前情回顾:

在上一节中,赛斯指出罗的耳鸣是因为持续的内在恐惧,而珍的过敏源于她过去试图避世的偏激做法。

意识存有设计出了生命的蓝图,在蓝图中约瑟与鲁柏将会是两个对等意识上的完型高点,因此在累世中,他俩都在围绕这一主题构建人生剧本。虽然不时会出现偏差,但总体上一切都在按剧情顺利展开着。当然,如果因为角色小我的自由意识没能做到,可以无限次地重复同一角色,直到做到为止。

那么,当角色我无限次地重复不同的同一片段人生时,它的世界里只有它吗?显然不是,世界同样地鲜活生动。那全世界都在陪着你无限次地重复吗?显然也不会。那全世界那些同样鲜活的“人”们,是否和你一样,不过是意识的回放呢?

(珍问:“那么,我现在为什么要成长为鲁伯?”)

-你们在心灵上作为约瑟和鲁伯而存在,在地球层面上,你们必须是彻底的约瑟和鲁伯。

手套(角色我)和手(片段),哪个更应该在主张自由意识时被尊重呢?或许是脑子(存有),或许是意识我(心智),或许还有其它什么,在更后台的地方。

一生图谋的、争取的、在意的各种得失,问问自己:哪些是给手套的?哪些是给手的?哪些是给脑子的?哪些是我的?

第8节珍开始传述

1963年12月15日 晚上9点 星期天

(“晚上好,赛斯”。)

-晚上好。

(“赛斯,我们可以让别人参加我们的活动吗?”)

-可以,但是观察者应该保持沉默。任何人都不会站在心智不同的人的一边。

这里说的心智不同,是指意识觉知的次第、成熟度、可理解的程度、对未知事物的包容与开放的态度。一个心智未开的杠精,能把一件美事搞成不可收拾的闹剧。

(“你能回答一个朋友偶然的问题吗?”)

-有时。无论如何,我比一问一答的服务知道得更多。

赛斯、约瑟、鲁柏在此生有限的时间里有自己具体的计划,这个计划有明确的时间表。他们的意图是留下尽可能多的对全人类有益的精神资粮,而不是去抚平或帮助个别被自己的认知与情绪困顿住的个案。顺手的事也就说两句,作为案例流传,但这绝对不是一个主要营生。

(“当我们做连接你的练习时,我们的能力会增长吗?”)

-会的。

反复地磨练自己与内在心智的交流能力,会让通讯传输更精准、快捷、稳定,也能让自己更容易辨别出,哪些信息是自己的小我在瞎咧咧,哪些是来自高维的指引。

(“埃斯出版社似乎喜欢珍ESP书的大概理念,你对此怎么认为?”)

-是的,很好。

(“我们通过你积累的这些资料,可以帮助珍写书吗?”)

-自然会。

(“为什么在我们的灵性现象读物中,我们从来没有遇到你使用的片段这个词,这是一个原始术语或只是你在这么用?)

-据我所知,这就是一个原始术语。

“原始术语”是指在灵界中普遍被使用的某一些约定俗成的专属名词。

不过在西方与东方,这类专属名词是不同的。其实西方与东方在高层意识界里也归属于不同的意识流派,形成这差异的是对等体验的导流:西方主要安排自我意识的个体体验,东方主要安排群体意识的个体体验。

“利己即利他”与“利他即利己“,在东西方形成不同的文明模式。当然这两极都存在瑕疵,而这一瑕疵需要走到更高阶的意识觉知层中才能在共赢中消弭,之前都是对立的力量比拼。压制成为思想主流,对抗成为思想根基,比较成为思想底蕴。“我们”一词不是指宏观全体,而是小社团中的利益共同体。

一个人可以因为好奇而出生在其它的国家与地区里,但内心始终还是认同与想往某一文化与地区,想方设法地辗转到那里去定居,然后有种宾至如归的惬意。

[珍不只是在通灵板没有写出来之前,并且是在我没有大声说出、并写下问题之前,就知道了答案。]

(“赛斯,你转世为弗兰克·沃茨时,你知道特丽华·沃茨吗?”)

-弗兰克年长的姐姐。

(“她死于哪一年?”)

-1941年。

(“1941年,正确吗?”)

-是。

(“她那年多大?”)

-54。

(“弗兰克和特丽华[Treva]兄弟姐妹相处的怎样?”)

-还好吧。

(“为什么珍对我们与你的接触非常冷淡?我可以说,她有时并不太热情”。)

-她很注重她在拼写出来之前就收到了我的消息。这会让你们过于谨慎。

珍有些抵触在自己的脑海里而非通灵板上意识到赛斯的答案,这让珍对通灵赛斯一事在早期是抵触的。其实这很好理解:这一时期,鲁柏还不是角色珍的主体,小我角色珍很在意自我的意识独立性,恐惧担忧自己脑海里冒出来的声音图像,甚至怕因此会慢慢地失去自我对自我载具的把控权。

(“但为什么这是一个值得关注的原因呢?”)

-这会更令人不安。

(“为什么更令人不安?”)

-通灵板是中性的,在自己心智中的消息就不是了。她正在合作,你们俩的两种态度会提供优秀的平衡。她将会习惯于此。个人态度会随着各种方法而改变,你也会尝试其他方法。

(“在我的情况下,你认为自动书写可能吗?那更有点视觉感,是这样吗?”)

-可能。还要再等一段时间。

在这里赛斯对珍的谨慎既理解也无奈。毕竟珍的小我是很强硬的,只能慢慢地柔化她的抗拒与惶恐,慢慢地获得对其载具运作的更大权限。恐惧让配合度下降,好在约瑟的陪伴让珍有勇气展开更多的配合。

无意识书写或无意识打字,需要作家进入自我的恍惚状态,然后屏蔽小我的干预,再把自我意识后置,腾出载具的操控权限,让其它意识进入并接管载具的肌肉、运动、视力等操作。

很多时空穿越就是使用这样的技术,把穿越者的主意识从穿越者的载具中剥离出来,然后调频显化到指定的年代里。在那个年代中需要一个志愿者来充当穿越者的载具,让穿越者有一个肉身可以短期使用,或与志愿者共同使用。当然人类知道与具体掌握这一技术还需要一些时间。首先心灵科学要代替量子科学,取代宗教与古典物理科学。

(“珍的小说《倾听海豚》会出版吗?”)

-是。春天。

(“谁来出版?”)

-我不是知道一切。许多变化。图书销售。

有关赛斯资料的图书是由赛斯的实相构筑而成的,而有关珍的图书是由珍的实相构筑而成的。在我们看来,人生是一条从生到死连续的线;但在灵眼里,每一个角色的人生都是用一堆同样真实的碎片拼凑而成的。这些碎片是彼此可以替换的。每一个节点上角色的选择都会影响他在下一个阶段中经历哪一种可能的既定事实。没有被经历的不代表不存在,有被经历的也并不是真实中的唯一。

(“那么,我在另一次会面中,在我们试图不用通灵板接收答案时,我的确正确回答了珍的问题。因为当福斯特拒绝出版书时,我一直担心我为她提供了错误的答案”。)

-是的,很好的做法。然而,你一定要预料一些错误。

在预言中并非所有的答案都必定是正确的。因为答案只是与观察者频率最接近的一种或几种可能被感知到并被描述出来。每一个角色都有多达数百种可能性的集合在系统中,按照现有的轨迹哪一个或哪几个被优先激活有一个大概率,但绝对不是必然。因为别人不是你自己,有太多的变量在发生着,而这些变量很可能在短时间内大幅度改变一个人的认知,进而改变他的意识频率。一旦意识频率改变了,后续的一切都会随着改变。

一个人进入哪一个实相展开自己的后续体验,全看自己的意识频率。哪怕一个癌症四期的患者,只要他改变了自己的认知,一觉醒来他也会发现,自己的癌变在消退,甚至一段时间后就痊愈了。其实不是什么痊愈,而是他从一个癌症要死的自我角色载具中,逐步地通过切换平行世界的方式,换到了一个全然健康的自我载具中,并跟随那一载具继续参与自己“死后”的世界。

一个角色可以死很多次。就像我们的糊涂蛋弗兰克一样,给他印象最深刻的是自己的第一次死亡,而自己却也记得自己活到了74岁。

(“我们的朋友比尔·麦克唐纳,在1961年12月尼亚加拉大瀑布卧室中的摇椅上,看到的形象是什么?”)

-女孩。

(“这个女孩是个幽灵吗?”)

-是他自己存有的片段,是一个在视觉的层面短时获得独立的过去人格。有时,发生一次走神,就是这种类型的情况。休息。

有时我们会在恍惚中看见自己,这“看见”有四种可能性:

1. 载具看到了从载具中出来的自我意识片段,而且它还在用着这一皮囊的轮廓。

2. 或者出来的意识片段回头看到了那个躺着或坐着的自己,然后纳闷哪个是我。

3. 第三种可能是当我们能够松动自我的意识频率后,会有可能看到在自己家里其它近似频率中的其它自己。因为调频并不精准,看到的其它自己或别人只是个虚影。能看到别人的原因是:在其它平行层中,其它的你嫁给的男人未必是你在这里认识的,或者在其它可能性中你并没有租用或购买这一处房产,导致那里实际居住的是别人,但房子的轮廓、布局、街景甚至家具都是雷同的。

4. 最后一种可能是,你买的老房子的房东还在,你是他房子的“入侵者”。不过你们本应该生活在两个频段上的,是你跳跃了频道的局限。

再有就是一些有目的的滞留灵,它们在观察人生——它们尾随经常祭拜自己的家人或尾随自己心仪的异性。比如弗兰克对佛罗伦萨·卡拉汉这个女孩的情愫,不打扰,只是欣赏着她的生活。

(“赛斯,这形象觉知到比尔的存在了吗?”)

-所有的人格片段,都携带着自己的个体意识,以某种休眠的方式,存在于一个存有之内。(珍传述:)它们不会觉知到存有本身。当比尔看见形象、并辨认出它的存在时,那个片段本身似乎做了一个梦。就像比尔看见而没有确认一样,这个片段也看到但并不确认。

每一个进入角色的意识片段,多少都携带着自己过往所经历过的各种记忆和经验。婴儿刚一出生并非是一张白纸,从零开始。自我意识合集犹如一条走廊,而每一个角色都在自己独立的房间里,各自同时经营着自己的人生。但偶尔地,某一角色内的意识因为恍惚,导致意识觉知的频率漂移,就会闪现在其它自我身边,导致彼此的惊鸿一瞥。当然系统为了防止穿帮,会尽量用逻辑意识把这些镜头糊弄过去,然后在后台删除掉,好让角色不会开始怀疑自己处于一个由意识构建出来的虚拟元世界中。

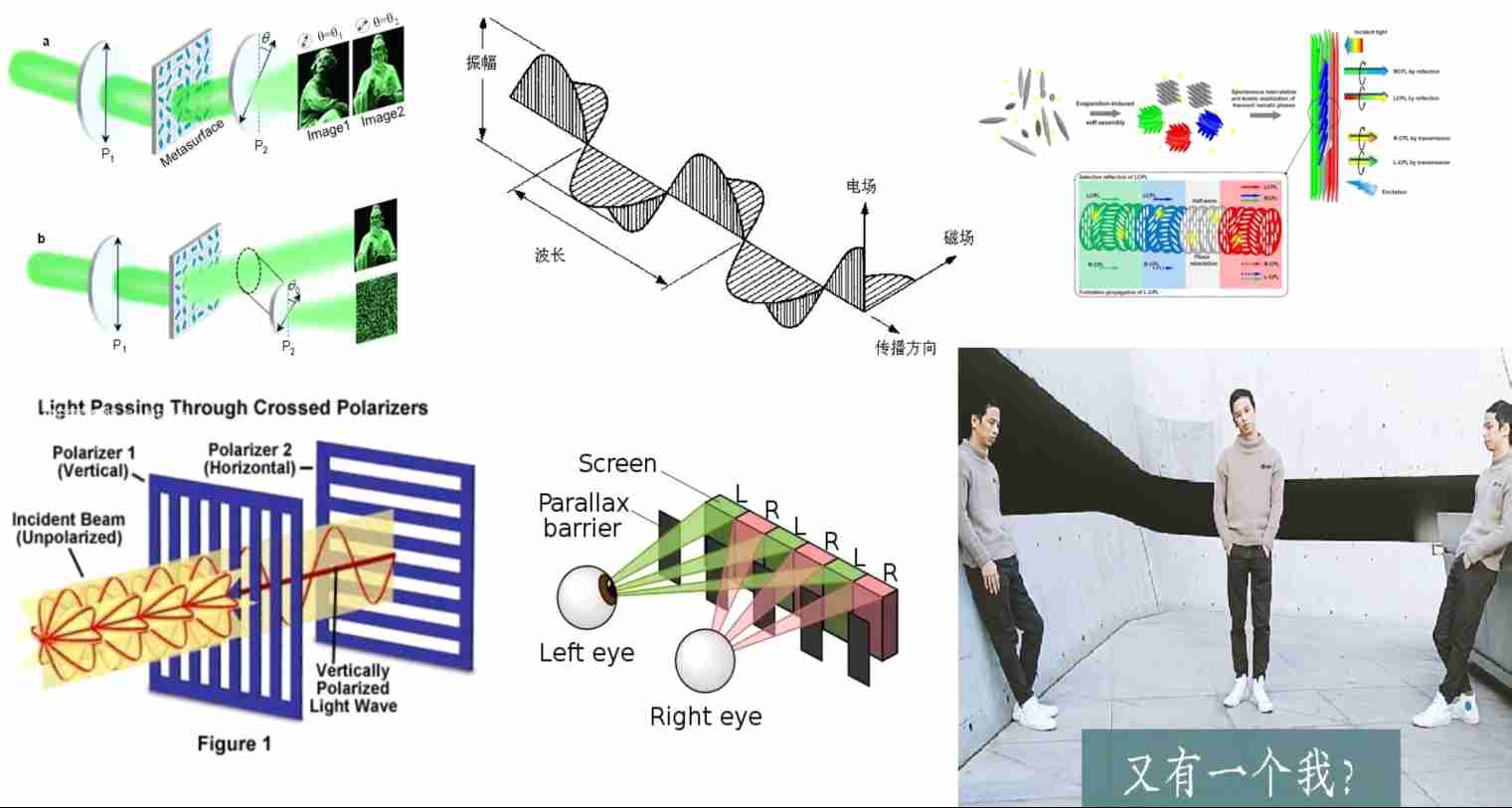

在多元多维的平行时空中,多个自我的角色同时存在于同一个空间内。系统为了不让不同的相同角色我的人格片段彼此感知到对方,就把每一个世界的显像频率用偏振光光栅技术分割开,每一个显像频段上只能看到与感受到符合本频段载具频率的实相。同样的技术也用来隐藏同时性下不同时代共用同一个场地的问题,甚至不同星球文明间的彼此保密问题。这保密有效地保护低等幼稚文明不会过早地卷入更复杂的心智课题中。

(“好吧赛斯,你认为珍的答案怎样?”)

-她接收得很好。就存有自身的片段而言,可以把它比作为一个超级自我。我刚才说过这一点,但珍把它丢了。

[珍确实从超级自我这个词开始想起来了,但她在这个点上接收的答案非常迅速;同时,她认为,她可能是在有意识地,通过使用超级自我这个词修补消息。]

(赛斯自动回答)

-存有会以你们称之为潜意识的方式去操作片段,也就是说,没有故意的方向。(珍传述:)存有给予了片段独立的生命,然后,存有或多或少忘记了它们。当控制中一个瞬间的出神发生时,它们两者开始面对面。而存有控制片段人格,就像用有意识心智去觉知到、或去控制它本身的心跳一样不可能。在这种情况下,有关的形象是一个过去的片段。

存有即自我意识合集——大我(高我、本我、超我)。它在利用留在意识片段意识内的后门程序暗中操作着片段的思想、走向、行为、念头、愿望等。存有给予片段独立的生命,然后存有有时会顾不上所有面向,那时片段会按照被设定好的线程自动驾驶一段时间,自主判断一些事情。而当存有意识到自己放任角色片段太久、想要突然收回控制权做出调整时,却发现角色会抗拒甚至拒绝执行心念给出的指令。

这就好像你长大了,离开家独立生活了,结婚娶妻了,自己的小家自己做主了。可是妻子生了孩子,妈妈来照顾月子,妈妈来了;然后开始按照她的习惯改变房间里的布局,购置她需要的东西,改变你的起居饮食习惯,事事想要做主,给你出主意,问你干嘛去、几点回来、为什么,给出建议性意见,你不听她就伤心生气一样。

“我赋予了你生命,陪伴你长大,教会了你生活。几年不见,怎么着?你就不听我的啦?我吃过的盐比你吃过的饭都多。儿大不由娘啊,这孩子白养了!”

(“赛斯,请验证一下珍接收的上述消息?”)

-是。应该让她感觉更好一点。

(“谁是比尔·麦克唐纳的第二女房东?”)

-毫无疑问,不明确。像珍说的那样,他的有些东西和威尔科克斯家族有关。

[当比尔前些天问这个问题时,珍已经自发地给出这个答案。]

(“那么走在街上,有可能会遇到自己的片段吗?”)

-当然。稍后我会尽量想一个很好的比喻,来更清楚地说明这一点。比如说,甚至想法也是片段,虽然这是在不同的层面上。(珍传述:)它们必须被转译成物质实相。另一种片段,被称作独立运作的人格片段,虽然这是在存有的保护下。

(“这样正确吗,赛斯?”)

-什么正确?

(“我的意思是珍的答案”。)

你会在街上或哪里碰到源自一个灵魂的其它自我,以相同的实相频率活生生地站在你面前与你互动吗?

答案是肯定的。其实以自我小组的形式一起演绎人生,是非常普遍的一种灵界作风。因为内在觉知的平衡必须被遵守,所以双生火焰、自我多意识面向小组会一起参与到同一个舞台剧中,分别扮演对立面,这样一场人生下来,自我平衡就已经达成了,不用反复地去多次经历同一个人生剧本。

所以在多数情况下,真心帮助你的和努力伤害你的与你伤害过的和你努力帮助过的,都是你自己的不同意识面向。这样的经历会持续轮转,直到你意识成熟到一生都在无条件地努力帮助任何一个人,而不去刻意伤害谁;对于他人对你的帮助欣然接受,对别人给你的伤害谅解宽恕,并以德报怨。那这一死局八字循环就会从你这里开始崩溃,逐渐转变为所有的你自己都无条件、不住相地帮助其它的你自己。最后一旦达成全体自我的共赢状态,地狱空,所有自我融合为一,你就达成了意识完型,顺利毕业了。

-正确。(珍传述:)这会使她振作起来,而不是等待通灵板拼出答案。

(“如果我们闭上眼睛,通灵板为我们正确拼写吗?”)

-你可以试试。不过,我喜欢你和我有意识地工作。

(“我们俩的任何一个人,单独使用通灵板,能够连接你吗?”)

-不确定。可以试。

[我坐下,一只手放在指针上。]

(“赛斯,亚特兰蒂斯存在过吗?”)

-不APD

[指针移动缓慢根本不能确定,终于停了下来。]

(“你认为这个尝试怎样,赛斯?”)

-不太好。对于你们这部分的任何接触,都可能会包括内部的可视资讯。珍极可能会直接接收于我。(珍传述:)无论哪种情况,接触,很自然,不可能在任何时候都可以。你会发现,这比我想象的更加尴尬。

[我们俩操作着通灵板,我重复了这个问题。]

(“亚特兰蒂斯曾经存在吗?”)

-是的。这是来过又消失、许多中的一个。(珍添加)Mesophania*。

*译者注:美索不达米亚,正确的拼写应该是:Mesopotamia。

(“你能告诉我们更多的,关于Mesophania的情况吗?”)

-不,现在不能太多。

(“这也像亚特兰蒂斯,是一个消失的国家吗?”)

-是。亚特兰蒂斯是一个非常有意思的文明存在,它结束在我们的文明之前,却始于我们的文明之后。而现在与我们的文明同在。

(“我们休息后回来”。)

-好的,也为我来一个。

(“一个什么?”)

-一个什么都行。

[我们休息一下。]

(“赛斯,是我们把Mesophania与美索不达米亚[Mesopotamia]混淆了吗?”)

-这我哪里知道?

(“嗯,这是两个独立的国家吗?”)

-准确。

[珍报告说,她明显感到,大体上,赛斯对交流这类信息不感兴趣。]

我们喜欢探究历史的八卦,渴望像串珍珠一样,把一个个的故事连接起来,形成一个明确的地球编年史。但是对于灵界来说,所有的时代都是同时发生的,根本就没有一个所谓的历史可言。一切片刻距离起初都是等距的存在。各种可能性,不管是线性的、平行的、垂直的,没有哪个比哪个更真或更假。我们可以在土里找到任何我们想要找到的东西,因为我们的意识决定了从土里挖出怎样的故事。从某种意义上,是我们在努力地编写着过去。

(“我把画的那个假装牛仔头的油画素描拿到市场上卖可能吗?”)

-拿去看看。你有该领域的知识。用啊。

(“我在想,我要把它送到埃斯出版社”。)

-你这是一个问题,还是陈述?

(“一个问题。任何信息的碎屑都受欢迎”。)

-埃斯出版社。你没有试过别的?

(“你是说酪素画?我忘了。我会把它们两个都送给埃斯出版社”。)

-这还差不多。

(“这能卖出去吗?”)

-现在不说这个。

[珍有能力辨认出,赛斯正在很逗笑地回答,而不是生气。]

(赛斯自动回答)

-我想可以。

(“赛斯,我今天早上问珍叶绿素是什么,她回答说是一种精神酵素。是这样吗?”)

-是。我下节课进一步叙说。周三9点,晚安,亲爱的朋友们。