细雨版(Helen朗读)

一九七五年 四月十四日 星期一 晚上九点二十一分

(今晚,珍在八点五十分说:“我只知道我想再回到课上。我不在乎我们弄到《未知的实相》的东西或个人资料或什么,只要我们开始就行了——在一次休息之后,关于再开始上课这件事我总是很紧张……”

(在今晚早些我由我的笔记里读给她听赛斯的上一节(二月二十六日的第七四〇节)之后,她说了以上那些话;我还没有把它打好字呢。令人无法置信的,那一节已是六周之前的事了。自从那时,我们曾卷入于这么多的活动里,以至于很难决定在这些注里要提那一个,并且到什么程度。那么,也许我们只需要说,我们在我们的坡居里已有一个月了,而在许多很重的劳力工作之后,我们已足够安定来继续我们画画、上课、写作与游戏的自然节奏了。我有一个我正把它改造成工作室的房间,我也在那房间里整理这些稿子。而在我们结婚二十年之后,第一次珍有了她自己的写作室——如果她选择要用它的话。到目前为止,她比较喜欢在客厅的大玻璃窗前工作。

(珍尚未重开ESP班,我们不太确定我们何时才能兼顾那件事,也许要等赛斯完成《未知的实相》之后吧。

(一般而言,我想我们在坡居里的第一个月我们一直忙于形成一个我们能在其中感觉安遢的心灵气氛——而任何人在同样的情况里都会直觉的做这同样的事,也许非得等到以这种方式开了个头之后,我们才能在这个“新”地方开始某些运作。那么,实际上,我们试着把旧的环境与新的环境结合起来。

(珍点了一支烟,并且啜饮着啤酒。然后她拿下了眼镜……)

晚安。

(“赛斯晚安。”)

口授(安静且幽默的):未知的实相看起来是不可见的,只因为在你们主要的事件系列里,你们不接受它。

举例来说,就好像你们曾训练你们自己对红灯反应,而忽略绿灯——或好像你们只念一本书每页的第三或第四行。

你们只注意那些仿佛有实用价值的事。不论你们了解空间是什么与否,你们轻易的走过它,好比说,你们不用计算走过一个房间你要走多少步,你们并不需要以科学的说法来了解空间的性质才能把它用得很好。不过,你可以看见你自己在空间里运作:到那个程度,它是个已知的特质,那对感官而言是很明显的。你们实际的移动涉及到它,所以你认识它,其神秘的或较少为人所知的特质很少令你关心。

现在,你大半以你行经空间的同样方式移动过可能性,就如当你在走过一条街的过程里,你并不有意识的去操心所有必须的计算,所以,你也忽略移动过可能实相所涉及的机制。事实上,你如此顺溜并且以如此的技巧行经可能性,以至于你很少抓到你自己在由一个可能性改变路线到另一个可能性的行动里。

(九点三十四分。)

拿一个非常简单的行动做例子:你站在一个街角,在想到底走哪个方向。此处涉及了四条街,你短短的考虑了一下街一及街二,但相当快的决定不走它们。你再站了一会,看往街三,看清楚眼前的那一带,你有一点被吸引,而想象你自己采取了那条路线。你的想象力把你暂时的放在那儿。内在资料立刻透过有意识与无意识的联想被唤起,也许你觉察到模糊的来到心中的几个记忆。一栋房子也许提醒你几年前一个亲感住过的一栋。一棵树也许很像你老家旁生长的那棵。但在那一剎那,当你考虑做一个相当简单的决定时,内在的计算发生了,而在你身临的那一区,都以你知识的所有部分为背景核对过了。

然后你看着街四,又发生了同样的过程,这个区域也引起了你的注意。在同时,你几乎同等的在脑海里保持着街三的形象,因为在这个街角你可以同时看到它们两者。

让我们说,你几乎同等的被这两条路线吸引,你在两个可能性之间拉锯,有全权去选择其中之一作为具体的经验。在你做决定之前,如果你必须站在那儿写下与每条行动路线相关的所有思维与联想的话,你根本可能永远过不了这十字路口。当你站在那儿,失落在你的沉思里时,你也可能被一辆汽车撞上。

以同样的方式,如果你必须有意识的觉察首先必须被启动的所有神经与肌肉的话,那么,即使是由一张桌子走到一张椅子也要花掉你不少的时间。但当你站在那儿,几乎同等的被街三与街四吸引时,那么,你在那些方向送出精神与心灵的能量。

过去的联想与现在的实相混合而形成一个模式。精神上你的一部分真的开始走下每条街——一个投射出来的精神形象。那么,在这个例子里当你站在那儿,两个这种被投射的形象走下到街三与街四去。到某个程度,这些形象经验了如果你自己采取一个方向或另一个方向的话“会发生什么”。那信息即刻的回到你这儿,而你按照它做你的决定。比如说,你选择了街四,而具体地你开始走向那个方向,因此,街四变成了你的物质实相,你接受那个经验在你的主要事件之顺序里。不过,你已经送出了你自己的一个具能量的精神形象到街三去了,而你无法撤回那份能量。

每个人依据他自身的意识力之强弱,每秒钟可以采集处理反馈的信息量是有巨大差别的。同时每个人根据自己的职业习惯,在纷杂的同步信息潮中,会下意识地主动择取特定某一个面向的信息,而其它的则被遗漏忽视掉了。

比如在喧嚣的闹市中,一个旅游团跟随着导游徒步穿过市中心的商业步行街。大家浏览着异域的风景,彼此照相留念。团员们来自各行各业,如果你仔细观察他们,会发现很有意思的事情:

建筑师的镜头一路采集着各种线条与轮廓,脑海里构想着那砖瓦下不被所见的支撑;

医师走过人群时,哪个跛脚而行,哪个喘息不安,哪个面容潮红,他下意识地特别留意着,心里做出快速的诊断与突发情况可能性的评估;

商人在看着异域的橱窗,哪些花色正在流行,什么东西的价位让他能在转手间有利可图。他对建筑的线条、崴脚的模特毫无兴趣,甚至视而不见;

旅行团里还有两个小偷——我俩是来发洋财的。他们的目光一直是路人的口袋、背包、安保摄像头与流动便衣的目光;

一位老太太拄着拐杖,泪眼迷离:这个城市有她的记忆——这条步行道上留下了青春年少时浪漫的气息。她的眼里这些百年老店还是当年的模样,地上的青砖也是如此地熟悉,来往的路人仿佛换上了古装,橱窗里的物品也变成了当年的东西。那英俊的男人仿佛就在身边,挽着她的手臂说着暖心的蜜语。

一行人跟着导游的旗帜前行,走过同一条街市,却留下全然不同的记忆。他们仿佛集体同时经历了同一个地点、做了同一件事,但又如此不同地记住了这个都市与这个午后。

我们的人生就是如此:每个人都有着自己的习气,带着自己的滤镜,感受着属于自己的世界,记忆着每一刻里万不足一的信息。朦胧间仿佛我们都生活在同一个世界里,做着彼此互动的事情,但实际上每个人都只生活在自己的世界里,关注着自己的关注,记忆着自己的记忆,而其它的则被走过路过错过了。

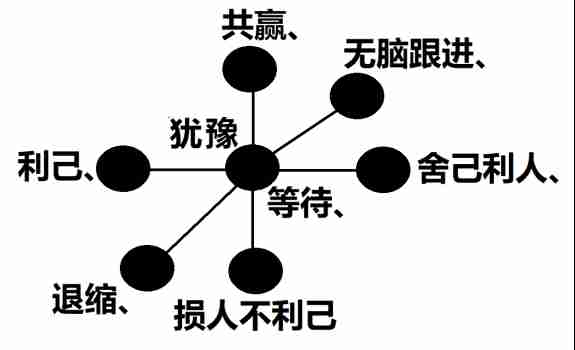

在人生的各种抉择岔道面前,每个人都曾面临过决定人生轨迹的思想斗争。每一个人生路口上都有七种可用的解决方式,分别是:退缩、无脑跟进、利己、舍己利人、犹豫等待、共赢、损人不利己。这七种可能性并不是对每一个人都同时开放,因为一般人最多能同时看到其中的五种已经很难能可贵了。多数只能在“急智”的过程中看到四种选择。急智,指在紧急情况下仓促间能想出的应急办法。我们都有事后诸葛亮的这种经历,等冲突都过去了,回家躺床上越想越冤,各种睿智蜂拥不断,浮想联翩。但下次再遇上事时又“呆若木鸡”、“暴跳如雷”、“慌不择路”。

人生中,一个人无法储备所有“必备”的认知经验,而多数时候你也无法获取到及时与坦诚的有用帮助。那请你记住这个公式,并尝试在问题发生时,看到七种必要的可能性。

好比你半夜在卧室里,被浓烟呛醒。打开房门,确定不是自己的公寓在燃烧,而过道里人声嘈杂,浓烟滚滚,人们顺着楼梯在往更高的楼层逃命。你回到屋里叫醒家人,赶紧关闭户门,阻拦浓烟入室,打开窗户放出烟雾,看见楼下救火车正在赶来。

你会怎么选择呢?带家人随人群去顶楼避难;带家人下楼寻找生机;躲在房间里祈祷上苍,让火被即时熄灭;把家里的针织品搓成缆绳,从窗户逃生,不过层数有点高。

每个人都有平行空间实相的预见能力,在遭遇到抉择时,会用自我内在意识去快速地实践那些可行性的成功概率——

1、跟随人群带家人爬楼,上楼顶避难。火灾从来都是往上蔓延燃烧,上楼的选择只是空间换取时间,赌火焰蔓延到顶楼前会被熄灭。但是烟都是往上走的,爬上楼,未必顶楼的人会开门救人,在楼道里会被烟熏死。

2、往楼下闯。可能火灾只有一层楼、一个单元门,只要快速顺利地通过燃烧层就安全了。问题是你可以看到燃烧层,但是你无法知道一共有多少层在燃烧,闯过一层的可能性很大,要是燃烧层超过三层呢?

3、在家等待救援,期许火灾及时被熄灭。你知道小区里的人包括自己都是乱停车,平常进出车就很困难,消防大卡车想要开进来谈何容易啊!自己的楼层又高,云梯都未必够得到。每层楼道里都是各家堆积的杂物,非常易燃。

4、编绳子从窗口逃生和直接跳楼没有多少区别。半年前就想减肥了,可是……你懂的。

思想是有预见性的,在思考的同时,这些可能性已经被经历,并被自我理性逻辑进行了逐一可行性的筛选。这样理性的逻辑思考很男人。女性在高危紧急的情况下,会抱住自己的孩子试图保护,因恐惧而无助地哭泣,不停地催促男人快点儿想办法;而男人的脑子在高速运转中,一次次被妻子打断思路,没好气地让女人闭嘴。女人感到最后的依靠还在这生死攸关的时候凶自己,委屈无助转化成愤怒,开始和男人吵架、打架。男人想不出法子来,女人又闹得凶,索性陪着女人吵架,来转移自己的无助感和惊恐的压力。

这就是人生的写照——没有选择的抉择、无法逃避的压力、最大的麻烦永远来自内部。

在这样的情况下,你能想出更好的方法吗?你能胸有惊雷而面如平湖吗?你能压制住内在的惶恐、创造安静的思考氛围吗?

自救方法:

关闭所有的门窗,只留下一个很小的通风口,全家人轮流呼吸新鲜空气。大量的新鲜空气形成对流的风,会把火引入房间里。

把床垫子整个泼湿,成为第一道防火墙堵住户门。

准备大量的装上衣服的塑料袋,塑料袋里注入水,堵住防火墙的缝隙,防止浓烟入侵。

准备大量的容器装满水,为防火墙提供后援降温。

用显眼的衣服、裙子做成彩旗,放在窗户外边,让消防员知道哪一户有人被困需要优先抢救。

家里的男人从防火墙出去,组织全楼可以组织的各家如此防护,让火焰无法快速蔓延:

组织各户的男人,从家里引水浇灌楼道间内易燃的物品,能清理的即时清理,和火焰做最大限度的拉锯战,为消防争取时间和减少战斗难度。当你去帮助别人的时候,就是在挽救自己。

探明燃烧的楼层与方向,保护燃烧楼层的另一边不烧起来。因为云梯高度的关系,保住较底层的撤离点,提高燃烧层以上高层中所有孩子们生还的概率。愿意出来一起帮忙的男人们,他们的孩子与妻子优先撤离。

因恐惧拒绝开门合作或没有人居住的房间,用水袋保护外层户门。任何一个新燃烧点都带来更大的危险,不能因为他人使用自由意识拒绝团队协作,就用放弃作为惩罚。

(九点五十三分。)

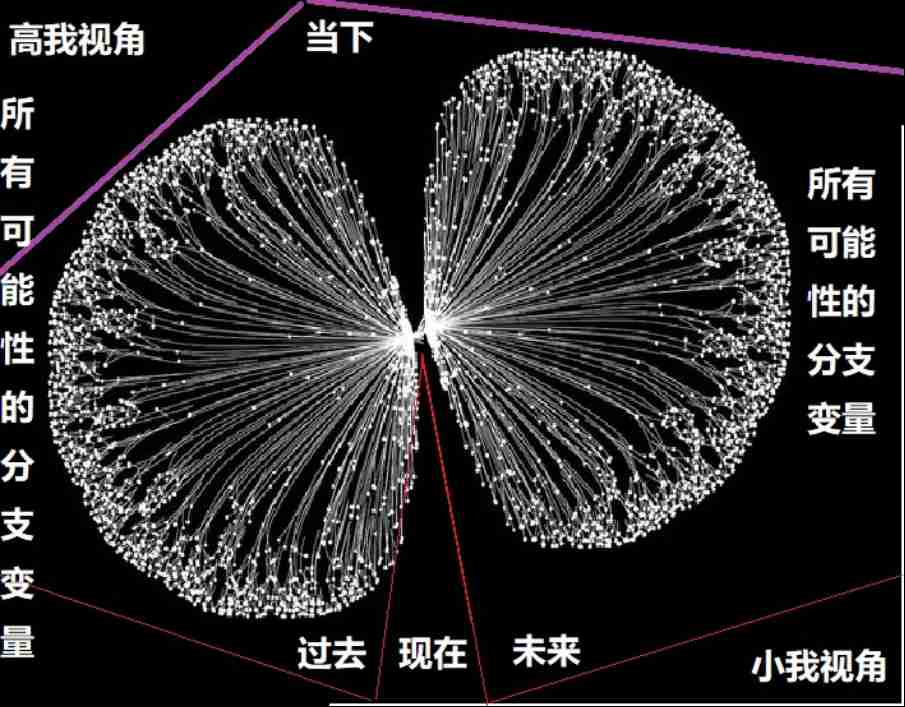

你那被吸向那条路线的部分继续其旅程。在决定的一刻,这替代的自己做了一个不同的结论:它体验街三为物质实相。你所认为的自己真的是在每一瞬重生,跟随与你在任何既定“时候”承认的一系列官方事件分开的无限数目的事件。

这儿有关于你们科技文明之非常重要的一件事:以那种说法,当你们的世界变得更复杂时,你们增加了实际上可行的可能行动之数目。决定的数目倍增。身体上你能相当轻易的由地球上的一个地方移动到另一个地方。几世纪以前,一般人并没有机会以这种速度由一个国家旅行到另一个国家。当空间变得“更小”时,你们可能性的复杂性增加了。你们的意识现在处理远较多的空间信息(我是以你们时间的说法来说的)。在看电视时,你们觉察到发生在地球另一边的事件,所以,你们的意识必然变得较不徧狭。当这发生时,整个可能性这件事(微笑)就开始采取了一种更实际的面貌。文明一个个连锁在一起了。政客们试着预言其它的政府会做些什么,而一般人则试着预言他们自己的政府可能会做什么。

当你试着决定在一些可能事件里哪一个会具体发生时,你就开始越来越与可能性打交道了。当可能的问题是一个实际的问题时,那么,科学家们就会给它更多的考虑了。

不过,这整个题目是非常重要的。就真正的心理学而言,当我们让一个人觉察可能实相的存在时,他就不再觉得被事件所陷溺了。你们的意识正在开始了解“预言性的行动”之重要性的那个点上——而预言性行动永远涉及了可能性。

以某种说法,你是在你一生到这一点为止你做过的所有决定被认知的“结果”,那是官方的你。其他也同样官方的“自己”是你自己经验的“分支”,做了你没做的选择,那么,也选择了实相的替代版本,但你却不因此而有任何的削减。

你跟随你认知为你自己的那主要的事件系列,但所有的你都是相连的。(停顿良久,双眼闭着。)这些并不只是玄秘的声明,却是对你自己行为的本质之有效线索,意思是要使你感受到自己的自由,并且强调你的选择之重要性。

无神论者、唯物主义科学教的信徒们,看到了多维物理世界的可能性,却无法突破物质身体死亡后,自我意识的神圣可持续性这一认知瓶颈。因为承认了就不唯物了、就不科学了。

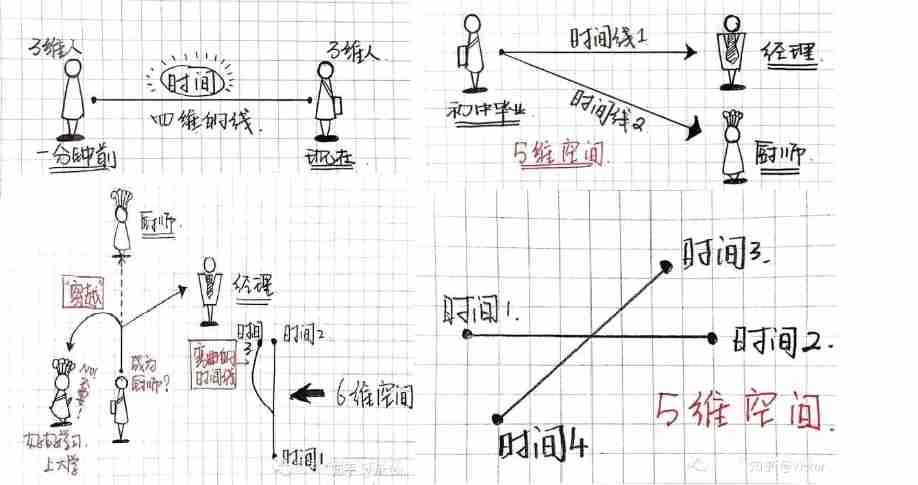

在高维时空体系内,线性匀速的单向时间流被打破,意识可以因内在的渴望被不甘激荡,开启多重的如果之线程进行尝试与探索。

这种探索分为两种:

一种是觉得自己从根上就要选择不同的属性点配置、不同的父亲或家庭组合方式,用同样的身份或略有不同的身份重新出生,开启类似的人生历程;

另一种是只针对特定的时间与事件,选择从某一个存盘点再一次挑战不同的抉择路线,尝试其它的解决方式,看看是否能激发出让自己满意的隐藏大圆满结局来。这两种方法分别对应了五维空间和六维空间的运作模式。

多维空间是已经被理论物理求证过的真实,但这实相无法被公开地深思讨论。

原因很简单,那就是当智慧次第、觉知领悟尚且没有全然准备好的人,得知人生可以重来,并且可以无限次重来这一事实后,会引发极大的骚动。而骚动中会出现很多信念崩溃的人,因为人生的意义被剥离动摇了。

人生对于灵魂和高我来说是智慧获取的源泉,是知行合一的试炼。但是对于“欲”念深重的人,智慧是一个过于缥缈的东西,不在思考的范畴内。

重复性的人生、无限可重复的人生,意味着这个世界里,包括自己在内,没有一个“人”与“物”是“真”的。那这个问题就大了:辛苦维系的家庭、养育的子女、孝敬的爸妈、奋斗的自己、一生的房贷、一世的虚荣、死去活来的爱情,都不比晨间的一梦更真或更假。那我到底忙什么呢?生有何欢、死有何惧呢?进而,如果一切都是在重复中,那所谓的科学、发展、历史、一切的故事都是各种不同版本中、无限变量里的某一种坍缩的可能性之显化,但逻辑失去了严谨性,可能性变成了随机的可漂移变量。一切变得可测但测不准、答案永远不是唯一真相的时候,所有的历史与未来都像是儿戏中的肥皂泡,随机生灭着。人类尚且还无法接纳如此庞大的不确定性实相的真实性。这会让我们所有的理念、自傲、宗教、政治、金融都陷入瘫痪。

所以,在这个人生体验系统中,后台设立了一种特殊的平衡性机制,那就是意识频率等同于实相频率。简单地说,如果一个人醒悟了,进而通过证悟、开悟,达成了觉悟,那它就必须从该版本的地球中剥离出去,不能再投胎当人了。这个剥离的过程有急有缓,看这个觉悟者对本版本地球的“负”面影响有多大——影响到了军、商、政、教四大体系的运作,就会被快速删除掉,耶稣也不例外;如果只是自己在那里有一搭无一搭地对少数人神神叨叨地说“疯”话,那来个羽化变虹就好了。

有人会问了:你不是说这都是梦幻泡影、颠倒执着梦想吗?那怎么系统不让他在自己的实相里随便玩呢?这里就涉及了集体意识这一范畴了。这个游戏有三个版本:个人单机副本、小队副本和公共世界副本。如果你多次重复自己的人生,那使用的是单人副本,随便你怎么玩都成;如果你与自己的对等人格、平行角色、其它自我共同使用同一个时代副本,那一个角色的胡搞会涟漪到其它自我完成自己的课业体会,这样,出格的行为就要被限制一些了;如果你参加的是公共世界副本,那你就不能破坏自己所在副本的时间线与必然事件。如果你会影响到本版本中的事件,你会被平移到其它服务器中,当然这移动角色会毫无知觉。

一个简单的例子:

希特勒在执政期间被三次炸弹袭击——

第一次剧场炸弹。算好了时间,结果柏林11月寒冬突然来了大雾,希特勒改飞机为火车,火车还早到了一小时,定时炸弹9:20爆炸时,他早已演讲完离开了会场。

第二次飞机炸弹。炸弹放在希特勒专机的座位下,可谓万无一失。但是等飞机降落了,炸弹也没有炸。德国工艺,反复测试过的炸弹,无缘无故地雷管失效了。

第三次狼堡作战室炸弹。离希特勒只有一米爆炸,但游走思考问题的希特勒被桌子腿正好挡住,冲击波与碎片都没能伤到他。

对多数人来说,他是恶棍、战犯、屠夫,但为什么历史无法被改写呢?

如果看过荣格《红书》的人都知道,荣格不光是一个心理学家、哲学家,还是神秘主义者,他可以预见未来、超度亡灵、游历异度空间。他在一战爆发前,在大公遇刺前一个月就已经在火车上看到了欧洲大地在战火里血流遍地。

如果注定的历史大事件是时间线上的必然,你进入这个游戏就必须尊重人家的剧本设定。你个人可以开悟,哪怕觉悟说我退出沉迷,但是系统运营商是要维护系统在线人数来经营它的世界的。所以个人在游戏中开放地图里的行为确实是高度自由的——你对自己客户端的端游怎么改都没人管你;但是如果你开挂进入公共世界服,影响了其它角色背后玩家的游戏体验,那就会被封号、禁言、劝退。

其实就好像你在游戏里对着各种NPC高谈佛法,想让它们觉悟、退出游戏是毫无用途的。你对着有玩家的角色大谈沉迷游戏的害处也是很傻的,因为人家就是来找乐子的。等那角色的玩家下线了,角色人物留下自动打怪升级时,你又对着它絮叨好几个小时的赛斯资料,还是没用,那个角色哪里也去不了——它是这个游戏生成的,离开后什么都不是,只是一堆像素点的代码程序。

正法说与迷者闻,医不扣门,不问不语,不寻不予。你无法叫醒想睡的与装睡的人。不要好为人师地执欲布道,而应随缘点化,法布施给准备“好”的渴望了知实相的人。就好像一个外地人遇到你说:大哥我迷路了,去市中心医院坐哪路电车啊?这时你给人家指路,甚至帮着打车都不为过。但是如果你想积德,好做好事,拦下外地人就往车上拉,然后硬生生地送到中心医院门口,还指望人家感恩戴德,那就是你二百五了。你还别笑,这样的人还真不少。旱龟投江放生,抓鸟集体放生,昆虫异地放飞,每年都能听闻。

你可以休息一下。

(十点五十三分继续。)

那么,不论何时,当你试着预言行为或事件时,你就是在与可能性打交道。

不过,对你们来说,好像所有在过去的行动都是固定而完成的,同时,惟有在未来的行为才对改变开放——所以,“预言”这个字假定了未来的行动。基本上,过去就与未来一样的对改变开放。当你在处理历史性事件时,你相信没有涉及到预言。个人地并且作为一个族类,你们确信在你们后面有单独一条已经完成了的事件之系列。

每个人都有预言的能力,只不过这预言的准确性与可预知的范畴有所差异。

火上烧着水,你可以预言五分钟后水会沸腾;乌云滚滚狂风大作,你预言半小时后会有雷雨;患者肝癌晚期多发性转移,医生预言三到六个月的最后挣扎;全国闹猪瘟,商贩预言明年猪肉价格会扬升;南极洲持续融冰,科学家预言海平面十年后会抬升一米。

预言是基于已知轨迹去陈述未来里最大的可能性之显现。就好像人的命运,是其生命态势及其后续可能的运动趋势之范畴。你的内在意识拥有怎样的习气与业力、接触与可能接触哪些理念与认知,而你的心智是否支持你理解与认同那些理念和认知,在不同程度上能够对你的固有行为起到变革性的指导作用。

预言是大概率事件,就好像水马上要烧开了,煤气断了;乌云滚滚,政府用高射炮把它炸开了;癌症晚期患者遇到了神启而痊愈;闹猪瘟的国家被低价倾销猪肉;南极融化,结果来了穿越者带来未来科技……一切的可能性都有可能发生,哪怕概率再小也是一条支线。而所有的可能性都被探索,所有的探索都被展开,并一探究竟。

我们容易理解未来是富含变数的,有太多的因素可以让实相的轨迹发生变更。

比起未来,我们更信赖历史,并且以历史的轨迹经验去推导未来。不过这里要说的是,历史也是缥缈的,甚至是可变的,并且确实在不断地改变着。

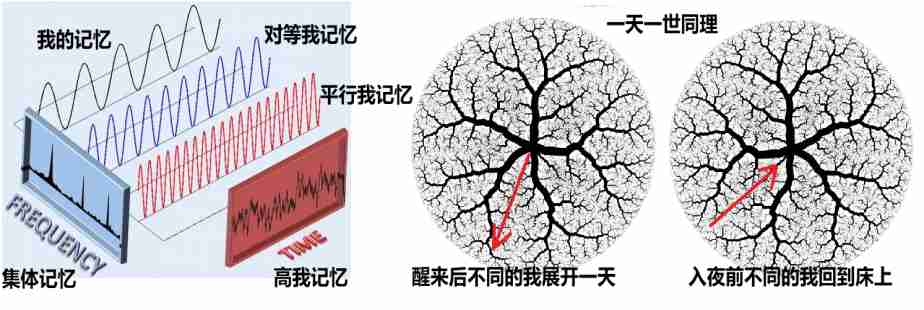

首先,我们所知道的历史由三个途径构成:历史教科书、个人记忆、集体记忆。

其实历史教科书毫无讨论的价值。胜利者编写,更替者修改,后人按需要不断杜撰。你耳熟能详的各种历史,从年代到内容少有真实——从上古尧舜禅让帝位,到四五十年前的近代史,哪怕昨天发生的真相你都不能知道真实。

个人记忆更是一个不贴谱的事。认知形成记忆,观察形成认知。我们都知道个人的观察与认知都无法避免地拥有主观的思想扭曲,每个人的五感都并非精准。最简单的例子,你拿着一朵花说这是红花,指着草地说那是绿草。我们都知道色彩是反射来的,物品吸收了自己所是的颜色能量,反射出自己所不是的色彩频率。结果那唯独不是红色的花被你记忆成红花,那唯一不是绿色的草被你叫做绿草。猫、鸟、狗、昆虫,看见的都是其它颜色,甚至其它的人看到的也是其它颜色。你的记忆只属于你,而且是充斥着偏颇与扭曲的记忆。

个人记忆是不可信的,那集体记忆是否可信赖呢? 其实集体记忆比个人记忆更不贴谱。因为集体记忆是个人记忆群体的最大公约数。集体记忆是由传媒引导的,而传媒是反应少数人意志的公共机构,大地震前辟谣的是它,大灾祸后抹稀泥的还是它。昨天说这人是个刽子手,今天就成为了勇斗歹徒的英雄,明天发现就是一个大骗子,有些人不是天天看新闻,人群中就会出现四种群体记忆同时流行,而且都是很官方的群体记忆。

记忆的不可靠性带来历史的不可靠性,这还是很人文的一种理解;而更深入的实相是,我们这些此刻在此帧中经历同一个实相空间的角色们,其实各自之前是来自于相同或不同的地球版本的。这是一种因不同的人生选择带来的聚散效应。

因为个人的意识频率在一生中逐步变更,你会穿越一系列看似雷同的地球版本,但是它们确实并不拥有相同的历史轨迹。这是众合一的一个表现。当然之后所有人是否会一起进入在同一个地球版本上的下一个历史瞬间呢?显然是未必的。

这就像城市里行驶着的公交大巴,人们各自上下着。大巴在早八点到晚八点间确实有着一个确定的线路之历史,但大巴上的乘客在早八点到晚八点间各自有着自己的线路历史。两者可以是全部重叠的,但那只是极少数的情况。这是群体实相的历史。而个体实相的历史就更加复杂了:在前面的章节里已经说过对等人格、再次转世、多次平行实相的轮回体验,这意味着在早八点到晚八点之间,至少有数十个不同的“你”同时在做着不同或相同的事情,那么今天这十二个小时里,哪个你的那段历史是你的历史呢?这些你都在今晚十点回到了同一张床上安睡了下来,第二天所有的你从一张床上在不同的时间醒来,各自踏上新的一天——哪个过去是你的过去、哪个未来是你的未来呢?都是,都不是。不是吗?

在《个人实相的本质》里,我声明行动之点发生在现在。在《意识的探险》里,鲁柏十分恰当的说,时间经验真的由现在溅洒出,去形成一个明显的过去与未来。

当你好像向回看进时间,而建造一个历史时,你是借由将你自己主要的事件系列投射到你所了解的过去里,而做到了这一点。显然你由现在去了解过去,但你也从现在创造它。可以说你接受某些资讯——你目前认可的事件系列——随之用那系统作为一个测量杆:它自动排斥掉那些不符合的。在经验的某些层面上,这并没造成多少区别,因为所有的信息都彼此同意,而没露出任何马脚。

一辆拥挤的公交上,你正要下车,发现自己的钱包没了。你回头一看,一个人的手里正拿着你的钱包。你会怎么想呢?没能及时撤离的小偷?捡到钱包找失主的好人?捡起钱包还没来得及隐藏的贪婪者?这时有可能的反应依据失主的心性而定:冲上去打小偷;接过来千恩万谢;大声说:那钱包是我的!然后找人家理论吵架。

结果那个拿着钱包的就是不还给你,而你因为三种不同的反应,也体验了多种不同的后续——

1、你打赢了,拿回了钱包;你打输了,那人走了,你一身伤痛。

2、你感谢人家,可是人家没有把钱包给你,你拉着人家去派出所理论。

3、你和人家吵架,威胁他,拿到了钱包;人家好几个哥们都在,你没能拿回钱包,你去派出所报警。

晚上你回到家,一天的经历真的让你受够了,刚想休息,警察来找你了——你被拘留了,因为在公交上故意伤害与抢掠他人财物被人告了。你和警察解释了好几个小时,天都快亮了,也没有用——有公交监控,你确实是先动手的那个人,并且你拿着人家手上的钱包下车离开了。

在拘留所一夜,晨起警察把你从拘留室里叫了出来,公交公司送来了一个钱包,里边有你的身份证,是打扫公交时在座位底下找到的,让你辨认一下。你一下就愣住了——如果这个是你的钱包,那昨天抢回来的那个一模一样的钱包是谁的呢?故意伤害、抢劫,那人的嘴脸、言辞和昨天的争执、动手……好像瞬间所有的历史都变味了。

历史与未来,都在当下的一念之间。自我意识的滤镜之改变,让一切都截然不同。

(十一点五分。)

请等我们一会儿……

(停顿。)你们建造信念之平坦结构,然后,用那些信念像用眼镜——染过色的——一样的去看实相。相反的信息对你面言真的是看不见的,它会被忽视或丢在一边。

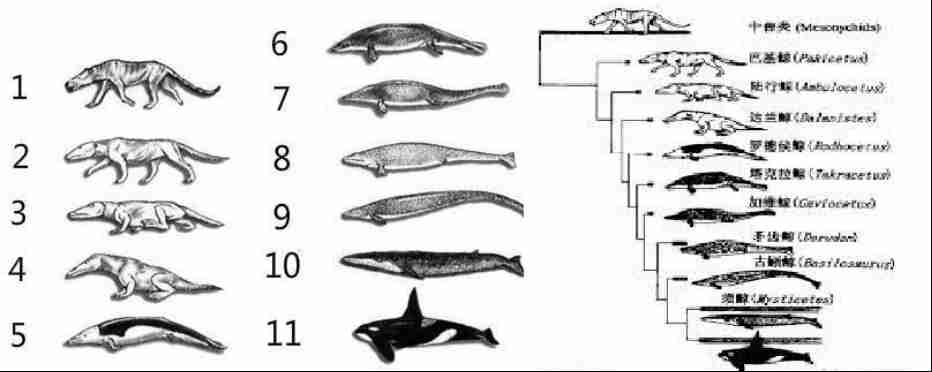

举例来说,以直线演化的想法曾经风行一时。如在这本书里先前提过的,一般人接受的演化论是极为简化的。你们的族类并没来自一个特定的来源,可以说,你们有许多表亲。这些血统的痕迹有些在你们的时代里还留着。不过,当你“向回”看地球时,你实际上试图由现在的观点去预言过去的行为。

个人地,在你切身的生活里当你看你先前的生活时,到某个程度你也这样做。你涂掉不符合你对你自己目前观念的那些事件。就你而言,它们真的变得不存在了。以这种方式,你挡掉你自己实相的一些面——而至少有意识的削减了你的选择。

我们的历史学家、生物学家,为我们编织出了一个线性的、充满证据链的、看似可信的历史剧,让孩子们背诵,并反复考试,直到他们信以为真。但是这些所谓的证据是那样地片面与匮乏,勉强够用来串联起丰富的联想逻辑。

可笑的是那些所谓的科学世界观,是不断被新证据推翻着的,每一代人都在说前人的科学很不科学。

比如,你印象中学到的是鱼上陆成为爬虫,然后进化成动物。但实际上最新的证据链表明,正好相反。

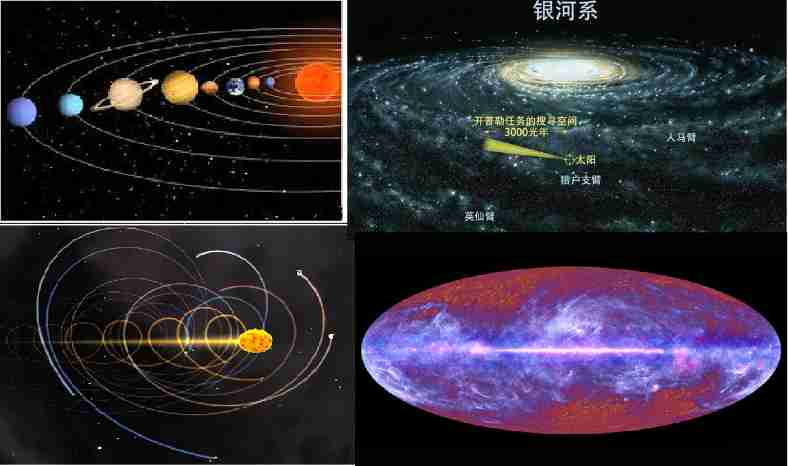

你知道的银河系与太阳系是一张大饼,而事实也全然不同。

你所知道的行星围绕太阳转,你觉得是科学真理吗?你所知道的万有引力是正确科学吗?你所知道的人类起源史真的是那样发生的吗?你所知道的九大行星是正确的吗?或许我们知道的太少,而臆测的太多。而我们在陈述自己的主观臆断时,并没有跟孩子们说这仅仅是一种可能性,只是告诉孩子们:记住,这是科学的、唯物的。但当你真的走入科学的殿堂,有能力有机会去碰触宇宙的知识时,你会发现,当今的主流科学都是唯心杜撰出来的一知半解。一切理论仅仅是建立在少得可怜的无知推断上,并且自傲地在以讹传讹。宇宙真理的真知灼见,就摊开了放在你的眼皮后边,结果人类睁大了眼睛四处寻觅它的踪迹。

请等我们一会儿……

如你所知的人类在其内天生固有许多能力与特性,它们之所以没被认知,是因为你们不接受它们作为你们生物或灵性传承的一部分。所以,实际的说,它们变得潜在而看不见了。这同样也适用于个人,当你放弃了经由对操纵可能实相之一个认识而可获得的意识与经验之丰富混合时。

你相当剧烈的在每一瞬改变你的经验。每个个人比他们所理解到的有多得多的选择机会。只因为你相信时间是个封闭系统,你才得不到明日的智慧。的确,你一定会出生与死亡,但在那架构内,比通常经验到的大得多的经验次元是可能的。

你们彼此全是活在任何既定地球时间的对等人物,借着真的了解这点,你们可以接受宗教这么久以来一直在教你们的“四海一家”这个概念。

我们每个人的物理载具,都是下个纪元的旗舰级载具的抢先体验版。但是那些匪夷所思的各种功能与能力,却被自我认知屏蔽在人生体验的实相之外。就好像你开着一辆人工智能L4等级的汽车去做环球旅行,它确实拥有全球通自动驾驶、全球网络信号、内置厨房、浴室、软卧、大电视等奢华的功能,结果一路你只是苦逼哈哈地当着司机,每天都在赶路。两年后结束这一苦难的路程时,记者问你的感受,你说:这就是一次地狱之旅啊,累死我了!大家都很惊讶:赞助商给了你顶级的奢华,怎么你却把日子过成了这副德行?

车商上车检查后发现:你根本就没有开启过自动化按钮,也没有用过卫生间和大冰箱,床还是崭新的!很好奇你这两年怎么过的。你也委屈啊,你找了一个六十年代的老师傅当你的副驾,俩人轮班开。他说除了方向盘、油门、刹车、离合,其它的按钮都不让碰,说那些违背神的意愿,不科学,政治不正确。结果俩人轮着开车,睡地铺,在野湖里洗澡,一路要饭吃。

时代变革着,但是陈旧的观念限制了我们的能力。你不是没有这些可能性,只不过你被陈腐的愚昧继续戏弄着。就好像打着算盘的老账房,怎么也无法理解拿着计算器的新会计。

此节结束。

(“谢谢你,赛斯。”我在这突然的结束之后说。十一点二十六分。)