细雨版(Helen朗读)

一九七五年 一月八日 星期三 晚上九点十六分

(昨晚在ESP班里珍传达了长、有力、幽默且戏剧化的一节,在其中赛斯谈到了许多有趣的话题,而珍将在《心灵的政治》的第十五章里以稍微删减的方式将整节呈现出来。

(无论如何,这里是赛斯谈到的我们最感兴趣的五个题目之短短的摘录。当然,所有这些都是有关联的。

(一、“个人比任何的系统都强,而个人永远是最重要的。”

(二、“关于一个(像我这样的)古老存在——大言不惭的说——之一个特点是旧的仇恨不会持续,因为你学到了一种幽默感……在另一方面,爱——变着一些幽默感——变得非常可贵,并且足够大到可以很圆满的包容住旧恨。”

那些曾经给你压力、让你倍感严苛的教师,却教会了你最多的东西。当然或许有更理想的教学方式让你渴望主动地去掌握这些知识,但就如同你的成长需要过程、有着自我局限性一般,教学的能力与主动认知的态度是两码事。人生中你会怨恨一些人,因为他们曾经让你感受到负面的生命体验。某些人对于这样的怨恨憎恶甚至会始终无法释怀,哪怕死亡后也成为滞留于此的内在羁绊。

直到内在自我感觉到完全的平复后,方能心满意足地离开阴间,在更大角色的意识中苏醒过来。然后发现自己桌面上摊开着自己书写的剧本墨香犹存,而淡然地苦笑着自己实在有才,真能编。再回想自己一生的爱恨情仇,都是一念所执,好不热闹。

(三、谈到他在公元四世纪时作为一个不大重要的教宗:“我是一个微不足道的宗教政客。”以及“……我们亲爱的、有政客心态、心术不正的老教宗……”在《灵魂永生》里见第二十二章的第五八八及第五九〇节。

(四、赛斯也说,若要重度他的教宗生活对他而言将会是“不实际”并且“无聊的”,然后补充说:“就彼而言,许多人的确选择去重新体验你们所谓的一次过去的存在,为的是一边过一边改变它。”但这种重新体验一生是与原始的那生不同的。再次的,在《灵魂永生》第十章第五三九节的十点七分“换言之,你可是那过去的一生完美,但你不可能以一个完全参与的意识再进入那参考架构中——随着,好比说,当时的历史潮流而加入于那群体幻觉出的存在——你自己与你(同代的人)应用意识的结果——上去。”

我们的人生不是一次性的产品,用过即弃。你正在使用的这个角色与这段历史,已然在意识海的云端库存中存放了超过百亿年。但是它确实还保持着它的灵动与鲜活本性,并不时地被不同需要的意识激活,再一次地被感受或修正。就好像小学的课本,每一年被不同的孩子展开,对于每一个孩子来说它都是崭新的。

这课本打开又合上,送走了渴望了知它内容的过客,被每年的新生传承着。当然不时地在新生班级中会看到蹲班的学子,他被迫又一次打开那没能通透的认知——那些插画、那些其它,有些是他记忆中的游戏,有些似曾相识,有些上次忽略了过去;同样的教室,同样的老师,同样的课本,却有不一样的同学们;同样的春秋,同样的上课铃,同样的午后里上演着不同的故事。

一切好像都没变,只是身边的人样貌、名字变了;一切好像都没变,他又因为火爆的脾气,哀怨敏感的内心与新同学扭打成一团。老师年复一年地说着同样的课题与考试重点,他的脑子里只想着放学后怎么在路口打架出气,找回面子挽回尊严。黑板上吱吱呀呀的粉笔无法唤醒他郁闷的心。

我们多数人都不止一次地重复过某一生。不管是第一次还是第N次,你从来不知道你所在的这个世界与身边所有的人物,都是为你助缘而生成的。“心外无理,心外无物,心外无事”——王阳明

(五、对班上同学说:“你是你自己,我是我自己,我不是鲁柏,鲁柏不是我,鲁柏是我,我是我自己……你是死亡,而你也是生命……鲁柏可以做许多令我惊奇的事——那是我在我过去没做过的,因为要记住新鲜的创造性也由过去浮出,就如在鲁柏的《超灵七号》里一样。我的记忆并没包括一个鲁柏存在于其中的预先决定的过去。他可以做在我对那次存在的记忆里并没发生,而且事实上也没有发生的事。”)

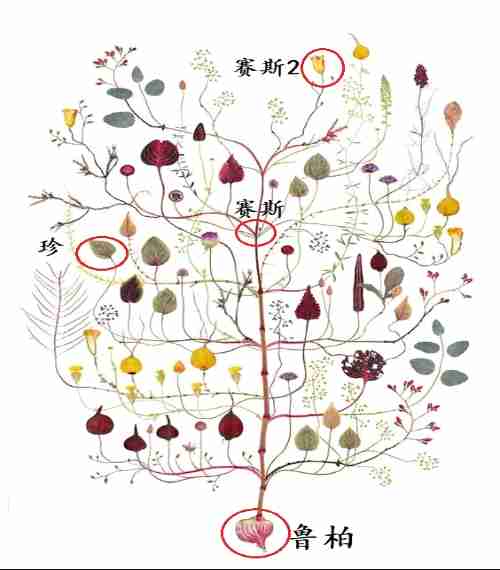

珍是珍,鲁柏是鲁柏,赛斯是赛斯。赛斯不是鲁柏,鲁柏也不是赛斯。鲁柏意识成熟体中某一个后续分支里有一个意识束形成了赛斯。从这个角度上说,鲁柏是赛斯的前身或高我,因为分支归属于其母体。但赛斯拥有完整的自我意识,犹如鲁柏拥有着完整的自我意识一般。珍是要面对生死的,但鲁柏作为灵体是永生的。鲁柏扮演的珍有着很多不同的版本,并不是每一个版本都成功地获得了扬升所必须的学分。但是没有那些失败的尝试作为必要的分母,也无法让这个珍的分子凸显出来。因为她们都是同时被激活的,所有可能性均被无差别地尝试着,这就是穷举演算的力量。99%的失败是必然,但没有穷尽演算,唯一的成功未必是完美的成功。大数据的比对让结果毫无质疑地被高光照耀。

赛斯秉持了分子那一支上的所有记忆,但却明确地知道,每一个节点上都展开着伞形的尝试。成功是一种必然,回头看时一切都无比清晰;但当局者迷也是一种必然,往前看时所有的可能性都充满诱惑与一定的道理。所以我们的成熟体会在达成自我意识最终完型前,回顾自己走过的所有道路与生命,逐一地清理整合自己散落各处的意识能量,把死胡同里的自我意识都解放出来,地狱不空誓不成佛。秉持“科学”思维的人何止万千,他们对于源自高维的绝对智慧之引导嗤之以鼻, 要符合小我当下科学认知的证据才肯信任——在绝对的智慧与小我自由意识面前,多数人会选择初中物理学知识。而“迷信”的人们虽然不沉迷于科学教,却只知道祝祷要车、要房、要钱、要女人。

你不是神嘛!别跟我说那么多,我只问你:能不能让我心想事成、开挂人生、立地成佛、永生不死、富可敌国、左拥右抱、一路顺遂?前提条件是我动脑想、动嘴许愿,你去把事情都办好,显化到我面前,让我坐享其成。我是个讲道理的人,给你一个星期够不够?最多一个月,我真的很着急的。我很可怜的,你的爱与布施都拿来给我,快点!急急如律令!

现在:口授。

(“好的。”)

以你们的说法,虽然山一般多少仍维持着一个永恒的位置,但那生长在不同层面的植物则会改变。新的花朵每年春天都会绽放。举例来说,每年在山脚下大致相同的位置你也许都会发现一片紫罗兰:它们并非上一季长出的或下一季会出现的同样的紫罗兰。

那些花的模式会用来播种每个新的一批。在山的层次之下的泥土也发生了各式各类的改变,所以,虽然不同的层次也许看来多少相同,但这相同却是微小的改变、新的生长及季节性变化的结果。

现在,就我们的比喻而言,把那座山各个不同的层面想作是不同的时段。在你看来仿佛好像一个转世的存在会迭在另一个上面。你也许可以看出那些存在像那座山一样会同时存在,但你也会忘了,在山的所有层面都有无穷尽的创造性与改变。举例来说,新的植物群也会长在底层,就如它们长在顶层一样。

(停顿,许多个之一。)每个时段都是自然而具有创造性的。它们像是山的层次,带来新鲜的生命,当你在那儿结束了你的成长时,它们并没有消失,却作为其它人格的一个生长媒介。

教学楼与大操场是不变的,教室中的新面孔每年都在变;教材随着时代人文潮流十几年变一次,但老师们的要求却始终不变。对于一个学生,十多年求学的历程是线性的;但对于教师,每一年的新生只是面孔与姓名的交替。视角不同,观点各异。孩子记住了成长路上不同的老师,而老师送走了一茬茬基本雷同的孩子。是老师培育了学生,还是学生培养了合格的老师呢?彼此彼此吧,这里又是一个同时性在不同意识维度上的展开。珍是赛斯的学生,鲁柏又成长为赛斯,赛斯通过教导珍磨练了自己传法的能力与技巧。

请等我们一会儿……

那么,时段本身就有点像平台——自然的平台——“一而再的”用来带来新鲜的生命。因为你的观点,所以这非常难为你所了解。比如说,你生在一九四〇年,在你看来仿佛一九四〇年已过去了,虽然它是你出生的时间。可是,回到我们的比喻:你是像一朵紫罗兰,在一个岩层上出生于一个春天,而我们在此将称那个岩层为一九四〇年。其它的人现在也在一九四〇年被生下来,但却是在一个不同的“季节”里。

你只觉察你自己在时间内的位置,或在“平台”或如你所了解的岩层上你自己的位置(注一)。不但这些岩层或时间平台同时存在,并且每一个都在它自己不同的季节里带来它自己一批的人格。到那个程度,你只觉察到你自己的季节而已,而我们可以称那季节为物质性的一个——你接受为真实的那特定的可能实相。

(热切的:)可是,一九四〇年的那个岩层仍然与当你出生时一样的切身,并且存在于当下。

再次的,其它的人格正在“那里”出生,但他们的季节或实相与你们的不同。

心灵上你们多少彼此相关,以同样方式,好比说,这一年生在同一地点的紫罗兰与所有曾经自同一地点生长——或将会生长——的紫罗兰都彼此相关。所以,每个片刻,每一年都有其它你尚未理解的次元。对你而言,其他现在生在一九四〇年的人会是生在一个可能的实相里。然而,你们分享同样的背景。当你看着一个物体,你见到其外表,而当你体验时间时,你也体验其外面。

作为单向均速时间的乘客,我们被时间的滚梯携带着经历了自己的一生,随着时间的变迁而记忆下一路的风景。而旁边看守滚梯的老大爷,看着一个个的人走上滚梯的第一级位置,然后被带走。乘坐滚梯的人认定脚下的所在为当下,而看守者眼中整个滚梯为当下。 每一阶滚梯都在动,又都没有动。阶梯的位置没有变化,而阶梯的表面带走了其上承载着的观察者。对于每一个人来说,第一级阶梯都是在同一个位置上,但乘坐者很确定自己脚下的就是自己面对过的那第一级阶梯。

我们始终生活在重复的历史里,而历史被一遍遍地重复着。在这历史剧中,你经历了整个 世界百年的变迁、世间人们的生死,与无数人擦肩而过,甚至共枕而眠,还生儿育女、养老送终。然后你又一次、又一次地站在了这滚梯的面前,经历了又一次、又一次的出生、恋爱、生育、送终、死亡。我不知道在第几次后你会突然意识到:这个世界上除了你压根儿就没有所谓的别人;我不知道在第几次后你会突然意识到:这个世界上连这个所谓的你也并不真实。然后你终于可以不再唯物地、科学地、理性地、逻辑地去想唯心论,而发现一切唯识。

其实说唯识也是很不准确的。

因为唯识是一个梵语(Vijñ āptimātratāsiddhi)音译:毗若底摩坦喇多,梵语倒置,称为“识唯”,汉土译为“唯识”。这颠倒中的物镜与镜物之分还是不真确的。就好像家长说“孩子,别再沉迷游戏了,那都是虚名假利,好好学习,今后考个功名、娶妻生子过好日子”一般。难不成这生活就不是虚名假利了吗?游戏中有人情,有社交,有体验,有见识,并不比“现实”中少,甚至更密集。游戏中的技术精英不比高校生生活质量差。八万四千法门,没有对错,都可深入而得道。颠倒的不是觉知方向,而是面对的态度。任何得失间都蕴含着智慧的法喜,可有所成就。执欲于尘与所执于蕴,亦或所执于法,没有本质的差别,不过是换了一个脚下的滚梯而已。

(九点四十三分。)

请等我们一会儿……

那么,一九四O年继续存在,正如山的岩层继续存在一样,而“每个季节”都带来新的创造性。在我们假设的山边上之紫罗兰对山的生命有所贡献,纵然它们同时有他们自己独立的实相,而季节的整体周期调节了山及其所有的展现之生长与发展。

(停顿。)时间由其内部增殖。当你以转世的说法来想,你仍然在处理非常简单的时间观念。假设你生在一九四〇年而你接受一个特定的历史顺序:然而其它在一九四〇出生(在一个与你不同的季节里)的人却是生在一个不同的历史范畴里,一个具有它自己可能事件的一个不同的一九四〇年。你一直把转生想作是被生回到一个你曾读过的历史里。但任何既定的年都有它自己的变奏(注二)。

很多人有这样一种错误的理解:当再一次利用相同的角色经历其经历过的一生时,自己会出现在自己前一生的起点处,而形成历史的重复。但事实上这并不会发生。

因为任何人通过一生的磨砺之后,对比出生时的自我意识频率而言,自我意识频率多少都会发生正负频率的极化改变。当再次使用相同角色进入相同年代时,你只能被系统匹配到与你当下意识频率相同的频率实相中的那个世界里。虽然还是地球,还是1940年,还是那个妈妈,但并不是之前版本的那个地球、那个“妈妈”、那个父亲、那个名字。你可以拥有相同的性别、长相,但你遇到的世界大事件与社会性人文环境是不同的。或许你还会遇到相同的爱人并相爱,但那皮囊下已经不是那个你熟悉的灵魂。你的孩子也会喊你爸爸,但却是另一个故事了。

总之你的内在自我意识频率决定了你生活在哪个相匹配的频率实相中。你内心开朗,充满爱的光芒,平和喜乐,就可以在下一个当下被时空无痕地转运到高频实相地球版本中;而当你愁苦愤恨忧伤时,你也就只能面对自我祈求来的地狱苦难。你的世界你做主,有亿万个世界同时地平行存在着,你的意愿决定你去感受哪一个世界的实相。

这里自我意识与自我意愿,不是说小我的外在自我意识与口头许愿,而是内在的自我意识与知行合一的方向性行动力之显化。对于小我来说,这里有一个特别霸道的事情:打比方说有三台同时运作的滚梯——当下你所在的、更高福利待遇的、很糟糕的。三条线在同时平行运作着。你想要进入高福利滚梯,你必须首先知道有这样一种可能性存在,知道自己有权利跳线,然后做出跳线的动作来。而至于你是否有资格着陆,对方会审核你的意识频率是否匹配,你的智慧与认知是否达标。

反之,当你在当下的滚梯里哭闹不息、忧愤难平时,哪怕你不想离开当下频率实相,也会有“保安”过来把你生丢到低频实相中去体验更糟糕的状况,并依此类推。换句话说,过好日子需要申请、行动和资格,而下地狱只要你够作、够格就可以自动显化。

很多人找我研讨自由意识,这里多数人有个很狭隘的认知,那就是认为小我或角色我为我,并在主张自由意识。那只能说您太天真了:角色我、小我的权重是比不上演员我与内在自我意识的。只听说过拍戏的时候演员罢演的,你听说过演员想演而他演的角色不玩了、把演员晾一边的吗?就好像说“没有一个人自己不想死会发生死亡的”,结果被抬杠:有几个想死的啊!是的,小我没有想死的,可是这里的这个“自己”是高层,它们压根儿没有义务去咨询基层小职员的想法。角色小我能得到的只是莫名其妙的解雇函,收拾办公桌卷铺盖走人。要是高层不让你走,就算是癌症晚期、喝了毒药、对着自己脑袋开枪,也死不了。

(最强调的:)以一种说法,你把自己播种到时间里,但你可以选择在一九四〇年出生五“次”,而当你探索在那个时段的变奏里你存在的实相时,每个存在都会是全然分开的。

作为一个物质的生灵,你的信念与观念形成你的实相。你的身份自其中跃出的心灵不受你所选择的实相画面之拘束。换言之,你选择接受世界的一个既定画面,而你用那个画面作为一个框架,在其中你形成一次人生。

如果你以通俗的说法来想转世的话,那么,你可能检视一本书,在其中每一页是一次人生。你从头看那本书,所以你想,一次人生或一页是跟随着另一个的。你应该能明白,整本书同时存在。但广义来说,它只是你——那更大的心灵——在读的以直线顺序的时间叙述的一卷书。

反之,你不只是在阅读,并且也是在写许多这种活生生经验的书,这些书代表了存在。创造性是无穷的,而心灵是创造性的伟大泉源。假装你是一个小说作家,而你创造了一个角色。这个角色是如此的独立、活泼而真实,以至于他转而形成了其他的角色——而每个都写他自己的书,或形成它自己的实相。那是你的地位之一个较真实的画面。.

让我们举一个方便理解的例子:

比如一个1940年在中国出生的角色,它被灵魂预约了五条命,同时展开经历五种不同的可能性之人生体验。其间有:日本没有轰炸珍珠港而占据了整个中国;国民党英勇抗争并夺得民众支持;共产党成立了新中国;苏联用社会意识形态实质上地控制了中国;朝鲜战争后胜利的美国扶植了中国的伪政权。那现在中国的官方语言可能是:日语、繁体字、简体字、俄语、英语,而社会大环境与人文理念也都全然不同,文革、改革开放、新中国腾飞等历史剧也会因为世界大格局不同而不同。但一切都发生在1940年到2021年之间的人生中,同样的真实同时展开着。而就算是今天的现在,还继续有意识在投身入1940年代的不同剧本里,开启自己角色的人生路程。2021年的新生儿与1940年的或2070年的同时落地,对于灵界没有真实的分别。

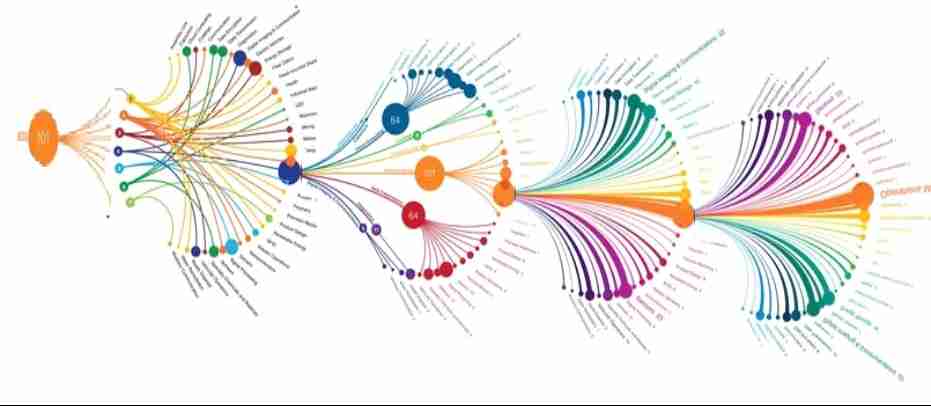

意识一次同时经历五种不同的人生体验,获取到更为全面可能性的认知比对,这还仅仅是一次轮转的简化版比喻,因为每条线中的不同人生分支还没有被考虑进去。而这样的人生可以一而再地重复展开,并设计出更复杂的剧情模式来。请记住所有可能性都被充分探索着。光是珍与罗两家人就激活了1900年到1980年18万次地球的平行分化演绎。而那时地球上有50亿人,难道都陪着他们重演18万次吗?要是50亿乘18万那就别干别的了。你的世界里确实是有其它人的,而他们也确实活生生地与你互动着。就好像小爱同学、Siri、 小娜(Cortana)、Bixby等,它们也在各自“忙碌”着自己的“人生”。

“假装你是一个小说作家,而你创造了一个角色。这个角色是如此的独立、活泼而真实,以至于他转而形成了其他的角色——而每个都写他自己的书,或形成它自己的实相。 ——赛斯”

物质上而言,一株植物的种子落到地上,它们也许被吹到离出生地有段距离的地方,但心灵的“种子”却也飞进其它的实相。不过,在所有这些之内,在自发性与秩序之间有一个最精致的平衡。紫罗兰不会在冬天生长,只有当某些条件合适时,它们的特性才会出现。所以,如果你是在一九四〇年生的,你在跟随你自己的时间上没有问题,而你在那些你出生时的一般条件下成就你自己的人生。

意识只关注那些能提供自我当下成长必要素材的时代与角色。弥补不同的意识短板需要不同的体验经历。你无法在历史课上理解函数,也无法在法语课上学会中国的文言文。不同的觉知蕴含在不同维度、星球、地域、民族的文化中。就好比高跟鞋、长丝袜、三分裙加烫发在十六世纪您是妥妥的贵族,如果穿越到今天就成了另类了。你现在用内置耳机对着空气说话,别人会羡慕你的科技高级,而早上二百年会被宗教法庭放在柴火垛里烧死。

一个我们当代宫斗剧中的白莲花、玛丽苏,可以四处留情,斩获王子、酋长、英雄们的轮番照顾,顺利成为大女主,而同样的情节放在百年前只会被沉塘喂王八。一个时代的理所当然在另一个时代就是不可思议。所有灵魂们为了展开不同主题的冒险与体验,各自会挑选对自己助益最大的年代进入其间。这里的助益不是名利双收,而是业力被最大程度上彰显出来、自己的习气带来无比艰辛的体验。这样才能获得平衡的打磨,让理解与认知得以成长。

细胞维持它们的形状与完整性,并且多少维持了它们在你器官里的位置,虽然在它们内的原子与分子会改变。不过,那整体的模式仍继续,所以你的身体维持其熟悉性,以其它的说法,这就像是山维持其形状一样。细胞在一方面被用为发展的模式,原子与分子透过它来表达它们的存在。每一类都依靠着其它类。所以,你自己的意识追随着某条发展路线,那是它自己的路线,并且认识它自己的“季节”,以你们的说法,你自己其它的分支在时间里按照它们自己的秩序运作,而与你自己的分得相当开。

你可以休息一下。

如果你28岁时相约当年的同学回到自己高中时的母校,你会发现,一切都还是那么地熟悉:班级里的朗读声,楼道里的追逐战,女孩子们的三三两两……操场上跑着圈的校服里换成了其它孩子,中间吹哨的老师却白了头发。铃响上课,起立问好,一样的话语,不同的声音。回想当年的这些同学,今日有谁还能秉持着梦想?当年青涩的情侣,山盟海誓后又各自婚嫁了谁家?十年前一起在这教室里亲如兄弟,命为集体,今日彼此间多少计算着利益?或许在其它的平行世界中,有情人终成眷属,好兄弟荣辱与共携手创业,一切还都是它本来美好的样子。个人、班级、学校都在变,又都没变——不同的时间衡量尺度上,不同的观察角度上,答案各自不同。秒针跑得快,但时针也有自己的周期。

我们的身体中,分子原子随饮食而来,又随代谢而去,细胞不断地荣衰更替着,成长与衰老同步进行。你无法指着某一个部分说这是我或这不是我,你也无法直指自己肉身说这是我或这不是我。你是因缘际会的产物——构成你的每一个意识能量颗粒都不属于你,却构成了你;你的感觉、思想、觉知,也都不属于你,却构成了你。这个世界,从太空到星球再到你的躯体载具,没有一个是实有的,你却无可置疑地生活其间。虚虚实实地彼此交替,多么有意思的辉宏体系。

它们各自有着自己的秩序:有物混成,先天地生。寂兮寥兮,独立而不改,周行而不殆,可以为天地母。吾不知其名,强字之曰道,强为之名曰大。大曰逝,逝曰远,远曰反。故道大,天大,地大,人亦大。域中有四大,而人居其一焉。人法地,地法天,天法道,道法自然。

(在十点三十五分继续。)

口授。最细小植物的根知道生长之最佳条件为何,而自发性的伸向最圆满的发展之可能性。

在每一刻它们都感觉到它们的位置,熟悉在四周土地最无关紧要的移动。纵使在茎杆往上长时,它们也向下长——而花则连自己要长在那里都还不知道呢。那么,在那些根里住着怎样的知识啊!而植物本身渴望去成就那尚未达成的成就,又是多有预知的能力啊!

那么,心灵的神奇难道会比不上这个吗?而且我每个读者岂不都拥有同样天生的能力?你在你自己内有着你自己最大绽放的同样渴望。不过,你是多次元的,所以你生长在不同类的实相里,把你的花瓣送到其它的时间与地点里,而你有能力在彼此之间相当不同的环境里成熟。

莲的根在淤泥里终生没有见过阳光,梗叶在水中荡漾漂浮,而花与子在空中绽放。三个完全不同的环境,却被贯穿在一起。根在污垢中累积着滋养,梗支撑传递着生命的脊梁,叶把光转化成绽放所需的能量,花为子实得以授粉而招蜂引蝶,莲子坐享其成却心里最苦——不是被吃就是入土,去承担生命的萌发。谁容易?哪个滋润呢?贯穿三界、荣耀一身的花,神圣了说是出污泥而不染,世俗里讲也不过是招揽凤蝶的媚娘,为了授粉孕子在摇曳。

这根、茎、叶、花、子,构成了一体,却分开生长,有些被关注、美誉,有些则默默无名,成为衬托。我们都赞叹赛斯的睿智与珍几十年如一日的奉献,却不见其它那些平行世界中的珍与罗,付出了多少次失败的尝试。

在自己当生时生,当动时动,当努力时努力,但行善事莫问前程。一切都是最好的安排,哪怕所谓的失败,自然而然地跟随就好。少一些计较,少一些期许,少一些谋划,让一切按其本来的面貌呈现出来,在它当发生的时候展开,不早不晚,顺其自然。很多人怕自己的高我没有自己聪明,很多人担心自己的灵魂抓不住时机,很多人觉得跟随内在引领会带来损失。就好像训练盲人信赖导盲犬,远比训练导盲犬辅助盲人要难得多。

(停顿。)可是,只以你们实相的说法,你仿佛透过大地的季节,而且只以你们的说法,透过连续性的时段而绽放。你像一个球茎,每次都长出一朵不同的花,同时,仍随顺着某些整体的模式——但每朵花儿都全然是新的。因为你以时间顺序的方式来想,很自然的你就会以同样的方式想你心灵的家谱。可是,那球茎的每朵花都带来了一个不同的表达。所以,虽然你与你过去的自己分享某种关系,但你却不是他。

你由你自己的观点来看那球茎。然而,因为你是多次元的,因此,你也在许多其它的次元里绽放。你必须绕着一张桌子上的一株植物走一圈,以便由所有的方向看它。所以,比喻的说,绕着“时间”走一圈来从所有的角度看你自己,并且感知你所有的展现。

对于都市里长大的少女,玫瑰仿佛是论支论束的,但现实中玫瑰是论丛的。每一支玫瑰确实是独立地盛开,但同一根茎上可以百十朵一起绽放。有些来自往年的枝条,有些则是今春延展出来的新干。十多年的玫瑰丛上,第一年的老枝与当年的新干同时孕育与绽放出相同的花蕾,共同在夏日的午后争艳。

我们的累世人生也犹如这玫瑰花丛一般,不同枝条的展开确实有着各自的先后,但每一个看似独立的枝条上,却都同时盛开着自己的花。你的意识犹如蜜蜂,它记得去年的花蜜的味道,也忙碌在今年的花丛中。花随四季荣枯着自己的周期,花瓣散落时,它知道这不是结束。你无法分清地上的花瓣哪个来自哪朵,它们来自一体,又归于一体,带着春雨夏日秋风冬雪,褪去妖艳的娇羞,化身沃土而滋养本根。生命就是如此在立体的周期内一再重复着。

(十点五十二分。)

请等我们一会儿……

举例来说,以某种说法,我是鲁柏的一个未来,但“过去”永远是具有新鲜的创造性。鲁柏所知的人生并没在我的记忆里——因为当我是鲁柏时我做不同的事。而他并没被我的那个实相所拘束。

赛斯是鲁柏这个主自我意识的某一个高维分支,就像赛斯二是赛斯后续更高维中某一个分支一样。赛斯在日后成就了他的那个版本的“珍”那里,并没有这个书写赛斯资料”珍”的直接记忆,但是可以在共享云端中查到,但自己并没有经历过。不同的珍有的传递了赛斯资料,有的没有。传递了赛斯资料的珍中,依据不同的自我成见束缚也各自传递出了不同的赛斯资料,就好像这个《未知的实相》一书,我们可见的是两卷,但实际上不同的珍总共书写出六卷。不同的珍同时存在着,就好像不同所谓历史迭代中的鲁柏同时存在着一样。玫瑰花丛确实经历了自己长年的缓慢的生长过程,每年都绽放过属于那一年的花朵。百年的新枝和第一年的老枝,同时绽放出花朵。每一朵都同样地真实,同样地鲜嫩。

(向前倾,热切却半幽默的说:)我有身为鲁柏的记忆——但我曾是的鲁柏并非在他的实相里现在的鲁柏。他令我惊奇,而他的反应改变了我的过去。以他的说法,我是一个未来的自己,具有远较大的知识,然而,他用那知识来改变他当前的实相:而当我是鲁柏时,我并没有那知识。那么,你可以说,我正在改变我自己的过去。但鲁柏目前的经验也改变了我目前的经验——所以,有一个无穷尽的交流。

以你们的说法,那同类的相互关系发生在每个现在活着的个人身上,不论有没有涉及到有意识的觉知。那么,当鲁柏在探索他自己心灵的实相时,他是在探索时间。

你必须由你自己的观点,由你自己的岩层开始任何研究,但你每人活生生的经验永远是信息的主要来源。在你所知的你自己之内有你所需的所有暗示,只要你愿意去跟随它们;而这些将不会毁掉物质实相的布料,反之,会让你更清楚的看到其神奇的花样之结构。

请等我们一会儿……口授结束。

当下的你或许在知见与智慧上还比较稚嫩,但十年后或二十年后,随着灵性觉知与感知力的扬升,你将从量变升华为质变。那时的你将拥有通透的感悟、无漏的知见、饱满的爱心、澎湃的能量。于是你会渴望返回到自己的童年与幼年,去鼓励自己,把那个自己从伤痛的记忆里引导出来,教导他感受爱的温暖,化解他内心中的苦闷愤恨。你的参与让你的前半生得到巨大的改观,胆怯懦弱悲苦的你消失了,因为那个童年的你知道自己有一个守护灵,一个智慧的高我在时刻呵护与引导着自己,无比地自信与从容。在你亲自的引领下,青年的自己不到二十岁就已经开悟,成为大师般的存在。

于是他立志去整合与帮助自我意识中其它平行面向中的自我,去帮助不同年代版本中的自我,去帮助那些对等人物角色中的自我,让所有的其它自我都可以享受到爱与喜悦的人生经历——不再把课业看做是八苦,每天想着怎么能逃学,而是静观其妙,睿智广闻,法喜不断。就这样推而广之。随着视角的扩散与无漏智慧的圆满,普天之下法眼所及,有情众生皆兄弟。这时就明白了压根儿没有什么利己或利他的分野,都是自己,只有自己,仅此而已。

(十一点一分,赛斯叉传达了几页与本书无关的资料,而在十一点三十分结束。)

(注一:在一九六四年一月六日第十三节里,赛斯告诉我们:“我会在往后的某一天试着讨论时间的问题。任何这种讨论必须要进行得简单而不复杂。如果我以比喻及意象来解释的话,那是因为我必须与你熟悉的世界相关”而当然,赛斯自那次以后一直在花时间来讨论时间。如第六八八节的开头。

(注二:赛斯在卷一的第六八三节里说:“转世只不过代表了在一个时间范畴里的可能性——自己那些在历史范畴里具体化了的部分。”

(在一九六四年八月二十七日的第八十二节里:“当人了解了他自己是实实在在的在创造他个人与宇宙性的环境时,那么,他可以开始创造一个私人的与宇宙性的环境,而这要比一个混乱而未开化的宇宙观要高明的多了。

(“这是我们对世界的主要讯息,而这是在人的观念性发展里的下一步,这讯息会让它自己在所有的学科里被感觉到,而在精神病学里也与在其它学科里一样多。

(“当人现在了悟到他创造他自己的形象时,他就不会觉得去相信他在其它时候创造了其它的形象会有多令人惊愕了。只有在这样一个基础之后,转世的概念才会达成其自然的可靠性,而也只有当人了解到潜意识——其某些层面——是现在与过去人格之间的一个联系时,转世的理论才会被接受为事实。我已准备给你这信息,但似乎找不到合适的机会……”)

每一个意识小白,在初期只能进入他人设计好的游戏内,成为玩家角色,跟随固化的游戏设定去达成各种成就。当累积到了足够的经验与知见后,你可以学习简单的编程,给自己的角色开挂,打破游戏内的“天道”。你把自己研发的外挂分享给自己的朋友,你们组队横扫世界,所向披靡,结果你们被踢出自己所在的服务器,封号三天。你和自己的小伙伴转战各个服务器,但都好景不长。最后你们决定自己写程序,自己开发游戏,组建自己的天地宇宙,制定属于自己宇宙发展的天道。于是小白白成为了一界主君大神,按照自我意识体验经营管理,吸引来一众小白成为自己宇宙中的居民。就这样,又一个新的平行宇宙诞生了。作为自己宇宙的主神,你为自己在游戏里设立了一个角色,创立了一个名字。但平时你更愿意扮演一名普通的玩家,具体地体验自己宇宙中的细节,如果遇到明显的bug,也好随手就在后台修改了它。