细雨版(Helen朗读)

一九七四年 十二月十一日 星期三 晚上九点十七分

(星期一晚上的正规课没有上,让我们得以休息。

(今晚珍是如此的放松,以至于我不期望她会上课。但在八点四十五分她想要试试,她说:“也许赛斯会谈谈我们自己的东西而非口授——你关于你父亲的资料(我在上星期日晚上收到它)或你今天下午得到的关于你母亲的资料。或也许他会谈那一天我得到有关你母亲的资料,或我在《心灵的政治》里讲的意识束。”

(珍有关意识束的那资料实际上是因为当我在一种意识改变状态涉及我父亲的经验而发展出来的。那个插曲曾令我相当不愉快,但珍在《心灵的政治》里讨论到那个主题,加上赛斯昨晚在ESP班上的一些评论有助于我以一种比较客观的眼光来看那件事。

(近来珍和我自己的心灵探险都有一个肯定的加速。事实上,我们不太容易赶上我们的经验,而更没有时间去研究它们。我只确定一件事,我与我去世的父母以一种当他们仍活着时做不到的方式接触,但这种内在能力的应用显然可以大大的促追一个“活着的”家庭成员之间的沟通。)

现在:一个安静的口授。

(“好的。”)

这本书是关于未知的实相的本质,以及使它可以变得已知的方法。

所以,在这一部里我为读者概括出种种的实验或练习。这显然会使你们将所给的练习形成为你们自己的版本,或会打开你的心智,所以,以你自己的方式你会自发的觉察到先前根本看不见的事。

你也许会发现有些你最珍视的观念以你的新经验来看却成了错误的观念。既然探索是非常个人性的,你极可能会由你目前信念的架构去开始。可以利用象征,而当你继续前进时,这些象征可能改变它们对你的意义,所以象征可能会演化。在开始这本书时,我“警告”读者在这些里面我们会越过一个神及一个自己的概念,我说过,你们对个人性的概念会被扩展。当《未知的实相》在制作时,鲁柏与约瑟也正发展他们自己的经验,而发现到未知的实相的本质应用在他们身上的样子。

每天坐公交上班的王二狗,偶尔坐了一次高铁。他问邻座看上去很有学问的中年人:坐飞机是啥滋味啊?学问人说:差不多都是关在这般的舱里,坐在自己的座位上,只是窗户外边都是云,不过抵达的时间要快上很多。

回程的时候王二狗想:我要试试这飞机是啥滋味。于是买了机票来到机场。大家在登机口排队准备登机,他提着行李箱插队到最前面——他有挤公交与挤高铁的经验了,这次也不含糊。开始登机后,他第一个冲入机舱里,看了一圈后坐在了头等舱的大沙发上,开始鼓捣着想办法打开窗户——他想带些云彩回乡,好跟同村人显摆一下。

登机结束,空姐看有人在敲窗户,过来询问,让他去后面坐。他不同意,争辩道:我先挤上来的,我占了这座位,这座就是我的了。在村里我坐公交都是坐司机旁边的,你别欺负我不懂。你把这窗户打开,俺闷得慌。说着闹着,他开始往地上剥茶鸡蛋的鸡蛋皮,准备吃鸡蛋。空姐快要疯了,准备叫乘警。

经验带来生活上的便利,同时也带来行为上的惯性,你的理所当然在其它层面上就成为匪夷所思,反之亦然。其它格局下的道理对于你已有的知见也可能是无法理解的束缚甚至荒谬。旅行的过程中人们的眼界被拓展、见识在增加,而旅行不光是空间上的,还有心灵维度上的。不可思议与司空见惯,没有科学道理与自然如是之间存在着的差距——不是是非,而是见识。

约瑟近来有一个令他很不安的经验,只因为以他对“自己”本质的了解他很难解释那经验。你无法探索实相的本质而希望发现它的未知面,如果你坚持那些面必须与已知的面相应。所以,约瑟给了他自己一些自由——而后几乎被那结果吓坏了。

他的经验仿佛暗示他父亲的本体(身份identity)有这么多的可动性,以及这么多发展的可能性,以至于那概念本身仿佛失去了其界限(注一)。

首先,以你们的说法,“纯”本体并没有形体。你们说起一个自己在一个身体里,因为你只熟悉你自己的一部分。你假设所有的个人性(personhood)多少必须要“住”进一个人体之类的东西,不管这形体是否具有灵性。

进入意识界后,对自我认知最大的冲击不在于阶梯型的多次元性,而是伞状的同时性。因为我们习惯于线性的递进式的思维认知,而对于多点同时性感到相对的迷茫、困惑和陌生,进而因线性的固有思维模式与一对一的单线程认知习惯,让我们在面对更高意识层级开设多个小号、并且每个所谓的我都同时展开不同的故事线感到极不适应。与此同时你会发现,自己的父母、爱人、孩子也都是多重影像体系中的某一个可能性的分支。

在面对这个事实的时候,小我身份的自我认知、父母家人的唯一性与真实性认知、自我的真实性认知会依次被实相所粉碎。

比如说,你会发现少到四五个、多到数千个克隆的自己同时存在于不同的维度面上,参与着不同面向可能性的尝试。而他们克隆的不是你,你只不过是这些克隆体中的某一个而已。更有甚者,你是在各种不同意识频率维度的实相平行面上无痕地切换着,而每一个平行面上都有着全套配备好了的、所谓的你的父母与爱人和孩子们,甚至整个外围的楚门世界。当你把焦点放在这些亲近的人身上展开意识的探索时,你会发现,他们不过是众多可能性中的某一个分支。

小到自己家庭内的几个成员,大到整个自己有所接触的“世界”,所有人,包括自己,乃至这个星球、星系,都是无数个平行版本中的随机可能性内的某一个扭曲率下的镜像位面。这样的万花筒又何止万千。

自我的多重性、家人的多重性、生活的多重性,带来巨大的梦幻感、空虚感、无意义感。 自我从感知世界的中心“女一号、男一号”,变成了跑龙套的群演,那感觉真的糟透了。因为你枕边的人、自己爱的孩子、敬重的父母,最后连这个自己,仿佛是每层楼都标准化装修的酒店式公寓——虽然住客们每天的故事不尽相同,但整体环境完全一致。偶尔走错了楼层、开错了门,压根儿发现不了。就连出来迎接你的爱人、跑过来叫爸爸的孩子都一模一样。而进屋的这个男人之所以没有被认出,是因为每一个房间的男主人的外形也都一模一样。

但就在这些雷同中,每个只生活在自己房间内的人们,却意识不到这一点,并觉得自己与自己的家人和自己的世界是独一无二的。

(九点三十四分。)

本体本身是由纯能量组成的,它不占据空间,它也不占据时间。我说过有些看不见的粒子,它们可以在不只一个地方同时出现,而本体也一样。以你们的说法,原子与分子建造起一块块的物质,然而原子与分于仍保持分离。在约瑟与我自己(珍在出神状态中把脚放在我们狭长的咖啡桌上)之间的桌子并不觉得被组成它的看不见粒子所侵犯。就物质而言,形成今日那桌子的原子与分子与五年前的桌子完全没关系——虽然那桌子此时与彼时显得是一样的。

当你观察这张图片上的桌子时,今天看到的和一周后看到的甚至一年后看到的对你来说始终是同一个桌子,但是形成这个映像显影的电子却每一秒都是新的与不同的。而所有的电子从某种角度上说又是全然相同的。

你面前的荧幕可以显化出各种不同的东西,甚至宇宙深空的画面,但是它们却可以不占用任何的空间与真切的时间。网络上的视频被你观看的同时也被其它千万人同时观看着,每个人都只看到自己面前荧幕上的景象、感受着很私密的一对一体验,而浑然不知其它的观察者也看着相同的内容,而进度各异。

这有点儿像你在和自己手机里的Siri聊天——这对话是即时与私密的,至少你是这样感觉的。而与此同时,Siri正在和万千人同时形成对话。意识体是无形无相、无时空感的,可以无限分化,同时在任何地方,进驻入任何相匹配的载具中。桌上可以同时放着几部手机,里边都有一个Siri,那哪个是真实的Siri呢?都是!都不是!这些Siri甚至可以自己与自己形成对话,相互成为彼此的对等人物。而它们的“本体”却从来没有真正地进入过任何一部手机中。可是它确实就在其间运作着。

(停顿。)以同样的方式,十分分开的身份可以在一个相互取予的完形里与其它的身份混合,在其中,整体的意图就如这桌子的形状一样清楚。到某个程度,约瑟感知到那种内在的心灵组织。

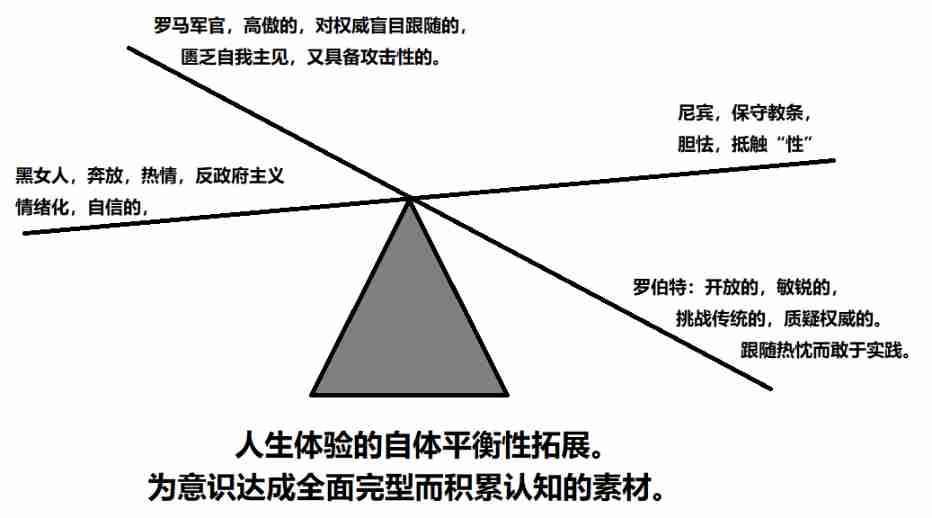

卑微的黑人奴仆、高贵的军官、傲慢的学究、开放探索的罗,时代与身份都相差甚远,但它们一起合成了更高自我意识的身份混合,一起努力完成着整体平衡性认知与体验着灵魂规划蓝图。而作为主体意识的约瑟对这样的行为与意图是全然觉知的,甚至是自己亲自规划与挑选的。

以你们的说法,在任何既定时候,地球代表了最精致的物质上、灵性上与心灵上的合作,在其中,所有的意识彼此相关,而都对整体的实相有所贡献。就物质上而言这多少被了解了。

我们常说身心灵的平衡,在这里分别对应了物质上、心灵上与灵性上的合作。心灵与灵性有什么差异呢?心灵是指载具小我的外在自我意识,而灵性是指灵魂意识焦点背后其它所有的内在自我意识与更大意识本体。这是三层递进的关系,即:唯物的我、角色我、肉身我;唯心的我、意识我、思想我、觉知我;唯识的我、灵魂我、高我、自我意识主体我。这三层的我相互匹配形成了全然的我,至少在世间的时候,在这个角色当中的时候。

请等我们一会儿,(然后缓慢的:)举例来说,在灵性与心灵层面若不以身份的阶层(gradations of identity)来说的话,就很难解释,但以你们的说法,即使最小的身份之“粒子”也是不可侵犯的。它可能生长、发展或扩展,改变其联盟或组织,而它的确与其它的身份粒子组合在一起,就像细胞那样。

灵性上是有多层组织架构的:从本源意识海、意识本体、意识片段体、更大的自我意识角色、自我意识、自我意识的角色,一路分裂下来。每一次分裂都是(1=N+1) 。心灵上也是有架构认知的:凡尘俗世的我、在修行中的我、觉醒了的我、开悟了的我、意识出体的我、游历三界的我、跳出五行外的我、仙佛一般的我。在这里,哪怕是那个“在凡尘中沉迷并认同角色为我”的意识最小单位,也同样被各个阶层尊重着。因为任何一个“人”在任何时候都有可能被感动与激发,开启自我的发展、扩展、成长的历程,改变自己所处于的阵营、组织或联盟。就好像佛说:人人皆具佛性,并本自具足。

(停顿良久。)你的身体并不觉得你侵犯了它。你的意识和它的意识混在一起了:但它是由形成在它内最小的物质粒子之各式各样的个别意识所组成的。那些粒子来来去去,但你的身体维持住它自己。去年是你身体一部分的东西今日已不是了。身体上而言你是一个不同的人。简单的说,身体的材质不断的回到大地(附录二十四),在那儿,它再次的形成物质的具体化,但永远会是不同的。

(停顿良久,两眼闭着,珍的传达慢下来不少。)以多少同样的方式,你的身份经常的改变,纵使你维持着你的永久感。那种永久感骑在无尽的变化上——它事实上依赖那些物质上、灵性上与心灵上的改变。举例来说,以你们的说法,如果它们不经常发生的话,你的身体会死。再次的,细胞并不只是凑巧组成你们器官的微小而看不见的粒子。它们也拥有它们自己的意识,而那种的意识统合了所有的具体物质。

的确,有一种联合所有的“自然”之沟通存在,一个内在的网络,所以,地球的每个部分都知道它其它的部分在做什么。细胞是一种组织,一直在变,形成又解散。

如果我们把自己的身体想作是一个历史悠久的国家,它经历了各种朝代的更迭:不同的统治者来来去去,你方唱罢我登台,甚至有些时候不同的意识形态在同一时期内形成角力,明争暗斗。国之本乃万民,每一个百姓有着自己的私心与思想,一个朝代数百年间,十代人生生死死相互交替着,百年前组成这个国家的民众今日都已归入黄土,而黄土中生长出来的稻谷又养育出看似一样的国民。民在交替,官在更替,各种思潮兴起又落寞,成就了不同标志性年代的更迭。一代代的年轻人带着自己的思想成长,改变着国家的文化潮流,但是每个国家都有着自己固有的主旋律,这些民俗与风气传承千年而少有改变。国家借助民众发展与延续着自己的存在感,同时民众的个体思想、年代的潮流思想与国家的传统思想交织混杂成一个相同国家、不同时期内的文化气候。民间有着各种自发的社团与组织,信仰着不同的人文信念。这些组织有些历史悠久,有些昙花一现,人们在不同的教派和社团间聚散。

(十点。)

请等我们一会儿……

细胞组成自然的形式。一个身份并不是有某种尺寸或形状而必须永远以一个既定方式出现的一个东西,它是一个意识单位,永远是它自己而不可侵犯,同时,仍有自由去形成其它的组织,参加其它的组合,在其中,所有其它的单位也决定去扮演一个角色。那么,就如物质的物品有不同的形状,所以,身份也能采用不同的形状——而基本上,那些形式比形形色色的具体的物品有远较丰富的变化。

没有什么规定说一个国家必须拥有多少领土或固化的边界轮廓才能立国,国家更多意义上是一个群体意识的共识之意识单位。其国民走到哪里都被称为某某国人,当然民众是拥有流动性的:某国的国民同时也可以是其它国家的居民,甚至是几个国家的合法公民,在各处拥有自己的产业。人可以有一个出生地,但其内心或许并不把自己特定的归属给某一国或某一组织团体。国家不必须有实体,有些国家可以数百年间只存在于自己国民的传承认知中,数百年后又再现于世界版图上。因此,那些构成了国家的领土与居民,在不同的时期里被归属到不同的国家体系里。

(停顿良久。)你们谈到染色体。你们的科学家写道:埋藏在基因里,并且以密码形式存在的遗传因子为尚未形成的身份之蓝图。但也有心灵的蓝图(注二),可以这么说,在那儿每个身份都知道它自己的“历史”,而采取任何既定的发展路线以投射那个历史。可是,这样一个身份的潜力远较可以被任何实质的单线式发展所能表达的大得多(有力的)。

DNA规范与塑造了一个人可能的显化表达方式。依据这个遗传基因,你只能有如此的身高、相貌、肤色、体型,甚至身体的最大潜能与必然要经历的疾病。意识体本身也指派了这样的初始固化程式给其使用的角色。这些设定让其角色拥有某种意义上的宿命主线。当然人一生中通过自己的努力,基因是在变化着的。而宿命也是可以通过自我觉知的变革而进行调整。

基因携带着你父辈们一生的成就与过失,成为家族业力传承给子女。(较真儿的妈妈,女儿很多几率得妇科肿瘤;而贪吃的爸爸,孩子患糖尿病的风险也是普通人的数倍;体型匀称、性格温暖的母亲,其子女也拥有较高的择偶竞争力;健硕聪明的父亲,孩子也精明康健。)

本生的意识蓝图也是历代自己努力或作(嘬)来的结果:你在出生前就已经选定了自己要演绎的角色、出生的年代、父母的关系、家庭的背景、自己未来的大多数命运细节。

可以这么说,在那儿每个身份都知道它自己的“历史”,而采取任何既定的发展路线以投射那个历史。

对于灵界来说,一切都是历史,一切都是对历史的再次戏说,一切都早已发生,并不断重复与创新。意识进驻到某一个角色,却努力尝试推翻故有剧情的束缚而谱写出个性化的改变。但想要改变宿命的轨迹,首先内在自我意识要取得载具的实际控制权,而外在自我意识可以选择臣服与跟随。不然就会出现你开着自动驾驶的汽车上路时,你与车载自动驾驶系统争夺方向盘的闹剧。

那么,身份的确派出“意识束”到尽可能多的实相里,所以,任何既定身份之所有版本都有以尽可能多的方式发展的潜力。

所有的光斑各自闪烁着,从位面上看好似彼此毫无关联,但它们都来自同一个光源,被投射而流转在整个空间内。光斑游移的轨迹是依据光源,光斑的色彩也来源于光源的滤镜。这些源头因素构成了既定的意识片段的初始本真,但作为意识束的显化体,每一个光斑都拥有自我调整的可能性。而这样的调整又可逆向地对光源形成积极或消极的影响,导致整体频率被拉高或坠低。

你——如你所知的你——可能很难追随这样的观念,正如你会很难试着追随在这一刻你身体内细胞“未来的”实相。(停顿良久。)你必须了解,广义来说,没有大或小,并没有一个巨人的身份及一个侏儒的身份,每个身份都是不可侵犯的。每一个在维持着它的个人性,并且发展自己的潜能时,也与其他的联合在一起。

一座山存在。它是由岩石、树木、草及山丘组成的,而就你们的时间来说,你可以看着它,视它为它所是的样子,给它一个名字,而忽略其同样独立的那些组成部分。没有那些部分,那山不会存在。它并没被组成它的树木或岩石所侵犯,而虽然树木生长并且死亡,那山本身——至少就你们的时间来说——存在,纵使有那些改变,它也是依赖着那些改变。以一种说法,如你们想的你们自己的身份是依赖着同类的活生生的意识之组织。

内在自我即所谓的你们想的自己的这个身份。其光尘个体的微粒是细小的,但并不能用物理的体积去思量与比较它的身份。由一个更大的意识分化出到各个面向上的不同身份微尘,彼此间有着紧密的互动。每一个身份都拥有自己的价值与意义,在不同面向上的坚持带来独特的个人性,这个人性甚至神圣不可侵犯。这样不同面向的点纵横交错、彼此连接,成为立体的海绵丝状结构体。这样的立体海绵意识网络矩阵中,各个节点里的身份与角色各不相同。这种差异性让自我意识可以全然地覆盖所有面向上的所有可能性之终极尝试,并在不同领域间形成彼此知见的依托。

(十点二十一分。)

让我们以不同的方式看看它,那些读所谓“玄秘”读物的人也许认为我是“一个老灵”,像一座山,以伟大的古老方式位于其它较平凡的村落似的灵魂之上。我有我本体自己的(身份),但那个身份是由其它身份组成的,每个都独立:正如那山是由其岩石组成而没有它们就无法存在一样,纵使它是如此巍峨的矗立在平原上。我的了解依赖着我的本质(What I am),就如山之高依赖着它的本质。我并不觉得被组成我的自己们或身份们所侵犯,它们也不觉得被我侵犯——正如那些树木、岩石及草并不会憎恨它们长成的山形。

山顶可以“看得更远”:它的视野包括了整个的乡野。所以,我可以洞察你们的实相,正如山顶可以看到平原及村落一样。山巅及村落是同样的合法。

我们经常感叹于领袖或伟人过人的口才、广博的智慧、英明的决策,但却很少知道,他们的讲稿来自其背后的智囊团,其英明的决策依赖于千万信息搜集与分析的情报官。每一个成功的高光人物背后,都有一群默默奉献出支撑的团队。就好像这些文稿得以与大家见面,经过了传输、撰写、翻译、书写、校对、排版、配图、播音、录制、宣传等一系列复杂的综合团队间的相互配合。领军人物的名号是响亮的,但孤掌难鸣,独木难支。任何的成功都是众多努力的高度集合。

人间如此,灵界也是如此:我们敬仰耶稣,因为有十二门徒的奔走;我们爱戴佛祖,因为有三千僧团的传承;我们能聆听到赛斯的教诲,因为有珍与罗的付出,还有薪火相传不断付出爱心与努力的火炬手们的接力。同样地,灵界中也不是一家独大的状态,甚至是更甚的彼此支撑、相互鼎力的协作,才成就出了一个个的高光人物。

让我们再以另一个方式来看看这点。

如你所认为的你的“思考的心”是你的山顶上。以某种说法,你可以比你的细胞看见得“更多”,虽然它们也意识到它们的实相。若非有它们的生命你也不会在你心理的山顶上。即使在山坡最高点的树木也把其牢固的根长入土中,而由之接受滋养和生命力——而在山脚下最小的树苗及在山坡最高点的古老松树之间也有一个了不起的相互取予。没有一片草叶死亡而不影响到整座山。在草内的能量沉入土地,而以你们的说法,又再一次重生了。当能量改变形式时,树木、岩石与草经常的互换位置(非常有力的,身向前倾,双眼大睁而深沉)。

水由山坡很快的流泻到山谷里,因而,比如说,在下面的村庄、草原及山之间有一个经常的相互取予。所以,在所有的身份之间有同类的转变、改变及合作。为了方便之故,你可以在你想要的地方画条界限,但每个身份维持着其个人性及不可侵犯的天性,纵使它经常改变。

自然有着它我们尚且无法理解的高度动态自平衡性:纵然每一个微粒都各自为政,一切也都有机地成为了一个混沌秩序下的整体。侵入、切断与干扰自然生化转移的人为行动,都会带来人类科学预见以外的众多影响。自然可以呈现出它自己的多变性,但这样的变化也是自然的一部分,应当被尊重与顺应。作为本星球上一体中觉知与智慧最高的临在,人类本应成为自然的守护者与受益者,但是我们把自己从自然中剥离了出来,又把自然的链条节节切断、各自为用。

比如为了能源,我们砍伐树木、挖掘煤炭,导致风沙弥漫。

为了挽救空气、减少排放,搞了核能,结果无处安放的废弃核子污染了大地水源与海洋。

风力发电被高举了起来:一个个风车在田野间把流动的风能转化成金钱,而大地失去了千年的气候脉动。风本该带动的水蒸气无法升腾流转,云失去了动力,降雨带偏离开沃土。

好吧,拦水发电:江河被结扎成静脉曲张般的腿,大地板块承受了无法负担的沉重——地震被叫做天灾,大坝让地域性水库大量地带来水气,新的人造湖让地表水系失去了自然的分布规律。

太阳能闪亮登场,把阳光转化成财富。本来地表日光形成的热岛带动着全球气候的规则,结果热岛无法形成,太阳的辐射能都被没收了。热能分布的变化,带来地球磁场与全球磁力线的扭曲偏移。

何时我们可以管住自己的子宫,让人口与土地资源达成平衡?如果女人管不住自己的肚子,那我们的孩子就会被自然或人祸没收。

你可以休息一下。

(十点三十七分,珍说:“当我在给那段山的资料时,我在心里看到大半的影像,我认为这是一个了不起的观念及比喻,这整件事是来自你父亲的经验——米丽安那件事。

(“现在,我想我正得到的是在地球表面上的每件东西都是相关的——你的意识是在一只蚂蚁、一块岩石或一株树里,但我们不习惯以那种方式来想。并非一个比另一个更高——只是我们全都是相连的——生物上与心灵上有某一种我们从未有意识的得到的怪异熟悉感……我在得到的是,你的父亲可以做到你(在注四里)写的任何事,而不致侵犯任何东西或任何人。只不过是我们对于个人性与灵魂的概念使它听起来这么可怕,直到你习惯了那些概念……

(在十一点五分以同样方式继续……)

现在,树会生种子,有些落在附近,其它的则被风带了一段距离,到了那些树本身虽然长得那么高,却无法看到的区域。

树并不因为生出这种种子而觉得自己减少了,所以,身份以一个多少同样的方式撒出它们自己的种子。这些也许在颇为不同的环境里长大,它们的实相丝毫没有威胁到“父母”的身份。身份有自由的选择,所以,它们会拣选它们自己的环境或出生地。

(停顿良久。)因为一株树是物质性的,所以会涉及物质的属性,而种子会跟随某些一般的原则或特性而成熟。原子与分子有时候会形成树:有时候它们会变成沙发的一部分。它们也会维持住它们自己的身份感。它们合在一起以形成细胞及器官,透过所有这些事件它们获得种种不同的经验。

物质上的说,而且一般而言,你的身体是由草、蚂蚁、岩石、野兽及鸟组成的,因为所有生物上的物质都是多少相关的。以某种说法,透过你的经验,鸟及岩石说出字母——而你自己存在的某些部分作为鸟或昆虫在飞或爬,形成了物质经验的伟大完形。人们很流行说:“你吃什么你就是什么。”举例来说,他们说:“你不可以吃肉,因为你是在屠杀动物,而这是错的。”但以更深的说法,物质上及生物上而言,那些动物是由大地的身体生出来的,而大地除了其它的东西外,也是由男人和女人的尸体组成的。那么,那些动物吃你,就如你吃它们一样平常:而它们是你们人性的一部分,就如你是它们所谓的动物性一样多。

在整个星球上的一切都以某种神奇的方式彼此套叠着:一枚碳分子,从岩石中被草木分离了出来,又随草木进入了绵羊的肚子;狼被猎人烹煮的时候,它正在消化那只羊;然后那枚碳分子就这样进入了猎人的身体,又跟随着血液参与了精子的组件;十个月后一个崭新的碳基生命诞生时,这枚碳分子作为元老构成了它的脑子,跟随他的一生;之后随着尸体回归到大地里,完成了百年的世间游历。它或许并不太清楚花、羊、狼、猎人、小孩子间的各种恩怨情仇,好像这些人文戏剧性的煽情故事也与它压根儿就没什么关系,可它的记忆里有过这百年内的每一分钟。虽然它确实没有一个叫做脑子的东西,但是它却构成过大脑。意识无需一个实体的脑子去思考或记忆,它本能地与万物连通,彼此共享着觉知与记忆。对于微小的碳分子来说,它并不觉得地球是个多么伟大的东西,因为它与地球的意识从未分离,本无二心。因此它认为自己是地球的一部分,而地球也认为它是自己不可分割的一部分。

(在十一点二十一分停顿良久。然后珍,为赛斯说话,以一种最强调的态度传达了以下的资料,很显然地是在一种很深的出神状态.)

生物上存在着的经常互换意味着那组成一个男人或一个女人的同样物质材料可以被分散,而稍后形成一只蟾蜍,一只海星,一条狗或一朵花,它可以被分布到数不清的不同形式里。那意识的算术(注三)并没有被消灭,它是乘法而非除法。当身份继续形成新的创造性努力,以及相关的完形时,在每个形式里的回忆是所有其它的组合,所有其它的联盟的意识。没有歧视,没有偏见。

当你吃东西时,你必须经由你的肠道排泄。那些产生出来的东西终究会回到土地,在那儿,它又帮助形成所有其它的生物。那“死的”东西——一只鸟的残渣、脱落的细胞——这些东西随后并非被其它的鸟利用(虽然偶尔会),却被男人及女人利用。并没有规定说你被丢弃的细胞物质只可以被你自己的族类所用。然而,以你们的说法,任何一个身份,不论多“微渺”,经过许多的形式以及组织的联盟都维持着它自己及其身份。

透过这种意识束,你们所有的世界都彼此相关。那么,你们自己的身份经常派出它自己的“束”,这些在心灵上与其它的束相混合,当物质的原子与分子彼此互换时。所以,有你在其中扮演一个角色的不同身份之组织。

鲁柏是以那个方式与我相连,他也以同样方式与后院的任何蚂蚁相连,但我保留我的身份,蚂蚁保留它的身份,而鲁柏也保留了他的。但若没有其它的两个,另一个也无法存在——因为广义的说,三者之中任何一个的实相是视其它实相的存在为先决条件的。

(十一点三十五分。)

请等我们一会儿……

非口授:所有这些应该有助你了解涉及了你父亲的你自己的经验——以及稍后与你母亲的经验,以及分开的鲁柏与你母亲的经验。因为史黛拉•柏兹派出了那些意识束到她感兴趣的方向。

(在给了珍半页资料后,赛斯以这句话结束此节:)

鲁柏的学生是重要的,因为当他在由图书馆转译时,他们也在转译。

此节结束,祝晚安。

不管你是否意识到或觉知到你是整体自然中的一部分,你始终就是它循环中的一个细微环节:万物滋养堆积出你的身体,然后随着时间你的身体被每天置换更新着,你脱落下来的身体形成了本星球上的其它物质,再次地进入整个的循环体系中。你把自我意识凝聚在这个持续的扮相上、这个肉身我上,但这个肉身每天都在用别的其它什么动物或植物的遗骸置换出一部分自己并遗弃掉。如果你体重是50公斤的话,每天1公斤的饮食摄入。那50天后多半个自己已经替换成其它的什么了。而你继续执着地认为这躯壳是我,而那些排泄物、代谢物、皮屑、头发、汗水都不是我。

从微观上看,你身体内的每一个微粒都知道实相的本质;从宏观上看,构成你的每一层意识也都知道近乎一切的秘密。只有你自己、这个所谓的“我”是全世界中唯一的“傻瓜”,而且还是一个高傲的傻瓜。或许你并不傻,只是当代科学知识的水平蒙蔽了你的觉知。就好像过去只有知识分子才能骄傲地告诉愚昧的百姓,地球是个大平片,太阳与群星绕着我们旋转。今天的你是否觉得那时的知识分子很可笑呢?

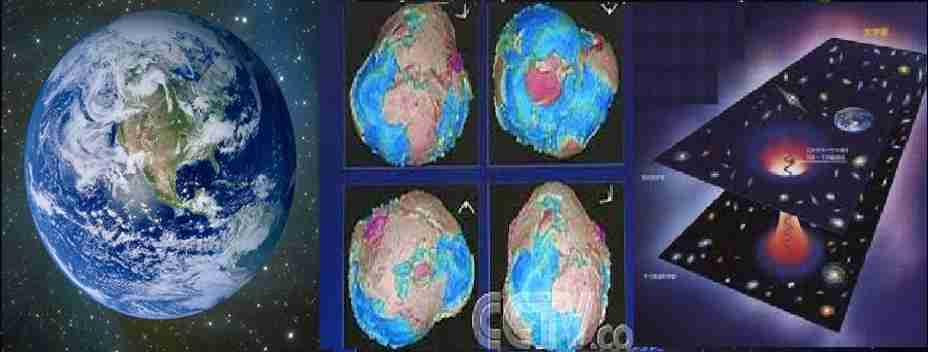

或许当你了解了全部的膜理论后,或许当你知道模拟视界投影宇宙后,你反而觉得当年那些可笑的扭曲又有了几分真实。人类的认知螺旋性攀升着,每一个阶梯都建立在否定当下的基础上。只有勇于挑战与否定当下“科学”论点的人,才有能力把脚从这个阶梯上抬起,并爬上新的阶梯。当然先行者从来没有掌声与鲜花,更多的是被嘲笑与曲解。好在现在说地球是圆的已经不用被烧死了。可好不容易都知道地球是圆的后,科学又开始说是平的了,真实总是让人抓狂。从来眼见并不为实,认知就是在这样犹如烙饼般的反复颠覆中成长进步着。

我们看到各种电影、电视、图片上,甚至被转播的宇航飞船渺视地球的画面上地球都是左边这样的。其实我们的认知被影视公司和幼稚园科普给蒙蔽了。真实的地球看上去是中间这个样子的。对,就是这样不规则的歪瓜裂枣。好吧,至少这看上去还近似于一个球。

更进一步地,通过计算所有的科学观察又发现:我们可观察的整个宇宙都是在一层薄膜上,而不同层面的宇宙形成千层饼般的薄膜堆积,好像一本千页纸的书。好吧,整个宇宙都是薄膜,就地球是个球,而不是一个片,不知道我傻还是你傻。

有人说:不对啊,我们找不到边际,又可以环球飞行。好吧,你玩过地图可以无缝连接的游戏吗?那游戏里给你设计出来一个球形面,让你走不出去。总是回到出发点。球形面与圆球感觉上一样,但本质上是不同的。

那宇航飞船、高空卫星不会骗人吧?我们确实已经登月,甚至火星车都在火星上跑了。可是连你与你的家人都是意识体一念之产物,这个你脚下的地球与你这个所谓的“人”生,都可以无限次地重置、再生、快进、倒带、暂停、跃进,你觉得遥远的那个星球比你脚下的这个地球是更真还是更假呢?

地球是球,是梨,是板,是膜,或者是一个思想的舞台,或者都是吧!没有什么是“科学”的真理,毕竟你只活在你自己认知的实相中,是你的思想构建出了你的客观现实。

(“谢谢你,赛斯晚安。”)

(赛斯提到ESP班的成员是关乎他们在帮助我们回信时开始扮演的角色。现在有三本赛斯书上市了,珍每周收到的信增加了不少,而显然还会继续成长。两个月以前珍想到请有兴趣的学生回某些信。结果产生了一个意想不到的额外收获,不只信件回得快得多,而且参与的学生们在处理陌生人提出的形形色色知性与感性的问题之中,获得不少经验(注四)。)

(注一:在此节里赛斯提到我的两个及珍的一个最近的内在经验,每个都与意识有关。不过,在这个注里我只想强调我在十二月十一日,上星期日晚上,与我“过世的”父亲有关的一个非常令人不安的经验。那事件很可能是被一个月之前,上第七一九节那天,我的内在感知所触发的。在那节的注二里我描写我如何见到自己为一个很老的人,而对那个视像做了一个速写:我补充说那件事转而提醒我,我看到的我父亲濒死时的样子。

(现在,上星期日晚上,当我在研究我自己那天的那幅“老”画作时,我再次想到我父亲最后的时光——然后一整团的信息涌向我,那是关于他目前的非实质环境及“计划”。我立刻把它写下来,称之为“米丽安”经验,而珍把它放在《心灵的政治》的第十二章。

(我收到的关于我父亲之心灵意图的资料最初非常的令人迷惑,它暗示了意识这样一种的扩散,以至于在那时个人性仿佛没什么意义了。因为我瞥见我父亲决定把他“自己”分散成在过去以及在不久的未来之一连串的其它人格,所以,我奇怪,就那一堆混杂的身份而言,我父亲如何可能知道他自己。不过,赛斯昨晚在ESP班以及今晚在课里的解释帮助我弄清了不少:照他说,意识并无困难作出此种联盟,同时仍维持住身份的连续性,虽然其庞大的能力显然不可能为我们所了解。

(在昨晚的ESP班,赛斯首先传过来一些非常世俗的资料,我把它放在附录二十四里。然后珍读她谈意识束的记录给学生听。赛斯不久就回来给了以下的评论:他主要是谈到珍的概念,然而,当他说话时,我开始了解如我感知的关于我父亲及他死后情况的经验。

(“‘自己’是没有天花板的,而在你四周也没有设定界限,并没有一个地方身份需要停下来——你的或任何别人的都一样。现在,如果你想在自我采取的自性之熟悉的私密性里休息一会儿的话,那也很好。但如果你发现从你自己导入其它实相的路径或‘意识束’的话,那么,就跟着它们……

(“你们在时间里碰到了那些自己?而又是什么使你们认为那些自己只存在于你们了解的时间里?为什么其它的意识束仿佛不可能不断的进入你及由你而出?”

(一个学生问道:“在一个意识束及一个身份之间有何不同?”

(赛斯回答说:“那是让你去玩味的!……想想看在你脑壳内神经元之细小网状的分布。如果它们想要找你,它们到那儿去找?它们到那儿去找与它们身份分开的你的身份?它们在那儿画身份的界线?而它们的‘思维’在那儿中断,以至于它们无法追随但它们却追随了?

(“那就是给你的回答,这是我的非回答之一——而远比任何其它可能的回答要有力多了。”

我们的认知习惯于一个司机对应一部汽车、一粒珍珠镶嵌在一枚戒指里——一对一、点对点地完成,又完美地匹配。但是更大的意识体并不是这样物质化自我分身的,它好像是放在漏勺后面的灯泡,光犹如飘带般从大小的网眼中泄漏向四方——那光并不是笔直的利剑,更像是极光的飘带、有觉知的触须。它柔软飘逸,质地如烟,缠绵如缎带,敏感如少女的心。这样的光带,每一个都与光源心心相通,又可以各自为政。

这些光丝的触须,同时向着各个维度中不同的面向立体全方位地展开,并在每层时空膜壁上都留下自己的光斑。这些光斑被认知为独立的意识片段体,但实际上是光带的某一个断面切痕。这些触须跨界时无视时间的秩序,同时探究着所有的痕迹。某些对于当下的我们来说是早已逝去的远古,有些则是尚未展开的未来。我们对时间的认知犹如镭射激光,直来直去;但在意识体的眼中,世界的发展犹如张开的蛛网,并且层层叠叠。而一个个角色犹如蛛网上的露珠,沿丝滑行。那露珠在晨光下闪烁时,就是被意识之光束牵引激活的时刻。

(注二:赛斯首先在卷一的第六九六节里讨论到他的实相之蓝图。

(注三:在一九五九年,在珍开始这些课四年半前,她那时三十岁,写了一首有关她自己存在之算术的小诗:

我的心不懂算术

我的心不懂算术,

但一加一是二,

而心总和了各部分,

其耳语是透过纤维而加成。

我的脑子不擅于微积分,

但其规则适用

我思维跳过的每个细胞

以及我想或做的每件事。

我从不懂方程式,

但我原子的化学物

以其精确的计算

加成了我。

(注四:几周后补充的注:那个想法被如此多班上的学生热心的采纳,最后却没成功。珍和我终于发现,甚至她的学生们也厌倦了一周复一周无止尽的回信过程,不止一个学生苦笑着说:“它变得太繁重了”,因为来信之流是不断的。我们也学到,有些写信给珍的人并不喜欢收到由别人回的信。)