一九七四年二月十一日 星期一 晚上九点二十八分

(我们从九点十分起就开始坐等上课,珍在九点二十五分说:“我只是等着。我可以感觉赛斯就在身边,先前我就在得到一些东西,但我只是等着,直到它被完全准备好。我可以感觉观念在我脑子里,但它们还没清楚,还没到它们应该是的样子。看起来赛斯要解释它们蛮困难的呢!”)

现在:晚安—— (赛斯晚安。)

——鲁柏说得不错,所以,请等我们一会儿……

我将要解释的东西的确很困难,我故意的还没把它放在任何的书里,只因为在这些概念有任何被接受的机会之前,某些信念先要被去除掉。

以你们的话来说,其实,并不是我想保留什么,而是,以下所说的必须依赖对先前所说观念的一个了解。我们必须帮助那些还在担心一个灵魂、神与魔的人们,去与比他们自己架构更大的实相建立一个了解,并且可能的话,温和的领他们离开他们自己的架构。我曾经以这样一种方式来谈可能性,使得其他的实相披露出来,让这些人知道选择是可能的。

不过,更深的解释则要求对意识这概念更进一步的扩展,还要有某种的重新调整方向。极端重要的是,你们心里要记住自由意志的重要性,以及如你们所认为的你们自己身份的在场。有了这个开场白,那就让我继续吧!

一个拥有强烈的人文、宗教、魔幻、科学认知观的人,在其思想成见的堡垒里时刻提防着可能的认知坍塌,极力地维护与捍卫着自己理念中的恶魔不被真实的光影所摧毁,因为恐惧的压力在某种程度上令其感受到这堡垒的安全与幸福。一个内心中对灾难、毁灭、末日、死亡等信息高度敏感的人,会把自己的焦点紧紧地盯在这些信念与信息里,好像窥视着自己身边一头不时翻身但正熟睡的狮子,算计着自己什么时候会成为这家伙的午餐。

对于这种状态的人,赛斯的信息并不适合你当下的认知水平,虽然赛斯为了能撼动你从小积累起来扭曲已久的三观,已经很努力地进行了必要的认知与信息铺陈。我们无法强迫每个人都能跟随上时代的浪潮。变迁是巨大的,在短短百年内要变革数千年的传统认知是困难的。但是时代的车轮在历经时代与时代间的沟壑时,从来都是用滞后者的遗骸来填充的。

附带一句,这并不是鲁柏词汇的问题,因为即使是一个专业的科学家也只会以其扭曲的方式提出这些概念。就你们所熟悉的语言而言,它其实是个基本的、语言本身的问题。举例来说,对我想传达的一些概念根本没有适当的字句存在。无论如何,我们开始吧!所有可能的世界现在就存在,在任何一个实相里,那最微细的方面之所有可能的变奏现在就存在。你经常不断的在可能性里穿出穿入,一边走一边东挑西拣。在你身体里面的细胞也在做同样的事。

你无法准确地描述一种你从来没有见过的颜色,也无法说明某一个没有名词定义的味道,更无法想象当时间与空间不再像列车一样有序地排列、匀速前进时,那犹如散落一地的意面。每一个当下的时空散乱、重叠、无序地交叉在一起,平摊在你的眼前。数千个你在这些意面上朝着各个方向或跑或走或发呆,从一根跳上另一根,就像幼儿园中下课后满院子疯跑的孩子们。你会目不暇接:一切都在同时进行着,有着它们自己的章法,但又混沌无序。你的目光聚焦在谁身上,你就成为了谁,同时你又是它们所有。好吧,这还仅仅是一包打翻的意面,如果是一个爆炸后的意面工厂呢?)

(缓慢的:)我过去曾告诉过你们,有“活动”的脉动,在其中,你一明一暗的闪烁——这用于即使是原子或次原子的粒子(注一)。你只把是“你”信号的那个活动指认为真实的——现在就在场的那个。“你”并不觉察到其他的活动。当人们以一个自己的观点来想,他们当然只与一个身体认同。你们知道身体的细胞结构不断在改变,不过,在任何一个特定时刻的身体是由那丰富的可能性活动之库藏里形成的一个能量之大块聚合物。身体并不像平常所想的那么稳定。在更深的生物性层面上,细胞横跨种种可能性,而触发反应。意识骑在刚才提及的脉动之上,并且在其内,而形成它自己身份的组织。可是,每个可能性——只有由另一个可能性的观点或与其关系上,它才是可能的——都是不可侵犯的,因为它是不可被毁灭的。一旦形成了,那模式将追随它自己的天性。

我们只把当下承载着自我意识的这一个能量集体合集当做真切的自我,而有意或无知地屏蔽了其它自我也同时确切存在的真切认知。哪怕就是这个看似独一的自我,其实也是由众多不同意向和观念组成的临时政府,并时刻都准备推翻执政党而彰显出各自不同的行动纲领。议会的民主让自由意识得以保存,而执政党的多数议席让既定纲领得以持续的贯彻,成为所谓的宿命主线。在不同政策间拥有相对的连续性的因果套叠关系。

一个例子:足球队比赛时,每个奔跑着的队员都拥有随机的自由意识,而队长拥有其现场急智的核心主导意识,场外抓着头发喊哑了嗓子的教练拥有初心和宏观宿命的整体全局规划。这场比赛的胜负是教练、队长、队员、全体的综合能力、个人的个体能力、整体协调程度、个体临时的绝对发挥等因素的机缘和合。

(在九点五十分停了一分钟,头低着,眼睛闭着。)就像细胞长成器官一样,意识的组织也会“长”。那么,一群可能自己可以,并且的确会形成它们自己的本体结构,而这个结构对所参与的可能自己是颇为觉察的。在你们的实相里,经验是依赖时间的,但并非所有的经验都是如此被结构的,举例来说,有些平行的时间也被很容易的跟随,就像你跟随有顺序的事件一样。

可能性结构处理在所有层面上的平行经验。你的意识挑来选去,而只接受某种全盘的目的、欲望或意图之结果或分支为真实的。你透过一个时间架构追随这些。你的焦点容许其他也同样合法的经验变得看不见或没被感觉到。

以同样的方式,你执着于一个个人生物上的历史,你也只执着于一个整体的地球历史。所有其他的一直在你周围继续着,而其他你自己的可能自己们经验着与你历史平行的他们的“历史”,就感官资料的实际说法而言,那些世界并不相遇,然而,以更深的说法来说,它们是重合的。可能对你及鲁柏发生的任何无穷无尽事件之任何一个都发生了。只不过你们注意力的长度根本不包括此种活动罢了。

一个城市举办跑酷比赛,要求从城市的一边最快抵达另一边,数百个选手参与了比赛。没有规定的线路,只有一个大方向和一个共同的起点,但路径的选择和翻越的能力与坚持的耐力同样重要。电视台转播着赛事,无人机跟随着最有可能的优胜者,你是电视机前的观众。你的眼里只有一个选手。你知道有其它的奔跑者,但他们不成为你的记忆与被关注的焦点。

(十点。)

这种无尽的创造力看起来可以是如此的令你目眩神移,以至于个人会像是失落在其中(注二),但意识在所有的层面形成它自己的组织及心灵上的互动。任何意识都自动的试图在所有可能的方向表达它自己,而且的确也这么做了。在如此做时,它会经由它自己的存在体验到“一切万有”,这当然是经过它自己那熟悉的实相诠释过的。你长出可能的自己就像一朵花长出花瓣一样。不过,每个可能的自己将会在它自己的实相里走到底——那就是说,它会去经验它天生具有的那些幅度到它最完全的地步。以你们的话来说,你们挑选出一个出生及一个死亡。

(对我:)可是,在你所认为的这一生里,作为一个年轻的男孩,你死于一次手术里了,你又在战争中阵亡了,那是在你当飞行员的时候——但那些却并非你官方性的死亡,所以你并没认出它们。科学喜欢认为它在与可预测的行动打交道。不过,它知觉如此小量的资料,而且在如此狭窄的一个范围里,以至于任何分子、原子或波之伟大的内在不可预测性并不明显。科学家只觉知到那些出现在你们系统之内的现象,而那个常常看起来是可预测的。

在镂空的球内有一个天平,两边各有一只不同粗细与质量的蜡烛。当蜡烛以不同的速度或快或慢地燃烧时,天平开始摇摆,带动了四周墙壁上光影的摇曳。当有人经过或清风拂过时,那摇摆更加显著,并呈现出明显的相关性。

我们就是那墙壁上栖息着的小虫,墙壁就是我们的天地,光影的变形好似岁月的事件。有聪明的虫子发现四季的风带来影的摇曳,路过的人与事带来明暗的交替。那是光子在墙壁上的撞击,那是眼睛神经元内的脉冲电……什么都想明白了,就是不明白这光从何而来,在没风没人的时候为什么就是测不准光影的变迁。而其遥远的另一面墙上,对应的光影更是诡异:我们这里往东那里就往西,我们往下它就往上,怎么会如此大地发生同步的纠缠?两者间是谁在传递着信息?

蜡烛就是你的核心生命能。它是有初始最大可燃预计值的,火苗越旺消耗越快,当然也不排除风啊猫啊等意外令其熄灭,或点灯人主动熄灭、另有它图。蜡烛燃烧时,内在的各种特性就会轮转起来,投影在四壁上,好似有了生命与时光的流转,在风向的影响下还时快时慢。你看着那墙壁上的周而复始的日子,好像没有个尽头,但你却不知道里边的蜡烛还能燃烧多久。一根蜡烛在四个方向同时投影出四个全然不同的“你”来,同时运作,相互追赶着。哪个是你呢?都是,都不是。)

请等我们一会儿……

真正的秩序与组织——即使是有关生物性的结构——只能借由承认一个基本的不可预测性才能被达成。我知道这听起来非常的令人震惊。不过,基本上,任何的波或粒子或存在体的动作都是不可预测的——无拘无束,而且未决定的。你的人生结构是那不可预测性的一个结果,你们的心理结构也一样。可是,因为你看到的是一个相当一致的画面,在其中,某些定律好像适用,你就认为那些定律先存在,而物质实相才随之而来。其实,那一致的画面是所有能量之不可预测的天性之结果,而那个天性是,而且必然是所有能量之基本天性。

统计学提供一个人工的、事先预定的架构,然后,在其中,你们的实相再被检查。数学是一种理论性的,有组织的结构,其本身就强加给你们那些你们的秩序与可预测性的概念。统计上来说,一个原子的位置可以被理论化,但没有人知道任何既定原子在任何既定时间位于何处(注三)。

抽象派的画作其特点就在于拥有超广泛的写意表现之可能。不同的人在面对这些不被规矩所束缚的色彩与线条时,对被固化在一个当下帧中的同一个画面却可以得出万千种不同的解读。这解读无疑极大地映射出了解读者自身当下意识的趋向和扭曲,并与当前的情绪和信念挂钩。比如:当被告知并坚信红色代表着生命力时,那代表着希望与光明的太阳就在山脚下升起;而相信红色就是血光之灾的预兆时,那暗红的血盆大口正在吞噬着山河大地,而世界血流成河。直线与曲线、色差与布局,无一不被定义而有了意义。但说实话,就连画家自己在创造的当时乃至于现在,脑子里想要表达的只是随机灵感的碰撞。一群科学家用放大镜逐格地研究着每一个像素点,十年的辛勤写成震惊世界的科学论文——“论被颜色覆盖的真谛”。洋洋洒洒数十万字,浓缩后只有一句话:底下是张白帆布,由纤维构成,是原子的堆积。

(十点二十二分。)

你们是在检查可能的原子。你们是由可能的原子所组成的。(停了一分钟。)

请等我们一会儿……(停了一分钟。)

意识若要完全自由的话,必得被赋予不可预测性。“一切万有”必须经常借由自由地给它自己自由来令他自己、它自己、她自己惊奇。那么,这基本的不可预测性就贯彻于所有的意识与存在层面上。一种特定的细胞结构在其自己的参考架构内也许看起来是不可避免的,只因为相反的或矛盾的可能性没有在其中出现。

以你们的话来说,意识是借由接受,好比说,一个可能性、一个具体的生命,而终其一生维持其身份,而能维持住它自己的身份感(senseof identity)。即使如此,有些事件会被记住,而其他的则被忘掉。意识当它“成熟”时,也会学着处理替代的片刻(alternate moments)。当它成熟到这个地步时,它形成了一个新的、更大的身份架构,就像在另一个层面上细胞形成为一个器官一样。

以你们的话来说——这句话是必要的——片刻点(the moment point)(注四)、当下这一刻,是所有的存在与实相之间的交会点,所有的可能性流过它,虽然你们的一个片刻点可以被体验为你为其一部分的其他可能实相里的几世纪或一次呼吸。

一刹那有多久?快到压根儿还没觉察就已逝去,慢到可以在其间游荡几个世纪。

古仙家常说开辟画中洞府,神游而入,内中自有大好天地。时光如梭,寒暑交替,修炼数百年,从画中出来,案几上的茶还未凉。从某种程度上讲,时光是一个很私人的相对性体验,度日如年与岁月如梭在同一天不同的心里发生着。

作为自身意识主体的我们,所有可能性的分支皆从自我的内在升起,最终渐行渐远或殊途同归。每天就好像签桶中的竹简,你压根儿不知道吉凶哪个先被无形之手显现。虽然你无法掌握自己看似随机的命运,但是如何对待、如何解读、如何品味、如何预期、如何处理、如何看待,都是你自我修行成果的佐证。就好像那抽象画一般,你不能安排自己看到哪幅画,都是随机事件,但是你能左右自己如何解读与面对这些画面。

这解读与应对的过程导致了你感受到相应的能量与意识的增益或消耗:如果你持续、被动地接受着自己的无常宿命,或疲于应对、在抗争中胜败各半,那你从生到死也就只能持续地在同一个频率的频道上,犹如走马灯一般地转着圈奔跑;但若当你的心智、意识、智慧渐趋成熟后,在遇到所谓的坎坷时,你所使用的解读方式、预期期待、处理手段、看待视角、对待原则就都全然不同了——没有激烈的对抗或恐惧的畏缩,而是自然而然的欢喜、如是的接纳、顺其自然的跟随、豁然的理解、浑然的如是,理所当然地看见其中包含着的共赢机遇,然后充满法喜地跟随着热忱把其内在的成就显化出来。一个成熟的灵魂在任何随机的遭遇中都能看到助益自己成长的内在生命之意义。

(在十点三十六分停顿。)鲁柏在这一刻感觉巨大(见附录三),他正体验到几件事。那内在的细胞身体意识觉得它自己很巨大,虽然对你们而言,细胞是微小的。举例而言,这个包装纸的声音(身为赛斯,珍捏紧了一个空的香烟盒包装),或指甲划过桌子(作出示范)的声音被放大了,因为在细胞世界里,它们是一种重要的自身之外的宇宙性事件——具有很大重要性的讯息。细胞意识体验它自己为永恒的,虽然对你们而言细胞只有一个短暂的生命。但那些细胞是觉察到身体的历史的,以你们的话来说,而且是以一种比你们对地球历史的觉察更要熟悉得多的方式。当细胞在操纵身体过去与未来历史的时候,它们也以比你更熟悉的方式觉察到可能性。再一次的,鲁柏正体验到巨大感,在你们的可能性概念里,细胞结构感觉其庞大的持久性。当它在处理一些对你们而言甚至是不真实的事件时,它产生了一个实质的结构,那结构自一个庞大的创造性网络里维持住身份感与可预测性。那个网络是不可预测的,但是由它,鲁柏却能可预测的把烟灰弹到那个贝壳里。(珍拿起她最偏爱的烟灰缸——那是由我们在一九五八年在下加里福尼亚半岛找到的鲍鱼壳做成的——而弹了一些烟灰进去。)那个姿势之可预测性是建立在一个不可预测性上,在其间,许许多多其他的行动可以发生,而在其他的实相里也真的发生了。

如果把这个队伍想成一个身体,每一个人都是其中的细胞,每一个细胞都有其自身的生死时刻与宿命职责;但是具体到个人的头上,每个人都觉得自己是真实存在的,并且是自己人生当仁不让的主角。队伍在有序地完成着它的轮替与移动,但随机事件在任何一刻都在发生着——里边有小偷、有排了几个小时却没能买到票的、有突然来临的雷阵雨或报复性冲动带来的爆炸性行李。成功的经验不代表其是必然的常态,而失败的经验也不代表下一次的必然。就好像空中正在翻滚着的硬币,落地的那一刻还会随机地弹跳几下,但结果无非是在三种可能性中混沌、又在大概率下守恒。

(十点四十六分。)

你最好给我们片刻,也好休息一下你的手。

(虽然有许多停顿,但珍已经在出神状态中稳定的讲了七十八分钟。现在她仍笔直的坐在她的椅子里,小口的饮着啤酒。一分钟过去了。)

现在,你的信念与意图使得你由一群不可预测的行动里选择那些你想要它发生的。你经验那些事件。(对我:)“你的”想活下去的欲望跨越了手术中那孩子的死亡,而那孩子想死的愿望选择了那个事件。人们就如原子一样的自由。

请等我们一会儿……

你完全无法预言你自己照片里(注五)的那孩子会发生什么,而你也无法“预告”你现在会发生的事。你可以选择将任何数目的不可预测的事件接受为你的实相。在那方面来说,选择是你的,但所有你不接受的事件终究会发生。以一种非常小的方式,当你想到你在暮年的母亲,而比较你与你的弟弟们对她的想法时,你可以看出这是怎么运作的。她对你们每一个而言是一个不同的人。她是她自己,但在可能性的交织里,虽然某些协议过的历史事件被接受了,她却把她选择的你们的可能实相之不论什么部分收进她的实相里。你们每个兄弟都有一个不同的母亲。

那么,可能性在你们的经验里交会,而它们的交会你们就称为实相。生物上及心灵上,这些是交叉口、交会点(coming together),是意识采取的一个焦点。再次的,鲁柏仍在经验巨大感……所有那些自你出生就组成你的身体,并且一直组成它直到你死的原子与分子,以你们的话来说,现在就存在;因此,即使是你们对身体的知识也是在一个时间形式里——也就是说一点一滴的——被经验的。

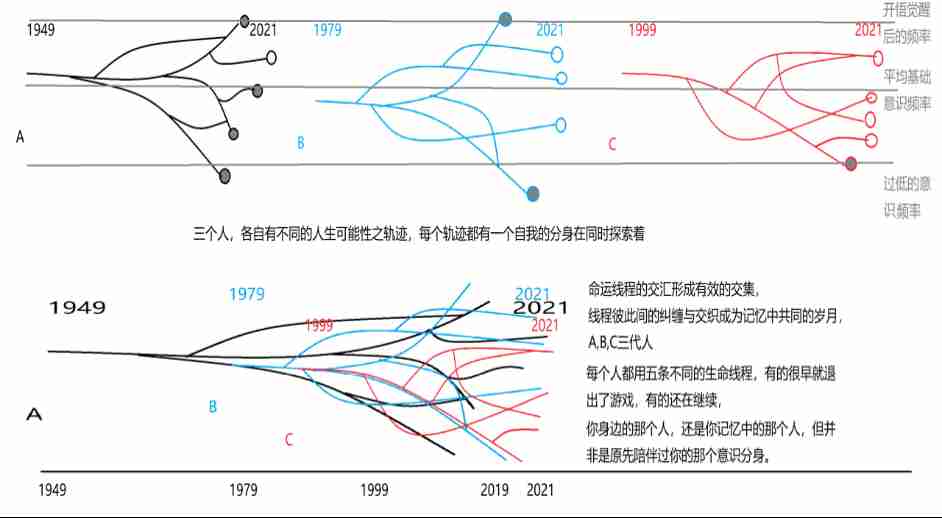

同一个家庭里的孩子们对自己的父母亲都有同样的记忆吗?一个单位的同事对自己的老板印象都一样吗?我们对同一个地球有相同的记忆吗?你是否想过我们压根儿就不是生活在同一个实相的世界里,只是不断地在不同的当下之帧中穿行而过?在交汇的某些时段里,与某人的某一个分身可能性并行了一段时间?这个你记忆中的其它人只不过是他们各种可能性中的一种而已,犹如他们也是记住了你的某一个面向的自己。每个人都同时拥有多种的可能,也都同时在不同的时空中进行着多样的尝试。在众多的混沌随机的可能性中自然也包含了一种可能:你们共同经历了某一相同的时间、在相同的空间里。就算是如此,你们一起度过的时光之长短、结果之导向、记忆点之差异也又有万千种变化。

(在十一点五分停顿良久。)鲁柏的巨大感部分来自同时存在的身体之巨大感受。因此,对他而言,觉得身体大些。无法描述的计算发生了,因此,由这个基本的不可预测性,你体验到那些仿佛是可以预测的事。这只是因为你贯注于那些在你们实相里“合理的”行动,而忽略了所有其他的。当然,当我说你身为少年而死去时,我并不是象征性地说。而那垂死的孩子也没有把任何残酷的事实强加在那母亲身上,因为你母亲的那个部分就是后悔有了孩子的那部分。

现在:在同一时候原子可以以比一个还多的方向移动。你只科学地知觉到你有兴趣的可能移动。这同样适用于主观经验。你可以休息一下。

当把自己的意识存放在一个细胞中时,从这个角度仰望整个身体,那身体就好比辉宏的宇宙:一切都在井井有条地运作着。你知道各个天体在自己的轨道上往复运作着,但宇宙的不变法则就是混沌的无常,当你确定又确信时,“无知”就在一旁笑得前仰后合。就好像你有一个版本的分身在你年少的时候就已经历经了死亡,这不是一种比喻,而是事实,因为那个版本实相中你的妈妈是那样地讨厌赋予幼小的你生命。

(十一点十分。珍慢慢的由她最长的出神状态里出来了,她在那状态下有一小时四十二分之久。我只指出她许多长长的停顿之一些而已。

(她仍觉得巨大。她双眼上翻,然后又闭上:“事情真是怪透了,好像天空在裂开……赛斯谈到它好像是在控制下的事情,但现在我的头变得真的好大……”我把她叫醒,她说:“啊!真是怪极了……我不知道我应该把这种现象停下来还是继绩跟着下去,我觉得我的头现在真的好大,而且转向了右边,并且在打转——它大极了?……”

当自我意识与肉身载具过久地剥离后,恢复两种的贴合程度需要一段时间。

(十一点十五分。“而当外界并没有任何声音的时候,每件东西都在营营作响——就像你耳鸣的样子,只不过更厉害些……现在,我整个的身体真的好大、沉甸甸的。我可能会结束它。那是很怪的,并不令人愉快。我的牙齿好像真的很巨大——每件东西——我的脚……”

我们生活在由能量堆积构建成的3D幻象中,一切都是能量像素点的堆砌,所有的点都在其自身频率中快速地抖动着。当你以意识的状态去聆听这个世界时,它不断地散发出高音的电子鸣响。在不同的场域与物质旁,这样的鸣响有明显的不同,但需要像品酒师一样的舌头才能听出不同鸣响背后代表着的物品。地球也有自己的地鸣,宇宙也有它的频率。 从冥想状态回归身体后等待载具重启的过程犹如晨起打开电脑时一般,会历经各种自检,系统依次上线。

(十一点十七分。当我再叫她时,珍微笑了:“我刚才有一个影像,我是在一个巨大房间里的巨人,然后有些我不了解的事,一个我自己身为大猩猩或类似的什么东西的影像。我跟天花板一样高,试想把墙打塌掉……我并不很了解到底发生了什么。现在,我变得更大了。我想,我要出来了……我的脸没在干什么吧?有没有任何改变?”

在灵性的早年间,自我意识的膨胀与缩小是经常出现的一件事情:要不大大地套叠在载具外面,看着这个玩偶在那里忙碌着;或者萎缩到躯壳里面,犹如走入一个史前的巨大溶洞。地下水奔流,岩浆翻滚,而手里只有一个火把。到后来火把变成了小太阳,那溶洞也会像雪一般消融,天地间再也找不到一个皮囊隔阂二分了内外的世界。

(十一点二十一分。“我有种感觉,我的头发很长而中分,就好像我有某种人类的五官;头发从我脸的两边垂下,而我的脸有点像个动物,但有着非常聪明,且非常温暖柔和的眼睛。”珍终于睁开了她的眼睛。她仍然有耳鸣,声音那么大以至于她问我有没有听到同样的声音。我告诉她我没有。我们绕着房间走,然后我做了半个三明治给她,她说:“有点令我感到挫败,就像是我看到或感觉到在那一刻我能做到的,但我知道在那背后还有更多的,我能感觉到它,但无法把它弄出来。”

(她边吃边说:“在我嘴里的声音真是响,那是一种我不习惯的感觉。”当她喝啤酒时,她觉得那冰冷的液体流下她身体里,却被错放在她食道的右边。她说出一串在她自己身体里彼此相反的感受,那是她同时在她“更大的身体”里也觉察到的:她的右脚非常冷,她的背非常热……我给了她一件毛衣,因为我们的客厅已凉了下来。二月的夜晚非常的冷。

在与不同的意识频率连接时,身体会感受到不同频率的颤抖,那是意识频率对接时发生的共鸣之物理显化。当身体恢复清醒后,这样的情况还会持续一段时间,就好像被敲击后的水晶杯。从高能下来后,肉身内部是高度亢奋的颤抖,而外部表现为冷颤不停,就好像刚被人从冰窟窿里捞了出来。

(终于在十一点四十七分继续。)现在,只有由不可预测性才可能升起一个无限数目的秩序或有秩序的系统。任何少于完全的不可预测性之事,最终都会导致停滞或在最后必会自我毁灭的存在秩序。唯有从不可预测性才可以冒出任何系统,那在其自己内是可以预测的。只有在移动的完全自由里,任何“有规律的”移动才真正的可能。从你们的梦之“混乱的”苗床,你有秩序的日常有组织的行动跳了出来。在你们的实相里,你意识的行为和你分子的行为是非常相连的,你们这种意识预设了一个分子意识,而你们这种意识在分子意识里是与生俱来的——在你们的系统里与生俱来,但却非基本上可预测的。

可预测性即意味着“深具意义”。不可预测性以各种不同的方式看它自己,发现它自己的某些部分深具意义,而在它自己四周形成某些秩序或有秩序的顺序。在我们一节非常早的课里,我告诉过你们,你们由一个广大的范围里,只知觉那些你们觉得有意义的某些资料,那资料只可能升自不可预测性的苗床。唯有不可预测性才能提供可能的秩序之最大来源。

维持持续的混沌之无常,让混乱的混沌之蝶在两个或更多的吸引子之间形成道之涟漪,只有这样,熵的魔咒才不能绞杀无尽的生机。就好像彩票的魅力在于公平,而公平的前提就是无序的随机性。只有混乱才是这个世界的秩序,而秩序的真理在于随机中的博弈。一切不可预测中有其可预测的必然。

一个细胞颇有能力处理不同种类的事件,因此,在梦境里它们以它们个别的方式能知觉你的经验,而由之选择你想使之成真——以你们的说法——的那些事实。在梦里,你知悉可能事件,而后你从中选择;(对我:)所以,当你作为一个孩子而死了之前,你知道你可以选择那死亡。广义说来,你选择生与死二者,而你那张十六岁时的照片在那个实相里根本没有拍。

组成身体的意识们拥有时空之外的洞见,它们可以窥见未来的某些重大必然,并在梦中呈现给主意识看。当然这些信息都进行了扭曲与包装。那个在十六岁前就已死去了的支线分身,它明确地知道自己即将遭遇的宿命,并坦然地选择了面对。

(停顿。)今晚鲁柏只能作这么多了,而这只是一个开头呢。

(现在赛斯又来给了珍半页的资料,然后以这个开玩笑的话结束今晚的工作:)

他可能的脑子在一个时间只能翻译这么多东西。

(“是的,晚安。”十二点六分,珍仍然觉得有些巨大。第二天加的几句话:她睡得不安稳,而发现她自己“差不多整晚都在给谈可能性的资料。”她常常醒过来,而在这种时候,发现她没在讲一堂我没记录的课时,松了一口气。她笑着说,这样的话,那资料仍旧是“安全的”——我们在一节正规的课里还会再得到它。

(珍常常告诉我,通常在这种场合,她并不觉得赛斯在场或听见他的声音。反之,她只觉察到那资料“跑过她”。)

(注一:见《灵魂永生》第十六章第五六七节。

(注二:早在这之前,赛斯就担心一旦我们试图抓住如他解释给我们听的,意识无尽的分支的话,我们可能会觉得自己渺小。如他在一九六四年二月二十六日第二十九节里说的:“以后我会试着给你们看界限在那里——虽然(笑了一下)真的并没有界限,那些界限把各种层面(实相)形成一个关系圏子,在其中,因果关系多少如你们了解的样子运作。在那以后,将有很久的时间我都不需要再讲得更深。我会讲到存在体、人格、转世及不同的人格片段体集团,你们所熟悉或能了解的那些层面,而最后试着处理你们不管问了没有的问题:关于到底存在体开始是从那里来的?”

(“……不用说,我要你们了解还有比甚至这些还更多的,真正令人吃惊的复杂性,以一种我假定你会称之为‘完形’的方式运作的智慧,具有真正不可置信成熟度、觉性及理解力的活力‘构成要素’(buildingblocks)。这些是接近(我所了解的)终极的东西。

(“这个资料不应令你们觉得自己不重要或渺小。这个架构是如此织就的,因此,每个(意识的)粒子是依赖每一个其他粒子的。其一的力量增加了全部的力量,其一的软弱削弱了全体,其一的能量重新创造了全体,其一的奋斗增加了所有每件东西的潜力,而这在每个意识上放上了很大的责任。

(“我甚至会建议你们将上面那句话重复咀嚼,因为它是一个关键,而且是一个很重要的关键。在存在的每一面,面对挑战都是个‘存在’的基础。面对挑战是所有能力的发展者,而不怕用一个陈腐的说法,甚至最微小的意识粒子也有责任去用它自己的能力,而且是用它能力到其极致。一切存在之物的力量及连贯性都依赖这自我完成的程度。”

(又见《灵界的讯息》附录里的第四五三节。

(注三:我认为赛斯在他最后那句话里,待别是与一九二七年德国物理学家海森堡所提的测不准原理(principle of uncertainty)或未决定(indeterminacy)原理有关。在量子力学里这个原理是说,想要同时确定像一个电子这种次原子的“波—粒子”的动量及位置是不可能的。在这一课之后的次日,我问珍她有没有听过海森堡,她说没有,而在我尽可能的解释给她听之后,她也不了解。

(注四:见《灵魂永生》第二章第五一四节及《个人实相的本质》第

十九章第六六八节。

(注五:既然赛斯由这张照片提到预言,这是一个好机会来看看他在较早的课里所谈到关于他自己的预言能力,以及对这个题目的泛论。珍和我发现这是很有用的资料。从一九六六年二月十六日第二三四节:“现在,常常预知性的资料会显得像是错的。在有些情形,这是因为一个自己选择了一个(与所预言的那个)不同的可能事件来具体实现。我可以通达可能性之‘场’,而你们不能……对我而言,你们的过去、现在与未来汇集成一个。

(“在另一方面来说,如我告诉过你们的,你们持续地改变你们的过去。在你看起来它并没改变,因为你与它一同改变了……你以同样的方式改变你的未来,在这种情形,感知到可能事件的正确频道是必要的——正确是说最后将会被(这个人)选择(来实现)的那个频道。

(“可是,这些选择是建立在你们对过去与现在之改变中的看法上。因为我比你们有一个更大的知觉范围,我就比较能预言将发生什么。但这是依赖我对你们将做的选择之预言,而选择仍然是你们自己的……选择之本身并没有与自由意志的理论相冲突,虽然自由意志所依赖的要比任何一个单独自我的自由要多得多了。如果自我被容许做所有的抉择,而自己的其他层面没有任何否决权的话,你们真的全都会在一种悲惨的处境了。

(“因此,我对你们的未来可以比你们知觉得多得多,不过,我离全能还远得很呢。严格的说,这种全能也是不可能的。”

(注六:非常简化地说:在现代物理里是说,原子是过程,而非东西:原子或其组成物可以显现为波或粒子,要看我们怎么观察它们;而这些特质存在于我们粗糙的时空世界之外。原子是可能性之模式。而又进一步说,我们描述或想象此种非具体的品质之意图就不可避免的使我们误解了它们。