索命的救星,救命的恶魔,添乱的善良,无用的好心。

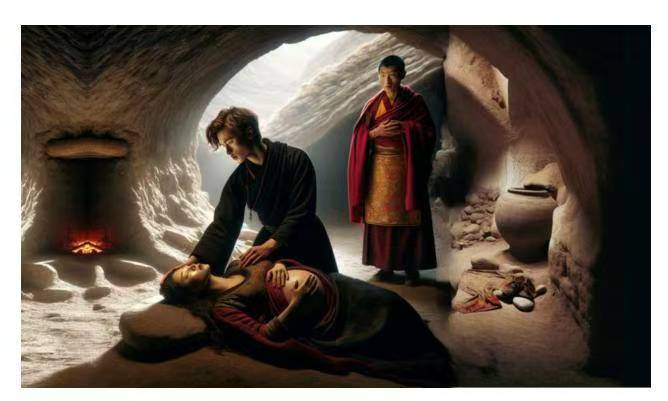

俩二货嘀嘀咕咕惹恼了萌茗愤而出走,明神父雪夜狂追,冰湖中救起美人,喇嘛点燃篝火秘传拙火定神功,双修佛护体借欲海夙缘激荡本真一炁。

芦苇秆的篝火很快就只剩下了灰烬,而最后的余辉也被鹅毛大雪覆盖。萌茗几次偷偷睁开眼睛,环顾四周,夜色如墨,风声萧瑟。萌茗无法让自己沉浸下来,她的身子在抖,不知是因为寒冷还是惊恐,或者是在他怀里的幸福感。

只见穿着单衣的喇嘛身体笔直地忘我盘坐着,他身边的雪都融化了,身上有白雾飘散蒸腾而出,不动如佛,物我两忘。

而拥抱着自己的明冥,此刻身子好像在发烧一样的热,但他的气息平稳匀长,心跳慢得吓人,不像是高热患者的症状。

他双眼闭合气若游丝,胸口处没有起伏的呼吸感,但小腹处一会臌胀而起,一会又缩瘪下去,就连之前很碍事的那个棒槌,现在也已经杳无踪迹。

萌茗感觉此刻的时间无比漫长,好像自己就要被永恒地困在此处无法逃脱,但内心中又极其渴望夜色永恒,就这样的永远依偎在他的怀里,不用去理会明天的种种烦忧。

双腿不知是冻僵了还是坐麻了,她害怕缺血会带来下肢的损害,凉风吹在肚皮上,她担心胎儿会出意外。想到胎儿,她又渴望这一夜的磨难让下体见红,这样自己就能毫无负罪感地摆脱当前困境。转念间,她又担心自己的照顾不周本身就是一种罪孽。她想转身过来抱住明冥,用自己的后背抵御风寒,可是又怕自己的动作,搅扰了喇嘛和明冥,让俩人分心,打破此刻的安宁祥和。

萌茗突然发现自己的一生好像都过得这样拧巴,总是在在意这个或那个,让自己活得很是委屈。打小自己就是个很懂事的孩子,努力地让父亲省心、让老师省心,但好像苦难从没有打算因此就放过自己。

随着脑子里思绪翻涌,心底五味杂陈,萌茗越发感到害怕,怕自己被冻死在这雪夜里,怕自己因此重感冒,没钱治疗死在家里,怕因此流产了赶不回医院死在半路上,怕再坐下去下肢长期缺血以后变成瘫子,怕在林间有伺机而动的野兽,怕在风中荡漾的芦苇是恶鬼的试探……

她越是告诉自己不要再想下去了,就越是有更多更古怪的念头冒出来。这些黑暗的恐惧撕咬着她的内心,让体内的生命能量快速地被吞噬着。那凝视深渊的感觉让萌茗感到彻骨的寒意,她对自己过往二十多年的人生可谓是生无可恋,但她却很怕死,或许更准确地说,她畏惧那死亡后的未知,畏惧自己挥之不去的负面预期。她好像看到在无尽深渊中,有无数冤魂在向自己伸出干瘪的双手,想要把自己也拖拽进去。

这时突然一阵怪风吹过,地面上的积雪飞舞成旋,搅动着树上的枯枝与芦苇荡摇摆成浪,天上的乌云被这风吹出一条缝隙,惨白的月光从缝隙中倾泻而下,照亮这些舞动着的利爪,然后云层闭合,一切又都陷入到无尽的昏暗中。

萌茗被这突如其来的光影交替惊吓,她犹如受惊的小鹿,一跃而起慌不择路地想要逃离这些暗影的利爪。昏暗的林间她不知方向,只觉得有人好像给了自己当头一棍,然后就失去了知觉。就在失去知觉的前一刻,她感到一股热流从双腿间流出,不知道是自己尿了还是伤到了肚子,但很快意识就彻底迷糊了。

萌茗又一次回到了那个自己无比熟悉的场景中——在群山里,自己想要找到一条出路。山路很难走,自己被一群一直在追赶自己的土匪发现了,他们抓住了自己,一拳一拳地打着自己的肚子。自己苦苦哀求,但那打手对自己毫无怜悯,小肚子被打得比痛经还痛,自己的下体都是血,感觉就连子宫都要脱落出来了。这时来了一个小姑娘,这小女孩自己认识,但又不认识,她很费力地拖拉着自己想要逃离,可是她力气太小了。小女孩求自己醒过来,不然一会儿被土匪们发现了,俩人都会没命的。

萌茗很奇怪小女孩说的话——自己明明是清醒的啊,只是因为肚子很痛,站不起来而已。这时突然来了两个道士,一个穿着黑袍,一个穿着红袍,俩道士居然叫自己妹妹,可自己没有这样的哥哥啊!或许他们是叫身边那个小女孩“妹妹”?

一切好像都是支离破碎的片段,一切又都好像是连贯着的完整。红袍道士给自己把脉后,又用手指按住自己右手的虎口摸索,萌茗觉得这个道士在借机占自己的便宜。

只听那红袍道士说:“右手合谷脉动已到三间穴,宫开四指,是女婴,不足月早产大出血,我们保大还是保小?”黑袍道士好像听见土匪们的嘈杂脚步声,紧张地说:“此地不能久留,把她先抱到山上的古堡里,或许还有回转的余地。”说话间,黑袍道士就抱起了自己,一路往山上跑。而红袍道士则抱起小姑娘,跟在后边。

不多时,跑到了一处山洞,那黑袍道士说这里原来是古堡的厨房,还残留着火灶,他去找些可燃之物。

红袍道士说:“我们最多只有两小时的时间。宫开十指后我们就要直面选择。你除了搞来火种,还需要找些利器,并把雪化成水烧开,利器要在火里烧红。最后要去到顶楼,设法搞些大响动出来,我们在天亮前需要外援。凭我的能耐,我担心在这种情况下大小俩都保不住。”萌茗看见这红衣道士刚说完,那个被他抱上山来的小姑娘就哭着抱住他的胳膊,央求着说:“不要丢下我啊,我不想死,我保证乖乖的!”

红衣道士摇头叹气说:“如果这女人能坚持到天亮,或许我还能设法救下你,可是我看她的失血速度恐怕很难坚持那么久。你是不是要在这种情形下投身到此间可要考虑清楚,很可能出生就夭折或直接当孤儿。要知道这里回城步行少说俩小时,往返就要五小时,在这雪夜里乡间的路都被埋了,此刻就算摸黑寻回去也多半要走到天亮。这女人肯定是没力气走的,我们抬她回去的可能性也不大。你俩商量一下谁留在世间,等会儿那些土匪摸上来了,我要先交出谁去。

小家伙,你要是在子时后降生,你的命格会和你妈妈一样,将会是另一个天煞孤星的命,届时就只能看你俩谁的命硬了。

如果你现在出来,她一定会血崩而死,但你能留下自己的性命,我用刀子把你刨出来就好。”萌茗听着红袍道士和小姑娘的对话,有些不知所云,但这天煞孤星的词汇自己却非常敏感。赶紧追问:“什么是天煞孤星?有道士和我说过我是,为什么她也会是?为什么上天对我们这样不公平?”

红衣道士说:“所谓天煞孤星,就是你一生中坚毅无比,百折不挠,有很强的生命力;但任何与你有所交集的六亲眷属,都会成为你生命体验中的‘祭品’。他们会帮助你体验到一次次的人生无常和生死别离,直到你了悟到了生命的真谛。

所以具有天煞孤星命格的人,父母早逝,孤苦伶仃,爱人子女相续离去,性格刚毅,敢爱敢恨,痴心偏执但又善良多情。

你看这小姑娘,她前世自幼被父母卖给王府,之后历经种种,有了孩子不知其踪,有了爱人未婚即死,做孤魂野鬼无数岁月,经历大小劫难无数,在我藏地还当过佛母,以为自己活明白了,就领了这天煞孤星的命盘,看看自己的斤两能耐。

而你上辈子与这辈子生在不同年代,其实剧本都是一个:生而无母,只要恋爱,父亲就会意外而亡;只要受孕,丈夫就会撒手人寰;只要生育,母子只能保全一个。时代变了,可是你没能达成的剧本还是那个剧本,想不通、做不到、走不出,结果就是持续的换汤不换药的煎熬。”萌茗眼睛通红,状似疯癫,仰天长啸,黑发飞舞,质问苍天为何这样苛待自己!自己与人为善,处处在意小心,为什么要这样玩弄自己!

萌茗突然想起自己曾经叫艾萌芯,多少次反复经历那一生,可是就怎么也走不出那死局。

萌茗嘶吼了一阵,无力地瘫坐在地上,然后呢喃道:“就算我十恶不赦,为什么苍天要株连九族,一遍遍地残害我的家人呢?”红衣道士说:“你从未真正死过,那些你所谓的家人也从未有一人真的因你而死,但他们又确实在你的经历中死去活来。

你认为的死亡本身是个假象,只是你自己剧本中的剧情需要。

如果你看不破这层幻梦泡影,你就走不出自己的在意执着,更无法破了这鬼打墙般的反复。

你曾遗弃自己的孩子,但也因此成就了他与地上仙的宿命缘分。”红衣道士又看向小姑娘,“你曾被人利用,骨肉分离,但你的离开却让我的师弟有了得道成仙领悟真如的机缘。世间事就是这样有趣,每个人过不去的只是自己的心关,却不知一切起落聚散都是早有安排。”

萌茗问:“难道我们就只能当这棋子?谁规划设计了这些?

谁喜好这些就让谁来玩好了!我受够了,受够了!我再也不陪它玩这无聊的把戏了!”红衣道士摇摇头说:“看来是我没有说清楚,这一切都是你自己规划的啊!当初你觉得自己能做到,并会因此领悟良多,并誓言若不功成绝不归乡。当时的你是那么意气风发,没觉得一场小小的二十年舞台剧能有什么难度。结果我想你现在也想起来了,你陷入了自杀后的死循环。”萌茗的脸庞朦胧间露出艾萌芯的面孔,她激动不已地说:“那是绝地,四壁悬崖,爱人枯骨就在面前,你让我怎么办?在那里等死吗?活活饿死,然后喂老鼠吗?”红衣道士摇摇头说:“世间哪有什么真的绝境啊,绝境是人心之狭窄、思绪之浅薄造就出来的。看不到出路时,不是没有出路,只是你还没等到转折的时机出现就放弃了。

所谓命运,就是你要经历哪些事情是你的命,命是早就定好的,是你亲自挑选设定的人生功课;而运则是经历命之历程的过程,就好像你坐火车从省城来这小镇,你决定买火车票的那一刻,一路可见的风景就已经是定数了。火车的时速、何时经过哪一站也是定数,但车上的每个人这一路上的所见却大有不同,因为每个人在这一路上的关注各有不同,自然所获也就各有不同。

你的关注都放在了自己的爱情上,放在了没有那个男人就不能活了的执念中,于是放弃一切也要去找寻,而当看见他的枯骨时,自然一切都瞬间分崩离析。

今天此刻还不是我们展开探讨这一话题的时机,你俩到底要怎么决定?谁留在这个世上,谁放弃自己的肉身,离开这藏身的山洞?”红衣道士眼神打量着女人与小女孩。

萌茗说:“之前我遗弃了自己的孩子,只为追寻我自己的爱情,此生我想用我一切所能呵护住她,如果土匪寻到此处,我自己走出去,把他们引开。”小姑娘说:“我是为了寻你才来到此处的,你去赴死了,我自己留下来干嘛?不如我二人一起出去,各自跑向一个方向,或许反而多出一份生机胜算。”红衣道士想了想说:“也好,这也是一个办法,我怎么没想到呢?那就这么定了。或许俩人因此都能有个活路。”萌茗此时的宫缩更加猛烈了,她痛得从昏迷中清醒了过来:

眼前的红衣道士幻化成了个喇嘛,那小姑娘直接变成了个破椅子。山洞消失,天花板和四壁轮廓显像,自己在一个老旧的厨房里,明冥蹲在地上,努力地想要点燃炉灶中的各种杂物,那浓烟冒出,熏黑了他的脸。

红衣喇嘛对着蹲在地上生火的明冥说:“我有办法化解这个死局了:如果我们能闯过今夜的鬼门关,这孩子出生后,只要不认这姑娘当妈,俩人就不会诱发相互克杀的二选一难题。

然后让她俩都住在你们修道院的地下室里,或许能骗过命运的检视。”

明神父看着喇嘛,指着自己的脑袋手指画圈,浓烟呛得他鼻涕眼泪横流。

喇嘛急忙辩解说:“我不是疯了,你不懂的,在我们中国古代有个神算子要抓捕一个逃犯,那逃犯就是躲在土坑里,让天机显化成他已经入土,结果就躲过了一劫。反正现在这是我能想到的最好的法子了,你要是不服气,你来破解这双煞死局啊!”明冥扭过头,躲开黑烟说:“你们东方的所谓命运与命格,我看和我们的星座一样都是些哄骗人的把戏。一年十二个星座,每个月出生的人那么多,我上学时,班上和我一个月份的七八个人,谁和谁性格上都很不一样。心理学上从来就没能看出星座与人们确实有因果关系,都是些很大众的模棱两可的普世说辞,怎么说、说给谁都对的话术而已。那八字命盘就真的那么厉害?我看也是民间骗钱的把戏而已。”喇嘛知道一时想要和这家伙掰扯清楚命理学绝无可能,心思电转,就问:“你的生日和出生时辰是多少?”明冥说:“我知道我的出生日期,但那很可能不准确,我的出生时辰就更不可考了。我母亲生我的时候就已经死了,警察发现我还活着认为是个奇迹。我的生日是警察随手写的,我被送去医院暖箱的时候,护士把我入院时间填写在了出生栏里。”喇嘛一惊:“这么说,你也没有兄弟姐妹、父母家亲、妻子孩子,孤鸾一只!看啊,这房间里难道谁就比谁的命硬吗?

阿弥陀佛,阿弥陀佛。”

明冥问:“你们老念‘阿弥陀佛’干嘛?你们不是无神论的宗教吗?”喇嘛说:“阿弥陀是梵语,意思是无量无边的,不可限量的。

佛是智慧的开悟状态。我在感叹无尽的可能性。当然被宗教化的佛教也搞出了个弥陀佛,那是因为不懂梵语,把阿的音省略后,词义就变成了局限性的片面的佛。我念阿弥陀佛和你随口说的‘欧买噶的’是一个意思,感叹句而已。”有气无力的萌茗想让这两个男人停止斗嘴,努力地呻吟出声,表示自己已经苏醒。

喇嘛赶紧走到女人身边,帮她调整了一下体位,然后摸了一下右手的脉搏,借着火光看了看两腿间的血渍,说:“宫开六指有余,现在已经过了子时,离天亮还有五个多小时。我们要想保住她母女俩的命,当下只有一个法子:明神父你一旦点燃灶台,开始融雪煮水,就快去顶楼,昨天镇政府的人刚在那里燃放过礼花,或许还能找到些对我们此刻有用的东西,什么都好,刚才我翻找了这破厨房,显然没剩下什么能用的东西了。”

然后低头安慰萌茗说:“下面出血的情况已经止住了,羊水肯定是破了,但没有想象的那么厉害,看情况你还有些时间才真正开始生产。现在的宫缩是每二十分钟一次,预计我们还有一个多小时的时间可以做准备工作。你别怕,我在藏地学过医术,虽然这是第一次帮人接生,但大体的流程还是知道的。

不过我现在要郑重地问你:一旦出现生死攸关的时候,你是希望我们保你还是保孩子?”萌茗沉默了一会儿,然后说:“我欠人家一条命,如果有可能的话,保住这个小家伙,把她送到她爷爷奶奶那里去,地址在我租用的那个房间床头柜的抽屉里。我现在住在镇子北面的那片廉价出租屋的第三间。”喇嘛眼睛一眯,若有所思地嘀咕:“这孩子还真不是他的,那他这样在意倒也难得,不过姑娘你可有苦头吃了,自我牺牲的精神是好的,可惜你还是太当真了。”喇嘛凝视着女孩说:“我有一秘法,可以有五成概率保你大小平安,不过行此秘法有个代价,那就是你和这未出生的孩子都要拿出所剩阳寿的一半来换!你还有50年阳寿,这孩子的阳寿有70年,如果你俩都同意的话,我可做法,让你从今晚算起再活25年,而你这孩子会在她35岁时病逝。你看如何?”一旁烧火的明冥一个健步起身把喇嘛拉到了一边,小声地说:

“你这个邪僧,怎么这样多的鬼花活,你这样做,不论成败与否,她岂不要余生都背负上窃取孩子生命的心理包袱!你这哪里是救人,简直是害人啊!”喇嘛小声地说:“我这是为她好,她要是抱着必死的决心,那一会儿根本就没有和我们配合保住小命的意愿。如果她刚才说保住她的命、放弃孩子,我会劝她把自己的一半命给孩子的。你们天主教对生命的奥秘可以说是屁嘛不懂,你学的那些心理学对活人有用,但对灵魂就助益不大了。

你要知道,她的起心动念决定了她后续的生命历程,你为她的舍己为人而感动,在我看来她就是个白痴。那死去的孩子她爸本就是剧情需要,而那所谓的老夫妻一旦抱走了这个天煞孤星的孙女,就会在几年里相续殒命,好让这个孩子能完成她的人生体验。这孩子还是会最后回到你的修道院来。你要知道剧情人物们是会无条件地为主线人物创造所需助缘的。”明冥好像不认识喇嘛一样,在昏暗的房间里,使劲看着喇嘛的双眼,低声问:“你到底在说什么啊!你是不是太自负了,她和那个未降生的孩子是主线人物,你我与世人都是她人生一梦的背景人物吗?你这是什么逻辑与想法啊!主啊,请你宽恕他的邪念与无知。”喇嘛被气笑了,说:“我们此刻确实都在她的一念无明中,而她也就是她这个世界里真正的主线人物,但你我和这将要出生、为她后续带来无尽苦难的孩子,却不是剧情人物,其它的一切才是。不对,还有那个少年与博士,是有灵魂的存在。”明冥此刻真觉得这个喇嘛脑子是有问题的,要不然就是他的宗教认知是有问题的:硕大的一个世界,只有五个人有灵魂吗?难道整个小镇、全国乃至世界都是布景、人们都是虚幻?

那我每天布道在干嘛呢?自己逗自己玩吗?

明冥不觉得此时是和喇嘛掰扯这些问题的时候,看炉火已经燃烧,大锅里的雪块也开始融化,就说自己先去顶楼看看有什么可用的东西没,摇摇头走出了房间。