古木湖畔遇白鸽,智者妙语七重楼,若想得见三花聚,需平张弛聚散心。

智者说明:“七重考验分别是:开放与矜持、积累与付出、行动与静观、自爱与博爱、美言与缄默、无视与全视、个体与群体。当你掌握并通过了这七重考验,你就能看见那‘三花并蒂莲’在你头顶盛开。不过想要拿到它,你最后还需击败看护它的巨魔。”并解释了多看少说与自我认知和全局观见的差距。

女人最后问:“要如何才能击败看守圣花的巨魔?”智者微笑说:“到时候自会有适当的引领降临,你先达成前边这七项考验再问不迟。”女人望向四周,问:“我要去哪里领受与达成这些考验呢?

谁来做裁判?我又怎知自己达成了必须的要求呢?作为一项挑战,我要向谁证明自己的成就呢?”智者微笑说:“你哪里也不用去,就在此处闭上眼睛,你会投身入各种经历中去,依次经受不同领域面向的魔考。你达成了一项挑战、确切地掌握了一种能力后,就会自动触发下一层考验,如此递进。如果你失败了也不用气馁,你有无限的时间与机会重复先前的课题。不过每次都要从第一关重新开始。

那些你已经熟练掌握了的能力,会让你在再一次经历那考验时很顺利地通过它,就好像水到渠成般自然地让你感觉不到那是阻碍;而当你感到阻力、感到困难、觉得辛苦时,就是你当前尚且无法逾越的自我缺陷之所在。你需要认真对待你应对不来的问题,可以尝试各种不同的方式去解决它,但不可逃避问题——搁置问题只会让其反复出现。当然有时等待更好的时机化解此刻无法化解的问题,也是一种解决问题的技巧。

逃避与等待时机两者看似在行为上都是躺平与脱离是非旋涡,但在初心信念上是大有不同的。这点你需要注意。”女人致谢,然后问:“请问您如何称呼?你可知我的真名?我在找寻我的本名。”

智者说:“你叫我‘明’就可以,而你的名就是‘名’。‘夕’‘口’为‘名’,本意是窗中月色。月光照进窗囗,幽室通明。其实‘明’字最早和‘名’本是一字的。所以‘名’字即‘明’字。

你还有个孪生姐妹,叫‘冥’。冥者,十六日而月始亏幽也。

是你的另一面。此刻她位于幽地,被情所困,浑然忘我,不见天日之光。日后你会有机会见到她的。”

女人瞪大眼睛看向智者说:“你就是‘明’?我在幻梦里见过你一面,不过那时你是另一个形象。先前在我脑海中一路引领我的就是你吗?”智者说:“我就是明,与你同根同源。你所见我的形象,每次都不会相同,因为我的形象是由你的认知定义显化出来的。

我可以是老者、青年、少年、小孩,或动物甚至植物,可以是人或非人,是神或是魔,是僧或是道,是你的父亲、丈夫、儿子、情人,我的形象、身份、着装、样貌、装饰物,都依据你的念想化生显像。

所以这个我是我,非我;你过往所见之我、所听闻之我是我,非我;我此刻不在此处,也不在彼处,可我当然确实既在此处是你所见、又在彼处非你所见。我是我,也是你;同时我非我,我也非你。我知道这些话,在今日你还全然听不懂,但却又都是实话。从这一刻开始,你要经历与挑战的主题将会是不确定性中的似是而非。过往那些做人时你在人世间养成的确定性理念与认知架构、肯定或否定的明确性答案和唯一标准答案,在未来都不再适用,甚至会成为你继续发展的阻碍。

我希望你能慢慢地明白,在多元多维的同时性中,任何确定的答案都存在自限性,并因此在大多数时候会在不全然中诱发认知的扭曲。我想你听说过盲人摸象的故事,管中窥豹带来的结果,往往造成世人眼见为实时的认知扭曲。在短暂且匀速线性的人世舞台剧中,你积累的认知并不适合高维时空体系内的道。这就是你当前要完成的课业。”女人看着智者,她很努力地想听明白这些绕口令,但自己确实感到他的话很费解。自己只想知道他和自己的关系、他是不是那个“明”、自己到底要做到怎样才算过关达标,没想到他说了这一大堆“废话”。于是女人有点儿气恼地问:“如果你说人世间的道理到了此处已经全然无用,那干嘛还让我在人世间经历这许多苦难挫折呢?”

智者说:“在所有的同时性中,每一个独立面向都具有自身的独特性,每一种可能都蕴含着全然中不可或缺的认知启迪。

你透过所有角色所有可能走过所有经历,让一切如果在你的回忆中都可被察觉比对。这样的一次次体验,每一次每一场都是问题重重的。但从宏观上看,你现在再回忆所有你经历过的历经,是否发现自己具备了对这一意识领域的无漏认知呢?

这就是入世历经角色的意义所在。日后你还会历经各种角色,并因此遍尝心酸甜苦。在颠来倒去间,我希望你偶尔能想起我今天的这番话语。世间的道理只是一域一地一时的道理,它是道理,但却不是无常中的道理,更不是全然中的大道。

世间的道理只适合一时一世一地,其可重复性可验证性都基于伪装层中为剧情提供的稳定性契机。

任何你们所熟悉的常量,不管是时间的流速或流向、密度或阻力、温度或质地、距离和曲度,都是随时可在后台给出、即刻修正调整的;而任何一个微小参数的调整,都可以让你认为的常识变得面目全非。”女人更加疑惑:“如果一切的一切,都失去了衡量的标准,那你让我怎么达成你所谓的挑战?如何算定我的成功与失败呢?谁来做出这一评断呢?又依据什么呢?”智者说:“没有一个人为或神设定的标准或戒律需要被尊崇成信条,没有哪个标准可以来衡量是非的对错好坏。任何时候,初心不能评断其好坏,过程也不能论断其优劣,结果还是不能断论其是非。没有谁有资格有能力去评价他人,甚至连自己也很难真切地了知自己。

不过倒有一条我的经验可以分享给你,或许对你能有帮助。”“愿闻其详。”女人眼睛睁大放光,仔细看着智者。

智者说:“俯仰无愧天地,往来了无憾事,遵循良知为人,莫责他人短长。”“就这么简单?”女人疑惑地看着智者。

“不简单了,很不简单了。能做到这四点,已是大修行了。”“俯仰无愧天地,往来了无憾事,遵循良知为人,莫责他人短长。”女人重复了一遍,默默记下。

智者说:“如果你准备好了,请盘坐好,闭上眼睛,我会送你去第一重考验之地。”女人深呼吸,肃穆,盘坐,慢慢闭上眼睛,耳中听着古木湖畔的水花拍岸。

然后她感觉自己掉入了一个万花筒般的炫彩隧道,一梦接着一梦,自己从一个场景步入另一个场景,从一个人物身份切换成另一个身份,做过男人也做过女人,有时很早就夭折了,有时活得百岁高龄,有过不同的伴侣、孩子、家人、朋友,它们不断变化着名字与形象,走入自己的视野又步出自己的生活,或欢喜或争执,或帮助过自己或伤害过自己。

很多时候,自己都只是当前场景中的“自我”跟随着自己内心中的念头做出近乎本能、符合自己认知理念的互动行为。

很多时候,场景与场景间没有必要的过渡,自己就好像是瞬移过去的,很多时候故事就那样突然开始又戛然而止,没有前因的铺陈更没后续的回响,但自己好像对此并不奇怪,只是如此一路如实地在经历,好像一个刀客,凭借着直觉出招,甚至不用看清对手的套路。

她历经了多情浪子与千金小姐的爱,也尝试过风尘女与痴情书生的情。她负过也被负过,他浪过也厌恶过床笫之嬉戏。

她做过自幼守寡一生的好女人,也做过九个孩子的妈。直到她终于明白了情爱的本真并非肉体上的忠贞与欢愉,而是在心灵的共鸣后彼此相伴到各自互道珍重、天各一方却还是朋友。

之后她不再全身心地只为男欢女爱而活,身边的同性异性来来去去随缘聚散。她开始专注于做事情,成为过大财主,有过大商号,甚至还做过女皇帝,可是不管自己累积了多少钱财名望地位,自己总是觉得好像一无所有,金山银海冠绝六宫一统天下,之后呢?

长夜无眠空寂寥,百年回首一场空。

我都干了什么?又为什么呢?一步步回想起来,好像当初卷入那旋涡后就不再是自己了,一步步只能如此,往往别无选择。

真的别无选择吗?散尽家财救助天下,舍粥赈灾普济苍生,减税邦睦休养民生,回首看不过是一年之幸、十载荣光、百年盛世,之后那些被自己救助过的人都化为白骨齑粉,一切如故。

她痛定思痛,化身文豪诗人,振臂高呼为民请命,唤醒人心著书立说,可惜识字者多可领命者少,世人关注权谋之术、诡诈之道、发财之路、成名之例。

她又做神尼、做圣僧、做天师、当神父,弘法讲经劝世人明心见性,可不到百年,子弟们分崩离析相互仇视,各持己见山头林立,争名夺利各自为尊。

她看着世间人们犹如暴雨前夜的蚂蚁,相互撕咬彼此攻伐,来回搬运那可怜的财富,每日就为生养众多而忙碌。她不再劝架,也不干预它们间的拼杀,只是静静地看着。

她想:千年前是如此,百年前是如此,百年千年后,还是如此。虽然眼前的蚁群已经尸身遍地,但好像却不因此见其就少了绝了。这或许就是自然吧,这就是它们自己的道,残酷但有效地维持着当有当是的平衡:蚁群间的平衡、蚁群与周围物种的平衡、区域内的小平衡和大局中的宏观平衡。她发现之前自己的好心干预和挽救好像很多余,甚至有些愚蠢、有些自以为是的造作。

难道是我因活得太久而变得孤寡冷漠了?好像很难再交到道可共鸣知心的朋友。世人所关心在意的事、所谈论的话题,就好像三岁稚童争夺玩具时的哭闹,就好像豆蔻少女怀春时的梦语——谁的衣裙脂粉好坏,谁的男人女子是非,谁又拿起了金刀号令诸侯,谁又掉了脑袋曝尸荒野……她看着人们犹如蚊蝇般嗡嗡飞旋聚散往来,有一种很不真实的感觉,仿佛这只是一场无法醒来的梦,而自己隔着一层纱窗在看着日升月落、春去秋来。

她办了一座不大的私塾,不要钱,也没有门院,天为棚顶地做席,随缘说着自己领悟到的道理,给想听的人听。她也不问来听的人是谁,也不问那些人日后的名头成就,只是随缘说法,解惑济危。

有人赞她、捧她、传扬她,有人谤她、毁她、攻击她,她却总是淡淡地一笑,说:“还都是小孩子,长大些就都懂事了,会懂事的。每个人都需要自己成长的过程,并经历这些过程。

谁没稚嫩年轻过呢。”

每每回想起自己刚开始办学时,曾经如此用心在意,恨不得每一个子弟都能踩在自己的肩膀上出人头地,成就明觉大道。

那时的自己每一生都活得很短暂忙碌,可到头来各自有命,自己替谁都不能代笔个人的课业答卷。从此她很少指正他人的不是,不会要求谁去怎么做。

她不是看不到或看不懂这世上种种台前幕后的猫腻,只是她明白与懂得了,尊重全然中各种可能性按其自身的规律呈现出当下之所是。她变得很“冷”,对自己、对家人、对他人;

但她又很暖,从来都是无条件无住相地在帮助任何一个求助者,而且是不求回报、不在意是否感恩。她变成了空气、日光、风雨般的临在,好像确实有,而且作用非凡;可好像又不被谁注意到,就本该如此才自然正常。

她成为了其所在世界中的一部分,但又好像远远地看着那个世界。世间的多重过往与未来同时在她的眼前展开,而她同时存在于所有的世界中,却做着全然相同的事。这感觉很奇特,就好像所有的界面都各自有自己的切面,可所有切面都共同聚焦在同一个焦点上。

此刻的女人,她不是谁,又是谁;她不在这个世间,又行走在这个世间;她不干预他人的人生,又引领着群体意识方向;

她是自己,好像又从来都不是这个所谓的自己。

她突然回想起很久很久以前一个智者的绕口令,然后她突然好像想起了更多,甚至懂了什么。她凝视着玻璃上自己的倒影,那倒影的虚相与窗外的世界完美地嵌合在一起。她一时有些恍惚,不知是那窗外的自己在看向屋里,还是屋里的自己在瞧向窗外。

她知道那街上往来的路人、屋里奔跑的小孩、厨房里烧菜的男人,都是自己经历中的一部分。随着自己的躯体开始逐渐恢复知觉,她知道这场梦快要醒了,她不知道当自己醒来时,这窗外的世界与路人、屋内的丈夫与孩子是会泡影般消失,还是继续活在自己的回想中。或许自己再闭眼时,他们还都定格在自己睁眼的那一刻,然后这世界的时间又开始流淌,就好像什么都没发生过一样。

或许当我醒来,这梦中的我,还继续站在窗边,凝视着街道,然后纳闷自己怎么忘我地恍惚了,现在想的心事只变成了茶余饭后的笑谈、一个“疯”女人不切实际的神经质意撰……

“你醒了,比我预想的要快很多呢。”智者还在刚才的位置上,看着女人说。

女人皱眉看着智者——他手里拿着一朵三花并蒂莲,然后问:

“我这一梦感觉过了许多世,你在这里等了多久?我已经过关了吗?这就是我的奖励吗?”智者说:“是的,你确实达成了所有七项要求,获得了当有的自我平衡与认知平衡。此刻我手中的就是你唤醒母狮莎布的三花并蒂莲,但我还不能给你。你要完成最后一项自我挑战,才能有资格得到它。”女人小心地问:“你是说让我去击败看守它的巨魔吗?那巨魔在哪里?我又要如何才能击败它呢?”智者说:“不急。

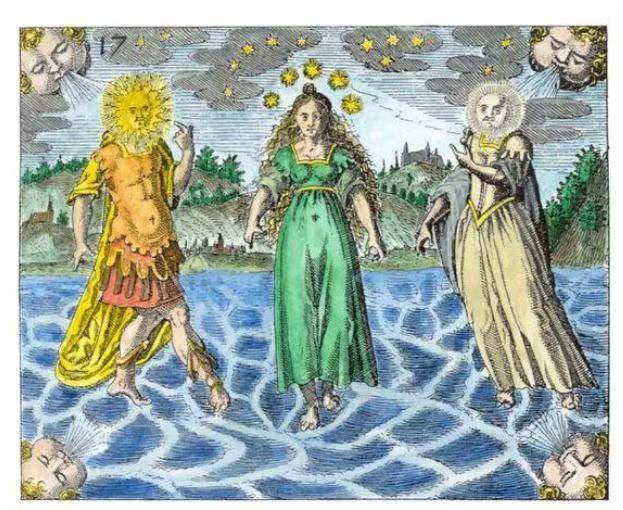

你看这三花并蒂莲,三花各有一色,红色的象征着炙热的太阳,白色的则是皎洁的月色,中间这朵七彩之花,又名众星之花或信仰之花,它支撑着整个主干,是左右两花的乳娘,是永恒不朽的桥梁,是贯穿天地的纽带。

这三花并蒂莲十分罕见,因为太阳花晨起含苞,正午怒放,傍晚凋零;而月亮花暮色时聚型,午夜绽放,晨光前凋谢。

如此交替,很少并存。只有中间这朵信念之花七彩聚齐时,才能得见日月双花、左右并蒂、三花绽放的奇观。

要想击败那守护圣花的巨魔,你需要先想明白这个谜语。不然你真的毫无胜算。”