前情摘要:

赛斯: 人类的确具有可谓无限的潜能,角色我只掠过了实相和经历的最表面。

角色我的职责是利用肉体与其内外的环境进行互动。这不是神魂与生俱来的品性。角色我必然地必须关注于肉身的实相范围之内。尽管如此,它完全具有比人们允许它感受的更多的感受才能。

但很明显的是,你们被当代的认知所束缚,是迷信限制了自我的潜力, 让人恐惧超能力,愚昧地认为那不科学、不唯物、不被神父认可,因 此,在一定程度上,在你们的集体实相中,限制了它在物质宇宙内的有效性。

在许多情况下,角色我本身不能直接经历一定的直觉和心理经历,但能够觉知到那些意识信息,在脑海中闪过那念头与画面。当角色我被训练得过于僵化时,它强制自我只在意理性逻辑思维,限制对其它平行实相的觉知能力。结果就是,自我将不理睬接受直觉的信息流,只因为直觉给出的建议与预见,不符合角色我当前所见的实相框架与所学过的理论知识。

角色我自认为的责任就是面对当前对生存构成威胁的未知。因此它常发起毫无必要的战斗,好凸显出自身存在感与价值感。

内我想把对直觉的理解,带到角色我可解释的那一点上。因此希望在梦里展现给角色我看某些经历。角色我本身并不具备主动积极探究非本位面实相的才能。如果能把角色我训练得足够通透、开放、机敏、聪慧,那么,它是可以直接接受来自潜意识、以及全我宏意识更广大视域知识与觉知的。

角色我,通常觉得必须脚踏实地地活着,它畏惧脱离熟悉且可控的伪装层基本原理,不愿让自身裸露在一个不熟悉的环境中,而那环境又超出了“正常”肉体生存的伪装实相之基本特性。角色我不相信梦中的经历,更不知那对人格的整体平衡至关重要。

角色我只关心肉体实相,这一信念坚若磐石,它从中实现其才能、能量、地位和生存的理由。这种情况提供了必要的平衡和必要的控制,并在它必须生存的环境中导致了坚定的锚地。

你之所以必须要能够回想起梦境的主要理由是因为,那是人格所能为你展现出的最没有扭曲的意识信息,而且那些信息往往对自身神魂与全我发展至关重要。

对于梦的记忆,角色我看不到任何理由,并会在一般原则上试图抑制它们被关注与想起。然而,再说一遍,角色我通过这极佳的平衡以及这精细的控制,将会接受来源于梦境状态的知识,就像一个人可能会收到一封来自遥远土地的信,那文字与语法或许你很陌生,寄信人也神秘未知,或者这信息会把你吓到。但信中的内容往往极具价值。

记梦的练习,让梦中的体验与信息可被你带给自我。而解梦的练习,可让你尝试着了解那些匪夷所思的“域外实相”。解梦是门大学问,让角色我能够理解人格在表达什么不是件容易的事,因为两者的表达方式全然不同,想要能够理解梦里展现出的资源,以至于为了自身的利益可以巧妙地利用这些资源,需要长期的反复练习。以各种视角确定梦境的表达方式,直到你非常好地了解了它的语言习惯。

我想为你提供更多的资料,以便进一步填充涉及梦境实相课程的轮廓。我们将对梦境世界所涉及的特点,并尝试着把它隔离出来,作为一个单独的实相,只是为了检验的目的,进行一般性的研究。然后,我们将它联系到肉体实相,利用类似和不同点来仔细考虑。当你透过对梦的觉知与理解,了解到了梦是如何被人格与全我编导显化时,你也就可以更多地了解其平行实相、这角色的人生是如何被内在电子层编辑显化出来的了。因为生成两者的都是同一电子矩阵体系。

理解了这些后,我们将可以理解人格是如何进入到角色所谓的清醒和所谓的睡眠之间的。你会发现这些清醒或睡眠中的经历不仅反映了人格的初心目的,也体现出了它的最终目标,这些关键信息有时会在梦中通过做梦的形式展现给角色我看。

一般地,人们都从负面角度来考虑梦境状态,并且会不适宜地与清醒的实相进行比较。无知的人们过度强调清醒状态下的知见,而对梦境状态下的启迪心不在焉。

然而,我们真的必须要对这些在梦境环境中展示出来的意识面向、以及在肉体环境中缺席的意识方面进行考虑。对人类人格的研究,要是不考虑梦境实相,不知其重要性,就不可能真的、彻底的了知真相。

我们最终会讨论如何在睡眠时,在人格的帮助下,实现有意识的种种目标方法。我希望所有这些资料将会得到你们自己所进行的具体实验支持。

人们在睡眠当中花费数个小时,一个人的半生都在睡梦中度过,而你们对自己一半的生命经历几乎无知,多么遗憾啊。你们真的并没有意识到,人格在其间是有多辛苦地在工作着,可惜角色我对此浑然不知。

我们希望把这一点搞清楚。我们希望让你自己了解在行为当中的你自己。

我们这个阶段的努力会令你在其范围内颠覆你们很多故有的认知,打破你们因宗教与所谓科学造就的迷信和无知。

再说一遍,你不会后悔在睡眠中度过的时间,因为你将会发现它们是如何富有成效,你将会意识到它们是如何把你全部的经历编织组成了挂毯。就像我以前说过的那样,我们也会面对在梦境环境中出现的空间、时间、距离的性质。并且我们在这方面的一些实验将会非常具有启发性。

角色我它能够从梦给予它的信息中获益,甚至角色我的影子会在适当的时候被人格牵引着,穿越“陌生的土地”,在某个小地方感觉到“家”的温暖。

第182节 闲聊:文明的人类不应该互相杀戮

1965年8月28日 晚上10:30 星期六 计划外

(今晚原本没有课。晚上8:30左右,比尔和蓓·加拉格夫妇突然造访。我们四人决定试着像1965年8月20日晚上那样坐坐。那次赛斯没有发言。我的记录显示珍与一位自称加拉格的女性存有进行了对话。不过,比尔和蓓对这个灵体提供的细节并不怎么熟悉。事后,我们得出结论,尽管确实发生了某种情况,但信息可能被扭曲混淆了。

一开始我们四人手拉手坐在小茶几旁。珍开始说话,询问是否有人在场。我犹豫着要不要发言,因为在之前一次尝试这个程序时,我无意中把赛斯带了进来。见第129节,朱迪和李·赖特见证。

这次是珍把赛斯带进来的。我们围在茶几旁大概有五六分钟的时间,赛斯来了。我们松开了紧握的手,放松地进行了非正式的交流,一直持续到凌晨。

珍开始说话大约十分钟后,睁开了眼睛,在此后的大部分时间里保持着睁开。她抽烟,看着我们。她的眼睛很黑,没有亮点。我们都没有看到任何特征变化的迹象,赛斯也没有告诉我们要注意这种变化。赛斯的态度非常活跃,声音有些大但并不真的很响。

以下是我在课程结束后立即根据记忆重建的内容。珍修改了一些她记得的细节。这节课主要是蓓和比尔在发言。他们现在正在阅读早期课资料,因此,为了助益他们,我们讨论的内容是对这些资料的一种相当浓缩的回顾。

赛斯不时询问我们是否有问题。

这节课的大部分内容都是在回顾,关于物质构造的资料被复习了一遍。赛斯谈了很多关于所有生物如何合作维护我们的宇宙的内容,以及文明人类的杀戮是多么的错误。他用了很长的篇幅来论述这个问题。我相信是比尔在开始前说的一句关于动物的话导致了这一结果。

有些零碎的新信息。其中一个大意是,虽然赛斯与珍和我的接触是他在我们这个位面的第一次教育冒险[这是他在许多节课之前告诉我们的],但他也在与其他位面的其他团体接触。那些团体并不是我们所说的物质的团体。赛斯说,那些团体也有他们的问题,就像我们有我们的问题一样。然而,他们没有杀戮和战争。)

很多人对自己神魂可扮演的角色认知相当局限,其实绝大多数人在经历本层面的人类身份前,有过更简单的生命体验,这类生命体验可以是较为短暂与低等的生命形式,也可以发生在非地球这一副本的其它舞台剧中,在那些生存方式简单、社会冲突不那么激烈、人际关系相对单纯的其它所谓星际文明中。这些星际文明可与我们这一伪装层处于同一物理宇宙中,也可以处于其它平行宇宙里,甚至可以位于本地球的其它时间带上,比如所谓的远古或未来。

神魂选中与渴望扮演的角色,无需按照地球时间线依次展开。在同时性中,所谓的过往、当下与未来都同时存在着,并具有多重平行实相,而且每一版实相还在不断被更替演绎出更多不同的真实版本。每一版实相都是真的,都发生过,它们同时被上传与收藏在电子矩阵的云端信息库中。

矩阵信息库中的各种不同文明与角色剧,就好像是制式课本,让一代代成长过程中的存在去一次次观摩体验它们。意识体们翻阅选定与自己匹配的课业,然后投身其中亲身经历一番,成为记忆并萃取出领悟。

当某历史剧被神魂选中,再次展开成伪装外在实相时,它有着既定的故事脉络走向和大时代背景,但那并非是死板的单一线性故事展开。在神魂的主导下,角色有能力也有权力利用不同的人生选择,书写出全新的人物故事走向。这些不同的人生线路,有些已经在过往被某位存在演绎过,有些则填补了矩阵中某一可能性的空白。当然如果角色一生都只沉浸在自己的角色我中,神魂始终就只是被架空旁观,那角色的一生将严格地按照剧本中原有的路径,被再次播放一遍,与同时代的其它背景人物没有实质的区别。

不管如何,在你的梦世界里,那百亿生灵始终只有你与和你配戏的那一组神魂们是相对真实的存在,其它都只是背景资料中被反复利用的投影。不过即使这样,其实在这梦世界里,连你与这一组利用套叠技术同屏的其它玩家也都还是被伪装层虚拟出来的投射。

非玩家角色 (Non-player character)

非玩家角色或称非操控角色,是指角色扮演游戏中非玩家控制的角色。NPC是游戏背景中,非主角的陪衬人物。玩家借由它们与游戏互动。在桌上角色扮演游戏里,NPC是由游戏主持者操纵;而在电脑角色扮演游戏里,则是由程序默认的剧本来决定NPC的反应,由游戏的人工智能做出控制。部分NPC有时可变成可操控角色。

这一城一镇之人,只有你和与你组队的角色是“真”的。可是你们几个行走在这电子矩阵构建投射出的伪装物理实相中的伪装载具我,真的是真的吗?没有这角色我的伪装载具,你无法显化在这伪装层中;没有外在伪装感官或手脚,你无法与伪装层形成有效交互。

在这被电子矩阵伪装出的天地里,你无法利用角色的伪装感官或此天地中的伪装机械,看到或观测到伪装层外的真实,更无法觉知到,其它组队玩家它们所见的平行世界。你确实和其它玩家同时存在于同一个伪装层中、在同一个世界里、被同一个时间线与故事线牵引,但你们每一个参与者,其实都又各自只在自己的天地间,只不过这些相互平行的各自天地,被套叠在了同一个群体实相里,让每个参与者仿佛彼此真实地存在于同一片时空中,彼此相邻。

你的世界里只有你,你的世界中又确实还有其它的非自我显化,这并不矛盾,因为在多维实相中,没有什么是非黑即白的绝对。当你说什么是什么的时候就错了,当你说什么不是什么的时候也错了,当说这是错的时还是错的。因为万事无绝对。什么都好像,大概,多半是这样的,一切都只是概率比上的相对而说。

(上课期间发生了一个新的物理效应:蜡烛立在离我们约三英尺远的靠墙的桌子上。因为当晚风很大,所有的窗户都关着,只留了厨房的一扇窗户。蜡烛燃烧的火焰很低,大概只有四分之一英寸高。赛斯在谈到物理效应时说,在鲁柏的帮助下,他也许可以把我们今晚围坐的小茶几悬浮起来,但是鲁柏还需要进一步提高他的能力。突然,蜡烛的火苗明显地蹿了起来,至少是之前的两倍高。亮度的增加非常明显。赛斯接着说,是他让火焰变大的。火焰持续亮了几分钟,然后熄灭了。我们无从得知是否是风吹的;厨房的窗户离我们大概有15英尺远的拐角处。赛斯接着说,蜡烛的火焰不会再次升高了,因为鲁柏现在已经警觉到了这种影响,并且一直观察它。)

(赛斯说,我对花粉季节的大风天特别敏感[我自己对此很清楚],这源于我三岁左右和父母去加利福尼亚旅行时发生的一件事。[大约是1922年。]在密西西比河以西的某个草原上的一个刮风的日子,我和父母站在山坡上。父母大声争吵。父亲扬言要离开母亲、弟弟和我。父亲有花粉症。我以前也得过,但这次事件之后,我每年都得花粉症。当我说父亲已经摆脱了花粉症时,赛斯说他把它传给了我。说这是家族中常见的疾病传播。赛斯接着说,我是出于恐惧而与父亲产生了共鸣,因为他威胁要离开我,所以他一定是无所不能的;既然我父亲得了花粉症,我错误地认为患上花粉症是力量的象征。)

多数人对遗传性疾病的认知是很肤浅的,单纯地认为那是祖代基因缺陷在子代中的复制传承。其实遗传性疾病并不是如此简单,大体上遗传性疾病可以分为:基因缺陷遗传、家族饮食习惯偏好导致的特定疾病、家族中认知习惯导致的特定疾病、家族中品性习惯导致的特定疾病、无意识间模仿家庭内长辈而获得的疾病等。

在前边的课程中我们说过,身体分为多个层面,每个层面中都有可能因过激的偏性形成载具身心灵某一层面的紊乱,进而成为某一种疾病。

比如父母都暴食酗酒;带孩子长大的长辈口重,食物放盐与调料很多;总想让孩子多吃些,吃饱了还加零食水果奶茶等高糖高脂零嘴。不良的作息习惯与言行交流方式,压迫性地使用长辈的权威力量,让孩子在畏惧中“乖乖”的。扭曲的宗教认知和伪科学理念也是残害子代健康的利器,这些理念认知被早早灌输给孩子,成为其日后患病的基石。

有些孩子为了能获得大人更多的关注,下意识地会选择反复地生病。尤其是在多子女的家庭或父母关系恶劣、经常争执的家庭里。孩子会认为自己只要患病,且病得够重,家庭内部冲突就会得到缓解,对自己苛责的父母也会减少对自己的压力。

很多经年累月无法治愈的慢性病,都有明确的某一种心理扭曲作为持续显化这一疾病的诱因与能量基础。在角色上可被持续显化出的疾病,都需要一个持续的诱因支撑,或持续地对这一诱因有所接触,或自我对自己是这一疾病的受害者深信不疑。

就好像赛斯说胃溃疡的比尔一样,“你把自己当病人,同时你把疾病当成了自己的一部分”。每次吃药看病都在完成自我暗示,不断强化我有病的负面信念。要知道下一个片刻点中显化出的这一角色载具与上一秒已经不是同一个,而维持其表象连续性的是自我持续相同的理念认知。转识即可转念,转念就能转运。每一个片刻点都可以成为全然不同的自己。但多数人理念上、认知上的转变不能一蹴而就,只能走渐悟的道路,逐步地变革自己的故有信念。

(赛斯谈到了使用星光投射的西藏僧侣们,他们严格遵循着宗教,而农民们却过着悲惨的日常生活,大部分人都看不到希望。这是不对的。他说,僧侣们使用的是我们每个人都有的灵性能量,但他们并没有将其用于任何伟大的目的,这是很肤浅的。)

人格所化生的神魂进入角色我,其目的其实很单纯,那就是透过经历人生而获得种种经验与知见的圆融成熟。入世后却选择遁世的角色,并不是在温养神魂,那只是一种对等体验的展开,成为一种人生经验。

赛斯曾做过上古的祭司、公元前后的居士或修道士,还当过教皇,但它清楚地知道,那些经历并不能给它的神魂带来直接的裨益,只不过是对某一种可能性如果的经历与探究。其实在中间层或滞留层中最迷茫的就是那些宗教人士们了。信了一辈子,死后蒙了,怎么全然和自己信仰过的那些说辞不一样呢?其实宗教在发展的过程中,为了各种自身利益早已把先圣的原教旨扭曲得不成样子。

所以赛斯在开始和珍接触时说,你有过基督教学校的经历但没有沾染上宗教的影响,是我们相互可合作的重要基础。

(蓓询问赛斯她最近做的一个梦,梦中她在不同的角落看到了一些数字。赛斯说这些数字是4和2;4代表四月,2代表这个月的那一天。但他没有说这意味着什么。

比尔的母亲和珍的母亲一样,也患有关节炎,这个人格非常好斗,很有男子气概,她患上关节炎是为了失去行动能力,从而避免伤害比尔的父亲和孩子们。她感到越来越愤怒和具有攻击性,无法控制。赛斯说,联想在这里起了作用,珍能感知到这些信息是因为她自己的母亲也有关节炎。比尔的母亲非常喜欢花。)

在临床上有一类疾病,包括皮肤或呼吸道过敏、甲状腺炎(桥本症)、类风湿性关节炎、全身肌肉僵痛等,这类疾病都是因自体抗体反过来攻击自己造成的无菌性炎症。是身体过激反应的不同显像。老医生说就是人活得拧巴了,身子也就跟着拧巴起来了。僵直、肿胀、疼痛、拘紧是主要症状。这类患者都有比较明显的攻击性人格,只不过分为对外指责与自责两种,或者混合兼有。

这类患者是非分明,爱较真且好管事,黑白分明间很有主见。好为人师又总说不到点上,学问不大脾气不小。每每很容易把自己气得全身抖,为国际政治、为城邦党派之争、为明星八卦互撕、为家常里短、为单位里的鸡毛蒜皮、为家庭里的日常琐碎。对什么都很有“意见”、什么都渴望发表意见,然后对他人不听自己的或自己不能有效地左右这个世界都很嗔恨。强势、无能又无知,好争辩喜做主。

(赛斯说,比尔的母亲对数字之间的关系和蓝色非常着迷。课程结束后,比尔透露他的母亲曾是一名会计,这是我和珍之前不知道的。蓓回忆说,比尔的母亲下葬时穿着一条蓝色的裙子,这让比尔的父亲非常不安;比尔母亲的衣橱里有很多蓝色的裙子。

比尔说他和父亲到一起就会争吵。赛斯告诉比尔,他潜意识里把母亲的病归咎于父亲。另外,比尔小时候曾无意中听见父母做爱时母亲的叫声,他认为父亲伤害了母亲。后来,当他母亲生病时,比尔下意识地把她的病和这件事联系起来,并把母亲的病归咎于他父亲。)

人格所演绎的角色是一个复合体,其可具有意识行为的包括:头脑我、心智我(角色我)、内我(神魂)、演绎内我的意识体(人格)。此外还受载具的激素波动与身体内外的微生物群落影响自身的情绪状态与欲求方向。如果角色我不能对自己的情绪与欲望有效地把控,那角色我很可能会沦为体内激素与菌群寄生物的奴隶;但要是角色我太过偏重理性与逻辑,就会不听身体的诉求,架空内在神魂的劝导,让头脑我全然当家做主。

除了理性与感性的极端之外,还有一种看似很寻常但其实也很麻烦的意识状态,那就是随心所欲。这样的人既不感性也不理性,冲动但也严谨,有着完善的逻辑思维能力,但行为中充斥着被自我心理前意识诉求所左右的痕迹。

前意识不是潜意识,潜意识可沟通神魂内我,而前意识则与自己不记得但确实在影响着自己的过往记忆相关,这记忆仅限于此生。比如你莫名地会讨厌某人,很可能他的味道或特质与你童年时遭遇过的某一记忆相互近似。或者你很想买下一款裙子,只因它曾被自己喜欢的某女主穿过,或在广告你看过,只是这记忆早就在逻辑层中遗忘了。

这类行为看似毫无逻辑可言,但也不是感情用事,更不是内在神魂的建议。许多社会问题与个人的行为其实都与前意识有关,这前意识就是角色我藏身之所,它与在潜意识中的神魂我相互可以合作,但经常并不对付。因为对于角色我来说,这个肉身是它的唯一;而对于神魂我来说,这个角色只不过是其万千经历中的某一个。

角色我不愿承认自己不过是人格在舞台剧中的衍生品和临时驾驶员,毕竟它看自己远比那些莽夫悍妇更睿智,比书呆子认死理的更灵光。很多人透过宗教认识到了自己的角色我,误以为它就是自己的内在神魂,然后相当重视,甚至设法它的永生不死,不断转世。

所以古圣先贤告诉我们,人有三魂:内在神魂是天魂,生时降入,死时归天。又名主魂、元神、胎光、灵魂。之后是角色我的人魂,又名爽灵、觉魂、阳神、命魂。最后就是头脑我的这个物理我,名地魂、幽精、生魂、阴魂神、精魂。

受到惊吓刺激时掉魂的一般是天魂,它不想体验过度的感官刺激,有危险时会主动从身体里撤出旁观,避免形成恐怖记忆阴影。就好像女孩子看恐怖片时喜欢在紧张时蒙住眼睛一样。有些灵魂是真的很胆小的。掉魂与叫魂,确实是真实的,并非迷信。

(比尔的母亲试图把自己的病转嫁给其他家庭成员,这种情况也经常发生。这涉及到她的负罪感。

赛斯在“被鲁柏抓到”之前,悄悄塞进了一些关于沃尔特·泽的个人材料。在此之前,他提到了珍的母亲和比尔的母亲的相似之处。现在他说沃尔特·泽的前世也是个残疾人,而且是个女性。由于种种原因,珍亏欠了沃尔特·泽,她已经还清了。珍之所以被他吸引,也是为了补偿他,因为她没能补偿她病残的母亲。沃尔特·泽的前世因一场事故而成为残疾。

另外,珍的这段人生剧情必须要在我出现之前发生,并且必须要先完成。)

沃尔特·泽是珍的前夫,两人有过三年的事实婚姻。在婚姻存续期间,珍在舞会上爱上了罗,并秘密交往了一年多,于1954年与沃尔特·泽离婚,嫁给了罗。人生中的所有事情没有巧合,一切的发生都有其更深层的潜在原因。两个人能一起走多久与整个宏观计划蓝图息息相关。

虽然在这些剧情互动中,不涉及到因果与罪罚奖惩,但神魂们因各自的良知,在角色中如果彼此造成过某些心理伤害,会感到有良心难安的遗憾。这在神魂返回中间层后,在回顾一生经历时,尤为明显。涉“世”双方为了不让这种内疚日久成为自己的心魔疤结,神魂会主动渴望基于爱的初心,彼此做出与愧疚程度相当的对等体验,来平衡各自内心的遗憾。

这样的彼此涟漪会持续多久,就看何时彼此间不再有情感感觉的瓜葛。淡了、散了,从此我的实相中不再有你,你的世界里也不见我的踪迹。没有对错,只是不再同频。

(赛斯说了一句简短的话,大意是我们会和”你们的超心理学家”有很多周旋。他没有细说。

赛斯告诉比尔,1946年夏天的一个星期天在他的潜意识里非常重要。这件事涉及到比尔的父亲威廉,还有一个棕色头发的老人,比尔认为他很有权威。在比尔选择职业的问题上[比尔不久前从海军退役],他们发生了争执;从那以后,比尔就和他的父亲不和了。我相信比尔没有听从父亲的建议。

沃尔特·泽是一个分裂且充满冲突的人格片段。因为他前世残疾,所以他试图减缓珍在这一生中的发展速度。然而,沃尔特已经学到了很多,而且做得很好。)

人格参与累世不同角色的演出,这些被演绎过的角色,有些还在被一次次地自我修正着。每一个不同角色中的人格,构成人格片段体。这个概念对于我们这些只熟悉线性时间思维的人来说很难理解,但在同时性中却极其常见。

举个我们比较好理解的例子,好像一个演员从20岁开始拍摄电影,随着自己年龄的增大,他对电影艺术的表达理解得越发成熟与熟练,他会把自己早年拍摄过的影片翻拍或重新剪辑,形成与过往版本类似却不同的平行版本。这些被一次次修改着的版本,每个影片中都有一个他自己,这些自我同时存在,又不断翻新着。每每自身的艺术表达与理解能力更上一阶后,那些曾经一时无奈的权宜之计就会被处理得更好些。

(赛斯告诉比尔,他的母亲和家里的另一位女性关系很好。她们谈论过生育等问题。比尔认为那个女人可能是他的伯母。

赛斯说,他很遗憾地参与到我们这个层面上其他团体的通灵聚会。他非常严厉地批评了这种“愚蠢”的聚会和参与其中的人格。与此同时,赛斯还说他不是灵体,不过如果他出现在房间里,我们就会更加关注他,而不会把他的存在视为理所当然。

在讨论物质的创造时,赛斯用茶几和酒杯来说明我们每个人是如何用原子和分子创造自己的世界的。这也引出了关于每个原子和分子的意识等问题的讨论,以及我们通过心电感应就物体在空间中的位置等问题达成的一致意见。见第66和68节。

珍在提到自己的母亲时,无意中用了过去式”was”,而赛斯希望珍说现在式”is”。他说,珍会非常高兴永远不再见到她的母亲。

这节课刚开始,赛斯就展示了珍在8月20日与加拉格夫妇的谈话中,她个人潜意识中的记忆是如何扭曲了我们所收到的资料。实际发生的情况是,珍的外祖母试图透过来,但珍想接通比尔的母亲,所以把说话的实体命名为加拉格。赛斯提到,珍自己关于“碎麦片事件”的记忆应该告诉她发生了什么。另外,珍把她家附近的街角杂货店和比尔家位于街区中间的杂货店弄混了。赛斯说,很多信息是珍从比尔那里通过心电感应获取的。比尔很尊敬他家附近那家杂货店的老板。

快结束时,赛斯说他认为蓓手提包里的东西”与石头有关”,而且一个男人与它或它的起源有某种联系。这里的问题是,如何通过鲁柏获取信息而不发生扭曲。参见第180节。后来休息时,我忘了问他们这件事。

比尔的母亲对他的父亲施加的“牵引力”,让他的父亲在潜意识中对此感到不满。她的病不仅仅是今生的事情造成的,也有前世的因素。)

在中外都有一些术士神婆会收钱,为香客提供绑因缘的术法,这类强行扭曲他人个人意志的后台操作,并不能让因此成为情侣或夫妻的双方真的幸福,因为不管是角色我还是内在神魂对此都极其反感。如果因术法的关系不能彼此分开,就会相互伤害,直到一方早早地死去,而且在回归到中间层后,这也会成为彼此间的心结麻烦。

(我告诉赛斯,今晚因为风大,我不想出去跳舞,我想珍会感到失望。我还希望有人来串门。那是在夜幕降临之前。加拉格夫妇一进门就告诉我们,当时他们正在纽约州伊萨卡吃晚饭,这个地方距离我们大约30英里远。他们在用餐时突然想起了我们,于是决定顺路拜访我们,尽管这是星期六晚上我们可能会出门。赛斯说我们之间有心电感应,据我们推算,我们差不多在同一时间想到了对方。

数字5与比尔1946年的日期和事件有关,但赛斯没有说以什么方式,或是怎样关联的。

比尔和蓓一致认为,赛斯关于比尔父母的资料似乎符合他们的心理特点,尽管其中一些关于比尔潜意识中对父亲感情的信息让比尔感到吃惊。有一次,赛斯要求比尔在回答问题时不要说得太多,因为这样会使鲁柏开始主动地、有意识地思考资料内容,并给出自己的解释,这可能会导致扭曲。赛斯还要求比尔不要告诉我们更多关于他的家庭关系的事情;大概是为了让赛斯在以后的课上提供的更多材料可以与比尔的信息进行核对,就像蓝色裙子和记账的事情一样。)

作为意识管道的信息传递者,在其无意识表达的过程中,最好不要被交互性沟通打扰,因为一旦需要做出聆听与反应,很容易唤醒角色我,让头脑我介入到思想的流转中,滤过、扭曲、屏蔽、遗漏潜意识信息,并添加入很个人的前意识信息。

在无意识谈话或书写时,最忌讳处于心流状态忘我的输出中,要时不时地回应或提防外界的干扰。

(如果蓓和比尔使用暗示法,他们可能会梦见他们感兴趣的事情,也就是今天晚上讨论的事情。他们也可以使用灵摆,不过可能需要更多的潜意识练习。赛斯反复强调,蓓和比尔应该多读一些资料。

关于文明的人类不应该杀戮,赛斯说,杀戮的整个观念本身就是荒谬的:一个”死”了的敌人比一个活着的敌人更加有害。在这里,他又涉及到了所有意识的基本统一性。他重复道,在其他层面上,杀戮本身并不被认为是一个目的。但在我们的世界里,当我们认为杀戮是目的时,杀戮就是错误的。

赛斯告诉我,类似于我们的信封测试,或者涉及物体的测试,当其他人(如加拉格一家)在场时,可以在我们公寓里举行。鲁柏的信心是关键因素。在家里进行试验只是暂时的,以后鲁柏可以处理更远距离的物体。

比尔的母亲某一世曾在中国生活过。比尔的家庭涉及非常复杂的灵性关系。比尔告诉赛斯,自从他和蓓第一次参加1965年5月30日的第158节赛斯课后,他的溃疡好多了。赛斯告诉比尔,溃疡是一种寄生虫,他不再需要它了。

谈话进行了大约半小时的时候,比尔建议蓓离开,因为时间不早了。他觉得很累。赛斯说他要叫醒比尔,或者让他感兴趣,于是他开始讨论比尔的母亲。

鲁柏有自己的能力,有时会和赛斯的能力混在一起。今晚发生了很多心电感应。关于物质世界的个体结构,每个世界都有自己的原子和分子组合,赛斯说,这些个体世界并不像人们想象的那样相似,尽管在诸如物体在空间中的位置等问题上存在着心电感应上的一致。我们只关注相似之处,却在很大程度上忽略了不同。

迄今为止,人类的行为正使其走向毁灭,而不是生存。赛斯多次重申,文明人的杀戮是错误的。丛林中的动物为了食物而杀其他动物是一回事,为了杀戮而杀戮则是另一回事。当野生动物杀其他动物时,被杀的动物会在自然的秩序中被替代,不会留下缺口,自然的平衡得以维持。而当人类彼此杀戮时,他们撕裂了他创造的自己的一部分。当人类意识到这一点,认识到死亡并不是一种结束,而是一种形态的改变时,人类就会停止杀戮。)

人类把在物理层面上消灭某人或某生物群落作为有效的竞争手段,来捍卫或拓展自己与自我群落的生存空间与生存资源占比。这种在物理层面上的物种比例调节,其实既原始也愚蠢。一点也不相信自然的自平衡性,更不知道如何自然而然地让整个生态体系有效地运作。太过明显的人为干预不管考虑得多周全,都还是难免存在系统性致命漏洞。

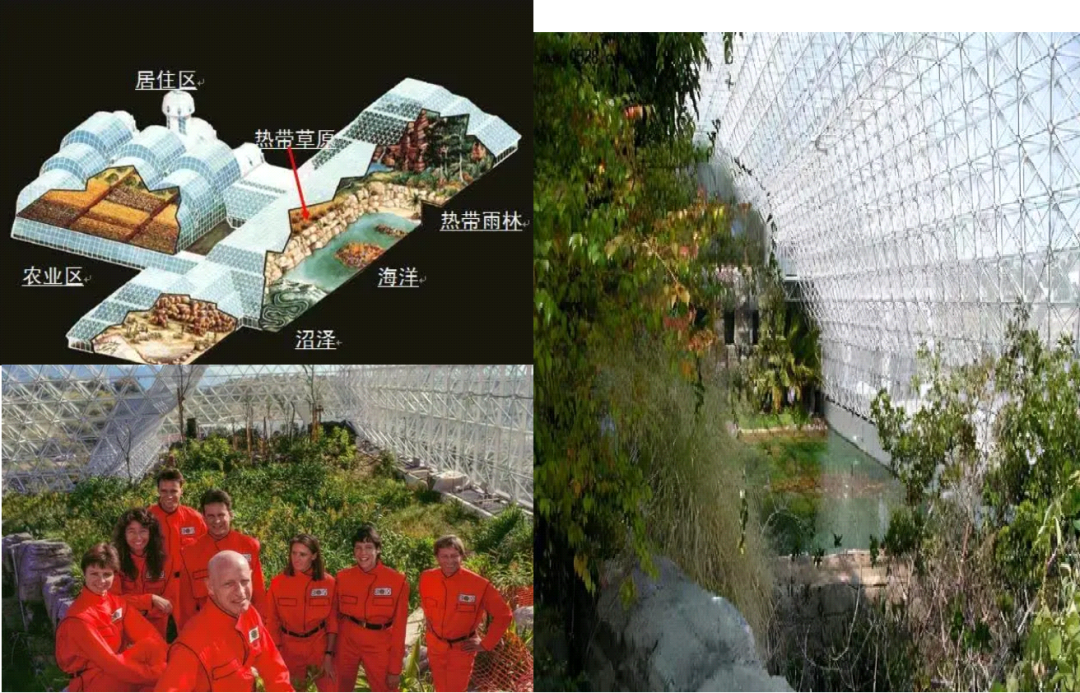

上世纪九十年代,为了验证人工生态环境的可能性,美国在亚利桑那州图森市以北的沙漠中建设了一座占地达122000平方米的大型人工生态循环系统——“生物圈二号”。生物圈二号内部包含了沙漠、沼泽、海洋、热带雨林和热带草原等地球上同纬度的多种地形地貌。

实验开始于1991年9月26日,8名组员进入了这个巨型的玻璃温室,他们的主要任务就是尝试在只有阳光输入的情况下生活两年。但很快在人为的干预下,生态环境闭环开始崩溃,二氧化碳含量不断升高,8位实验成员开始出现失眠、暴躁、记忆力下降等症状。

主办方为了拯救这个濒临崩溃的小世界,分三次向温室中注入大量纯氧。1993年9月为期两年的实验终于到达尾声,生物圈二号试验正式宣告失败。生态圈彻底崩溃。实验大棚被遗弃在戈壁深处。

令人惊讶的是,在数年后,研究组发现,被完全遗弃了的整个封闭基地,自行恢复到了良好运转的状态,整个封闭的内部生态圈处于极佳的自平衡循环中。在没有科学家们的人为干预下,所有大棚内的物种自己形成了一个完好的生态圈。

(就在加拉格一家离开之前,有一两句话,赛斯/珍的声音变得非常响亮。我们都用手捂住耳朵,赛斯对我们表示同情。赛斯告诉我们,这个声音有点不寻常;他本人对物理效应或证据并不十分感兴趣,但他意识到这些对我们或科学家来说可能是必要的。他说,他对像声音或珍的面部变化这样的效应很感兴趣。他和鲁柏可以做很多事情,但也有很多事情他们做不了。这在很大程度上取决于珍的信心。

在比尔和蓓关于他们个人世界的潜意识构建的讨论中,赛斯告诉他们,他们实际上同时生活在许多世界中。谈话结束时,赛斯告诉加拉格夫妇,他故意提供了比尔的母亲是名会计和喜欢蓝色的信息,目的是让他们知道,不管信息的来源如何,有效的信息已经产生了。

凌晨1:23结束。尽管课程很长,珍仍然感觉很好。事实上,是她在加拉格夫妇来了一段时间后,在我们的闲聊中,发起这节课的。她的眼睛大部分时间都是睁着的,像往常一样处于解离状态。

另外,赛斯说,人是因为想要得病,才会生病的——这是指来源于我的父亲的我的花粉症。

加拉格夫妇后来证实,比尔的母亲非常喜欢花。

赛斯告诉加拉格夫妇,他们应该记录下自己的梦境,并研究其中的象征意义。梦是被全我巧妙构建出来的,所以一个象征可以对许多层面的自己都有意义。

赛斯说,关于物质世界的个体构建的资料可以在数学上得到验证。

珍的外祖母在中间层——至少一世,也许更多。[或比尔的母亲,我记不清了]。后来:我们相信是比尔的母亲在中间层。)