灯笼上作舞,露柱里藏身。

深沙神恶发,昆仑奴生嗔。

松赞大妙讲述了密宗一些门派里的各种隐秘,这让少年派很是好奇,于是喇嘛说:“你要想理解这个,需要知道《佛本行集经》中的一个故事,这故事名为‘魔女诱佛’。

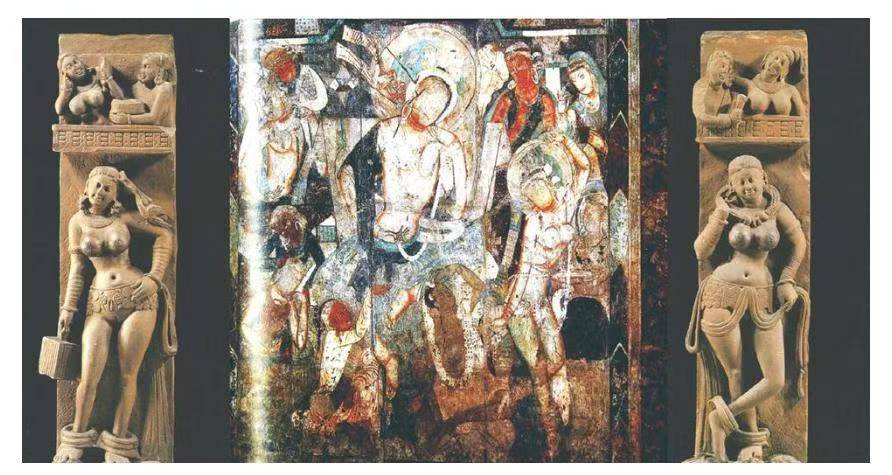

在《佛本行集经》等经中有记载,在释迦牟尼佛成道之后,有一天,他沐浴后进入禅定状态。这时,魔王波旬(Māra)派遣了三位美丽的女子,施展种种诱惑,试图动摇佛陀的心志。这三位女子的名字是Rāga(欲望)、Arati(厌离)、Tanhā(贪欲),分别代表了贪欲、嗔恨和痴迷。她们轮流诱惑佛陀,甚至合力出击,但佛陀始终如如不动,淡定地观赏她们的举动,仿佛在欣赏一朵花的盛开,或者在看一只仙鹤翩翩起舞。当她们感到无力和无趣时,最终自觉离去。这一事件象征着佛陀成功超越了感官欲望、对感官的执着以及内心的贪欲,克服了三大内心障碍。魔王派出的三位女儿是贪、嗔、痴的具象化,是修行者必须超越的内心障碍。其实双修中的明妃们只是在帮助上师与其亲传弟子见证佛法,根本就没有世人想象的那么淫乱。”

艾纳尔博士这时叹了一口气说:“我们都是人,有些知识、有些见识、有些渴望的人而已,往往是仅此而已。我相信你们密宗不会就这点东西吧,给我们说些其它别的好了。”松赞大妙想了想说:“具体的密宗之密在于其自身之特性。

其一,我们密宗以特有的修行方式为秘密,这又具体分为了口身意三密:口耳相传不立文字、身形不动内息往复、闭眼无思意守观觉,这是一种口身意的密;其次口中念咒、身形旋舞、意想天尊,又是一种口身意的密;再有口中不言、身与境合、意与神会,也是口身意的密。不同层次的弟子会接触到不同的口身意密。

其二,我们的教义看似佛教,但又不全然是古典佛教。我们的教义是最神秘、最深奥、最根本的教义,是佛教东来进藏后,与原始苯教相结合、又加入了少量印度教的等级制度与脉轮功法的产物。当然在这些年里,我们还吸纳了中原的道教心法与咒术、采阴补阳的阴阳和合之术,形成了我们独有的功夫体系。

其三,因为许多法门与操作需要在绝对安静或相对隐秘的情况下进行,所以给人以神秘私密的印象。

其四,就是我之前说的,我们传承的方式分四等,弟子间不可泄露上师的秘密教诲与偏好兴趣,所以对于外人来看总是云山雾罩的,就连多数弟子一生都无缘了知核心奥义是如何修炼的。这种传承方式的隐秘性,让人们反而更加向往。

其五,我们的经书与公开讲说或刊印给信众的大有不同。这些秘经中的内容,只有入室弟子可以在上师的经房观看,更宝贵的秘经只有饮过红白甘霖的至亲弟子有权与明妃一起观看参修。

以上五密构成了我们密宗之密。

密宗发展至今,经历了四个阶段和一次断代灭亡。

在初始阶段,松赞干布引入了中原的大乘佛教和西域的小乘佛教,加上后来莲花生大师带来的各种神通法术,这些思想和修行相互融合,最终形成了一种信仰力量,能够与当时的苯教相抗衡。但苯教的源头来自遥远的雪域,已经有几千年的历史,比象雄文明还要久远,要让政教合一的藏区摆脱苯教的影响,谈何容易?

当时,我们曾一度高举中原的中观派大旗,依靠中原的政治、宗教、经济、军事实力,与苯教的政治、宗教、经济与军事实力对抗。我们请求中原的皇帝册封我们的宗教领袖,授予其被中原大皇帝认可的宗教地位,以此让苯教的势力不敢轻举妄动。

不过初期我们发展得很小心,一切都是秘密筹备与私下展开的,不管是吸引信徒还是讲说教义、发展武装力量,都要背着苯教的耳目。当时为了保险起见,我们还与婆罗门教交好,引入了大量的吠陀文化因素,好在中原大皇帝鞭长莫及时可以就近获得印度的政治与军事支援。所以在我们的宗教仪式、经文内容、咒语导向上可以看出大量的和吠陀文化雷同的内容。

而我们的咒术、观想术、占星术、女性生殖器崇拜这些法门则是和‘达罗毗荼人’(Dravidian peoples)学来的。他们长期生活在巴基斯坦的喜马拉雅山脉一带,受到中东文化的影响很多,是青藏西部物资与中东交易的主要中间商。他们为藏区带入了中东的祆教与摩尼教思想,这些元素在密宗发展的过程中也被采纳吸收了不少。

所以我们密宗是一个集东方所有宗教之长的佛家宗教团体,也是一个兼容并蓄与时俱进的宗教。我们分为:

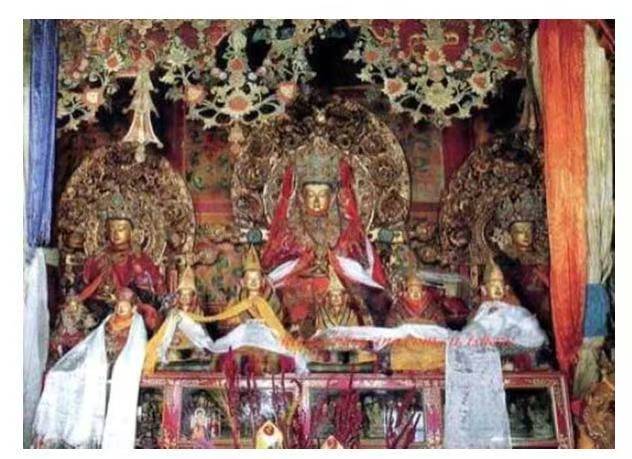

黄教(Gelug):黄教是由宗喀巴创立的,以其强调严格的戒律和学术传统而闻名。最为广泛传播的修行方法是‘大乘’和‘灌顶’仪式。是藏传佛教律宗的重要衣钵传人。

严苛的纪律,繁多的规矩,让整个僧团可以井井有条,而上师灌顶等密续仪轨,让弟子们都渴望亲近上师,并最终成为上师。

其门派强调时间和空间是循环往复着的。主要修持法门之一是时轮金刚乘(Kālacakra Tantra)。修行侧重涉及到宇宙的、太阳系的、地球的、人生剧的周期性往复,认为这些往复构成了非单一线性的时间结构,导致了多重平行时空的存在。他们的上师以能行走在不同时空体系中为奥义,提倡利用穿行在不同界面中的能力,看破本层面的幻相。

红教(Nyingma):红教可说是藏传佛教中最古老的教派,其教义基于宁玛巴经典。红教强调大圆满(Dzogchen)的修行,认为每个弟子乃至善男女都有可能通过直接体验自性光明,达到明心见性、觉悟真如的水平。红教很像中原的佛教禅宗,但比禅宗更讲究对原始经文的全然理解与全部了悟。

白教(Kagyu):噶举派,重‘口耳相传’与‘实修证悟’,以大手印(Mahamudra)与六法瑜伽为主要修行法门。注重上师的指引与心印相传,强调以闭关、实修为核心途径,直接体证空性与本觉。白教主张修行要依赖个人内证,而非仅靠教理分析,风格朴实而深入。

花教(Sakya):萨迦派,创立于11世纪。名称源于其修行地点‘萨迦’(Sakya),意为‘白土’,象征着该派别教义的清净和高贵。萨迦派特别注重文献学习与理论研究,尤其是哲学、戒律和经典的学习,强调经典的传授和传承的系统性,核心教义包括显密双修以及密宗的修行体系。

萨迦派的密法修行以‘道果法’为核心,结合了广泛的教理和禅修实践。

噢,我还要再多补充几点:

时轮金刚法虽在萨迦派中占重要地位,但其教法远超单一教派,是整个金刚乘(密宗)体系的重要法门,具有跨宗派的广泛影响,并非萨迦派专属。

我们藏传佛教中,黄教指格鲁派,红教为宁玛派,白教为噶举派,黑教是苯教的别称。这些颜色多与僧服和传统象征相关,并非严格分类。

关于活佛的选拔与册封,你们熟悉的达赖喇嘛是格鲁派(黄教)领袖,班禅额尔德尼则为另一位重要活佛,两者并称“黄教两大活佛”。他们的转世认定均需中央政府批准,以体现国家统一与民族团结。还有就是苯教(Bön):俗称黑教,是西藏的本土宗教,源于古代象雄文化。在佛教传入西藏之前,苯教在当地广泛传播。

佛教传入后,苯教与之发生过激烈冲突。据史书记载,吐蕃赞普赤松德赞曾主持佛教与苯教之间的辩论,最终宣布苯教败下阵来,佛教取而代之,成为官方宗教。尽管如此,苯教并未消失,反而逐渐吸收了佛教元素,信仰释迦佛与十方佛菩萨,成为佛教体系的一支,同时保留了许多原始教义和仪式。历史发展中,苯教内部曾出现分裂,部分流派被称为‘黑苯教’与‘白苯教’。如今,苯教虽被纳入中国佛教协会管理,但在主流藏传佛教中仍被视为‘附佛外道’,其法王体系与教义至今未被完全接纳,地位仍存争议。”

少年派被松赞大妙滔滔不绝的五颜六色搞得头都大了,径直问出自己最关心的问题::“那你们的高僧能飞天遁地、画符驱鬼、治病看相吗?”

松赞大妙说:“在佛陀在世时,他是不主张弟子去追求这些神通和能力的。他认为这些行为容易让人陷入法执的幻境,甚至让人习惯于外求外祈,耽误了真正的反思与觉悟。然而,后来很多大师认为,这些神通和能力更能获得民众的信任,也能更快捷地解决他们眼前的实际问题,因此慢慢地开始展开这些教义。

要知道,在初期,我们密宗能够击败苯教的势力,正是依靠了无上秘法和神通。其实,百姓们是很单纯的,他们更崇拜那些能立刻带来好处的人。谁能给出即时利益,谁就能赢得他们的信仰。所以我们经常告诉信众,只要修习藏密,今生就能得渡成佛。”少年派好奇地问:“那你们真的能做到吗?”

松赞大妙说:“有时确实能,有很多高僧上师,在轮转了几百次后,今生就真的活明白了。你要知道,连佛祖释迦牟尼佛都在人间走了五百次才最终成就,我们的根性与悟性,上来就比他强的恐怕不多。有些广告语,我一说你一听,别太当真就好。也不能说没有,在过去的千年里,确实有过那么几个吧。就连我们的达赖与班禅活佛都在周而复始,我们急有什么用呢,你说是吧?不过我们的藏药治疗高原病、风寒病、乳食品病还是很有效果的。这些医疗经验,中原医生是匮乏的。

你看,说着说着又跑题了。

藏传佛教发展的第二个时期,叫做后弘期。那时会写字的人很少,能读经的人更少,多数师父都是靠背书给弟子听,然后要求弟子们一遍遍地背诵,直到全部记住。弟子们去发展会众讲经说法时,不能靠自己瞎诌胡扯,说的内容需要有据可查,可跋山涉水的又不能携带那些宝贵的真经,就要全都先背下来。于是就出现了行也背、坐也背、恨不得梦话里都在念经。这样的做法被上师们鼓励,告诉众弟子,背一遍就是给自己加一层功德,日后还要指着吃饭糊口呢。上师怕有些弟子偷懒,会要求每天背诵经文多少次,并以念珠做记。

这样的原始传统做法,之后逐渐演变成了一个佛教分支:死念经、念死经,不求明白真实意,以为念经万遍其意自通、功德无量。到了现代,更是因此发明了自动木鱼、自动念经机、电动转经轮等,搞得你糊弄我,我糊弄鬼,上帝在一旁看着笑。这一派被叫做陀罗尼门,就好像陀螺一样永远自己在那里原地打转。这被古人笑称:一句合头语,千古系驴橛。”明冥此时突然问:“我看见很多你们藏地的佛像在我们的古董店出售,这些佛像与我们的基督或玛利亚像很是不同,它们很生动,或站或坐,但手部都有各种姿势,好像在数数,你能告诉我它们在数什么吗?”

松赞大妙比划了几个手部的姿势,然后说:“这是手印,是藏传佛教在公元三世纪后,从陀罗尼那边学过来的一种哑语。

我们认为肢体语言和言辞一样具有表达与沟通的能力,同时与咒语共用时,可以形成某一种约定好的自我催眠状态。一旦学会这个法门,就能通过一些简单的动作,快速地强化自己的某一特定信念,让自己进入到某种特定的忘我状态里。

其实佛说过,凡所有相皆是虚妄,这些肢体语言和形态,更多地是在用某种特定造型无声地表达某种意思。比如你进入我们的寺院,首先会看到迎宾的神像,你看它手中拿的大宝剑,剑尖朝上,你就不要恳请住持收留你过夜了;要是剑尖朝下,则可以开口叨扰。佛像或僧侣的手部造型,也各有其无言的含义。比如:

触地印(Bhumisparsha Mudra):右手触地,表示已经成道。

无畏印(Abhaya Mudra):右手举起,掌心向外,象征不要畏惧。勇气与信心。

转法轮印(Dharmachakra Mudra):双手于胸前结轮形印,象征佛法开始传播。

护卫印(Varada Mudra):左手向下伸展,手心向外,象征慈悲恩典和无畏布施。

禅定印(Dhyana Mudra):双手放在膝上,手掌向上,表示正在禅修冥想状态,不要打扰。

斩魔印(Karana Mudra):佛陀的手指举起,中指和小指弯曲,表示震慑外道邪恶。

当然每个门派中,还有自己特有的手印,这些哑语,可以让本门内的弟子快速无声地沟通,久而久之也形成了很多特定的功法。但这些功法本身与本初佛教无关,却可依据不同门派的密要,引领修习这一法门的人,进入某些特定的心理暗示状态。”少年派好奇地问:“你们的上师有的是哑巴吗?为什么搞出这些来,说语句不就成了?”松赞大妙说:“上师们是何等尊贵之人,更讲究无住相法布施、财布施、无畏布施,可是很多时候,有些人该不该除掉、有些事可不可以办、有些人能不能帮,上师是不能也不好明说的。摆个除魔、护卫、与愿或不与愿的手印,弟子就当识趣地替师父分忧了。你要知道我们是很讲究口业的,很多话是不可以乱说的。佛捏花,迦叶能领会到底有什么寓意就笑了。这种默契是要有的。”少年派点点头表示自己懂了——在自己小的时候,妈妈也经常和自己比划各种手势,让自己去干什么、不许干什么;要是妈妈挥舞着手臂,那就是说离挨揍不远了。

松赞大妙继续说:“在后来密宗经历过一段很黑暗的时期,公元八世纪的朗达玛搞过一次长达两百年的灭佛运动,在那段时期里僧侣和信众被大量迫害,直到公元十世纪,佛教才再次进入藏地。可是再进来藏地的佛教却在开花结果的过程中变味了。

先说说朗达玛灭佛这件大事,这是西藏历史上最沉痛、最最黑暗的一页。一直以来,后世的人都以为是苯教对佛教的一次致命反扑,但可惜当时的苯教只是被抬出来顶锅的。

要知道藏地一直是政教合一的,宗教的兴衰其实背后是利益与政权的交替。当时藏传佛教出现了若干个分支教派,这些教派之间互相展开了非常残酷且激烈的斗争。在这个时代背景下,藏地王赤松德赞的次子(一说弟弟)朗达玛在阴差阳错下获得了权力的宝座。因为赤松德赞死后,本应由长子藏玛继位,但他早已出家为僧,于是改由三子赤祖德赞继位。这个赤祖德赞极为笃信佛教,政权皆由僧人把持,这引起了贵族利益集团的不满。于是设立了连环计,先把在寺庙里修行的大王子杀害,之后又谋杀了继位当权的三子赤祖德赞,由贵族们拥立的朗达玛继位成王,尊号乌东赞。

朗达玛其实也是个半吊子佛教徒,当时想上天堂的思想蔚然成风,他上位后也兴建佛教寺庙,尊敬僧侣,继续打压苯教势力。苯教在那时被迫退居到远离藏族中心的地区,向汉藏边境地带谋求出路。

朗达玛上任成王后,没有感激那些贵族的暗箱操作,反而任命三弟原来的僧人师父‘娘·定埃增’为大相(钵阐布),位列众相之上,这让那些先后谋害了两个王子的贵族们愤恨不已,又如坐针毡。

这个僧人就建言新王要把政权集中,不可继续搞贵族众议院制,把传统的多宰相制改为一王一相独裁制,并任命众僧侣接替政权的各个枢纽,让国家真正地成为佛的国度,扩大国内僧侣的规模与数量,提高僧侣的生活品质,将沿袭了数百年的“七户养僧制”扩大为“三户养僧制”,规定国内每三户属民必须供养一位僧人。以及《金色鹿图法规》、《三宝法》等律条,从法律上给予了僧人免税权、宗教裁判权和土地所有权,让僧人和印度一样,成为仅次于国王的人上人,凌驾于一切文武贵族之上。

至此,贵族在国家官僚系统和经济领域的核心利益遭到了彻底的侵蚀。这些贵族虽然很多和朗达玛一样都是信佛的,但这一系列行政改革后,大家发现这日子没法过了。于是一场自下而上的氏族灭佛运动开始在藏地展开。参与灭佛的核心力量是吐蕃的贵族,而针对的是有组织的僧团,主要打击与哄抢的对象是富得流油的寺庙。当时对民间居士并不打击。

这些民间居士也就成为了之后藏地佛教复兴与变异的基石。

在这场灭佛运动中,那些打劫寺庙、杀害僧侣的贵族佣兵,自称是苯教信众,至此苯教为灭佛浩劫背锅千年。

灭佛运动导致的后果就是佛法在藏地从有序有据的发展,变成了民间信仰。一个重大变化是灭佛前所有的教法都必须有大藏经的依据,需要以梵文原著或其他可接受的印度原著为证据;但在灭佛之后,民间佛教的传承不再讲究这些,流散躲藏的僧侣各自记得什么就说什么,不太记得的就编一些说,反正是为了糊口。于是藏传佛教进入了曼陀罗法时代,这个时代的标志性成就就是:偶像崇拜兴起,各种造型的佛出现,随后各种佛出现造型,各种佛出现各种造型。

穷人就供养画像,有些钱的就搞泥塑或木雕,大家大户就铸造金属的佛像,有些村落,把很多不同的佛像集中在一起,搞多神崇拜。至此藏地佛教从无神论转变为一神论,续而扭曲成多神论。然后这些神又被杜撰出许多护法与明妃,搞出一套套家族谱系,这些都是向印度教学来的,和佛教其实已经没有半毛钱关系。

人们说信佛、是佛教徒,但却不知佛无我本空,讲究的是不外祈外求,内证明觉。人们开始敬拜偶像,而僧侣们为此推波助澜,告诉信众:把不同的佛像和不同的护法神,按照不同的方向与组合摆放,就能起到不同的效果;给佛像内部填装不同的物品,佛像的功用就会大有不同;给佛像穿戴不同的衣服,佛像就会有不同的法力。

在这样的引导下,信众逐渐不再关注佛陀所传授的自觉理论,而是关注佛与佛像的‘实用性’和‘功能性’,不同佛像的使用说明书在这一时期被编撰出来,成为伪经四处流散。这些伪经和佛说的三法印全然违逆,当知诸法无我、诸行无常、涅槃寂静,但这些穿着袈裟的商人们,不但造伪经,还各自拓展商品品类,造就出一大堆藏地的新神佛来,然后各自编写经书故事,制造卖点,忽悠百姓差异化购买,以便扩大销量。

当然有贪财做买卖的,也有一心求神通的。在这一阶段,还发展出了‘悉地大法’,这个流派讲究对真言法咒的信仰,不再精研佛法,而是专研咒语、民间方术、道家典籍,成为了道家符箓派在藏地佛家的分支。当然他们不光学了道教的画符,还学了印度婆罗门教的东西。

公元十世纪初,藏区步入封建社会,藏地王为统合割据各方的贵族势力、造就大一统的藏地,又一次积极开展兴佛活动,佛教得以在西藏复兴。不过这时兴起的佛教无论在形式或内容上,与本初佛教都已有很大的不同。这时的藏地佛教已经形成了今日密宗的雏形,经过两百年的秘密发展,它吸收了太多的多元文化,从一个追求自性觉醒、无偿利益他人的无神论的理论社团,变成了偶像崇拜、仪式众多、经咒繁复、多神论甚至泛神论宗教团体,完成了其彻底西藏化的过程,形成既有深奥佛教哲学思想,又有独特西藏地方色彩的地方性佛教。至此,藏传佛教终于形成,步入其后弘期。”明冥这时突然鼓掌,说:“我真的很佩服你们,我们基督教是有点儿什么意见不合就分裂出一个新门派来,搞得现在是遍地的大主教,谁都不服谁。而你们却可以把东亚、中亚、南亚的所有东西都拿来用,整合成一个包罗万象的自我流派。

厉害,真是厉害!

那你们现在是怎么看待灵魂和心灵之旅的呢?你倒是和我们说说,现在我越发地好奇了。”