Table of Contents

第46节 马克的生命解读(上)

前情摘要:

我们犹如一群骑着竹马厮杀在村头的娃娃,生活在自己思想构建的伪装实相里,定义了自己的太阳系,并在其中玩得不亦乐乎。偶尔有谁妈妈叫他回家吃饭,很不情愿地摘下VR眼镜,短暂地脱离出这群体意识,大家还要为他的离去而痛哭一场。

催眠术是可以让没有太多基础的某些人快速领略部分无意识实相的,但实相也分层:自我角色的已知范围、自我的已知范围、自我集合体的已探索范围、种族群体意识、物种群体意识、位面群体意识、本矩阵群体意识……个体意识发展的上限决定了他能窥见的深度,最高可到承载宏观本源的虚空意识。

因为催眠术在市场上被滥用,从业者良莠不齐,而受众又一知半解,搞得一门严谨的自然科学被广泛地抨击,沦为伪科学、生财害人的工具,逍遥在法律规范之外,收割着好奇宝宝,也摧毁了通往“大道”的云梯。

在之前赛斯从数据上犯了两次错误:珍没能完成25年的信息传输;2001年澳洲也没有发生外星文明的直接或间接性接触。这其实不是错误,而是信息聚焦问题。赛斯说出了大概率可能性,而我们现在所处的分支不在这概率覆盖的范围内。原因是我们通过唯物论科学革命,把对内在觉知的思考导向了发展人工智能的道路上。其实还是外求思维的惯性习气延伸。

不过小伙伴们不用气馁,如果你的意识提升得够快,每个人都是可以依据吸引力法则,进入与自己意识频率匹配的实相的。调频时系统会自动给你推送一些多年前发生的世界性大事件,你惊讶地发现自己第一次听说,但这些事件已经发生多年。你身边某些人会离开你,有些人会好像变了个人,态度上、性格上、认知上。而你在原先的那个频率的世界里,被认为出了意外、染了重病、快速地死去了,从那个维度的层面上消失出人们的视野。

第46节 马克的生命解读

1964年4月22日星期三晚上9点按指示

(晚上 8:00,我和珍在小憩之前,都尝试了心理时间。我想不起有任何经历,但珍接收到了几小段音乐,就好像是一台要散架的破旧钢琴弹出来的声音。

(8:35分,卡拉汉小姐的亲戚来了。他们在 8:50左右离开。

(8:55,当珍和我正在讨论他们的来访和消息时,比尔·麦克唐纳( Bill Macdonnel)来了,这出乎我们的意料之外。他要求当见证人,我们当然同意。大家会记得,比尔曾参加过我们三个人在1964年1月1日尝试过的唯一的一次降神会;并计划做第 36节课,1964年 3月 18日的见证人,但在最后一刻未能成行。

(比尔刚脱下外套,拿了我给他做笔记的纸笔,课就开始了。像往常一样,珍在 9点之前很紧张,她开始用相当有力的声音传述,并且速度更快。我有一种感觉,她的紧张可能是因为证人的在场。她踱步相当快,眼睛漆黑如常。

(还可以指出,威利,我们的猫,在上课开始前的一两分钟,跳到珍的腿上,珍说,这是在所有的课程当中,威利第一次这样做,显然,就算它感觉到赛斯的存在,牠也没有不安。)

晚安。

(“晚安,赛斯”。)

我很高兴地看到,我们的老朋友马克终于认为,可在我的陪伴下受益了。迟到总比不来要好,我确实要给他最热烈的欢迎。在我今晚结束之前,我们有话要对他说。

我想说的是,鲁伯给出的4月15日的日期与卡拉汉小姐有关,以及我所说的危机时,资料并没有被扭曲。她的自我已经放弃了挣扎。它意识到它将不会被消除。清醒的时刻会一闪即逝。她现在基本上是满意了,从她自己的直接经验中领悟到,死亡只是涉及一个转换,以你们的术语来说,如果有一个结束,那么也就有一个新的开始。

不管是疾病还是衰老造成的慢性死亡,都给意识的主动抽离提供了一个相对缓冲的机会。有些人这边还没“死”呢,另一边已经出生了,而意识的焦点在两边忙着跑:那边的婴儿吃了睡,睡下之后就在这边清醒一会儿;然后这边又昏昏睡去、那边醒来和妈妈笑笑,吃奶玩耍。当然这是极少数老灵魂的把戏,多数稚嫩灵魂会困在自我的迷茫中,而一生把自己活得心力憔悴的则需要长时间地在中间层修整充能。

(珍敲着我的桌子以示强调;然后有些耐心地微笑着,听我提下一个问题。

(“法兰克·沃茨知道卡拉汉小姐现在发生什么事情吗?”)

我真的,真的,很佩服你对法兰克·沃茨的兴趣和关注。你总是有办法把他带进讨论中。弗兰克-沃兹现在知道卡拉汉小姐的情况了,他会去迎接她,这会让她很惊讶,因为我们的弗兰克一直认为自己是她的朋友,尽管她几乎不知道他的存在。

弗兰克是滞留在中间层休息的一个隶属于赛斯人格面的片段体,它在珍最开始尝试通灵时,因其意识频率更接近人间而首当其冲地展开了前三节的对话,但这哥们儿实在是还太青涩,很多事情拎不清,很快完成了自己桥接信息的历史使命而退居归隐。他死后的很多年一直没有“回去”,而是滞留在人间,默默看护着自己心仪的卡拉汉小姐。卡拉汉小姐是他生前儿子的小学老师,卡拉汉小姐对他是毫无印象。

弗兰克在人间滞留到自己生命力耗尽,才恋恋不舍地下线睡觉去了,像一个看岛国动作片精疲力竭后的单身屌丝。

我们的见证人,我们的马克,就你们所说的幽灵 ( apparitions)而言,有过许多次经验,以他的例子,这些经验有各种类型,他因各种原因看到了它们。

显然,在某种程度上,他已经能够运用自己的内在感官了。他实际见过的零碎幻影,其实比他意识到的还要多,然而,他所看到的零星幻影,其中许多都是由于他自己无法整理内在感官的资料而产生的零碎幻象。

也就是说,因为他“看到”(加引号)一个局部的幻影,这并不意味着所谓的幻影本身不完整,而是他只能感知到其中的一部分。他在这方面的能力,天生就很强。他需要的是更多的内在自信,甚至是内在纪律的培养。

片段幽灵,这个提法很准确也很有创意。很多修行者在开天眼的初期,会看到满街游荡的滞留者们。如果你不做出很夸张的行为,它们不知道你能看见它们,彼此相安无事;如果被它们发现你能看见或听见它们,它们会很热情地从十里八村聚拢过来,找你带话,请你帮忙完成遗愿清单,这样的忙永远也帮不完。

别觉得:“啊,我这是日行一善。”

它们的功课其实就是无条件地放下,不再当真,什么遗愿、带话、伸冤,其实都是自己还沉浸在剧情里,就好像已经深夜十一点半了,电视剧还剩最后一集的大结局,你明天也能看,可非要熬夜看完才肯睡,为什么呢?

放下本身就是一门功课,这功课必须在死后学与考。满足鬼魂遗愿看上去是一件善事,超度它们其实与活人外求鬼魂帮自己走捷径没有什么两样。自己的心智水平与觉悟不会因此有所提高,反而会更多的依赖外求。

很多电影演得很善良:帮鬼一次,它心满意足,就往生了。其实多数的滞留灵都是欲壑难填的,它们会先用小事情试验你,然后越要越多。多数最后都想要你的身体,让它们可以借身还魂——哪怕一会儿就好;哪怕一天就好;再用一天就还给你。如果你再要,我就控制你去自杀。我拿不到,你也别想好。

倒不是不能帮助鬼魂们,但没有底线的烂好人做不得。多数滞留灵,我们叫“没脸子”,都是在生前就活得很拧巴的人,意识层次、理性程度、没底线的程度,都超出修行者的想象力。

话说远了,回头看看片段幽灵是个什么鬼。

初学者的灵视能力很不稳定,犹如我们的色盲,可见光的频段很窄;但一个滞留灵本身因为自己的频率混乱,自身的显化跨越了多个不同的显像频率。这导致初学者能看见的鬼犹如穿了迷彩服一般。结果经常吓自己一跳,以为对方只有个飘着的脑袋,或单独的一只胳臂,或者只是一闪现。

不同频率下的相同实相,这就是我们经常看见鬼魂片段时的视觉感知。余光是可以看见不同频率的,或者失焦也可以看见不同的频率实相。

纪律,对马克或其他任何人来说,都很难做到,因为需要的是一种被动的纪律,而不是一种积极的纪律。被动的纪律可以让人有更充分的认知。它还有助于防止有意识的自我过快地回过神来,在马克身上就常常发生这种状况。

这种被动的纪律,也允许内在资料有足够的持久性来了解。当这样的经验出现时,马克需要更长时间的等待和倾听。他接受它们,但是在理智上却试图捕获它们,结果把它们给扼杀了。

与滞留灵互动时有两种情况:主动的与被动的。主动的需要不断地自我训练,但命里有时终须有,命里无时莫强求。有些人就是背着这样的蓝图下来的,很小的时候一切就准备就绪了,比如珍。但有些人历经红尘磨难才是他本生的功课,通灵就没那个载具设定。就好像早年的摩托罗拉无法打开5G电影一样,这和多努力没什么关系。

经常听说大仙磨地马,要出马,这就属于被动训练。马克有通灵的潜力与能力,但他此生不是来干这个的,所以他接受这些信息时相当地迟钝和零散;而当逻辑脑参与对灵界信息的评估后,这些信息就会失真与被压制。

(珍的传讯,此时已经大大放慢。她指着静静坐在沙发上的比尔。)

这一个,那一个,都是你最喜欢的其中一个,并且也是鲁柏最喜欢的其中一个,为此,我自己的确也感觉到了一股温暖。我建议马克也锻炼一下自己对心理时间的运用。他的进步应该相当快。他冲动的本性,在这一世其实比先前的一世收敛多了。不过,对于人格来说,其中一个问题还是需要一个更有纪律的自我。

马克是一个相对成熟的老灵体,所以在修炼内在心理时间时会很容易达成。不过他的自我纪律性还不成熟,这严重影响着他的人格成长。一个性格上很情绪化的人、一个暴脾气或城府肤浅的人,其内在平衡性很容易被打破。这样的人不能拥有巨大的力量和能力,因为能力越大责任越大,上苍是不会用一个不定时炸弹做天平的底座的。

三世以前,马克含有非常残酷和暴力的性质。他现在极为善良,是为了弥补过去的暴戾。前一世,他是一个女人,就生活在你们的西部,中西部。

(珍笑着,对着比尔指了又指。)

他那时反复无常。你可以说马克太不稳定(erratic),不可能有性趣(erotic)。当时的他非常富有,捐出很多钱财,因为潜意识里,他在试图弥补之前身为男性那一世的残暴。

前世选择了一个女性人格,代表了他的一个有些可以理解的弱点,然而这也代表着某种意义上的勇敢。

冲动和温情的质量,始于中西部身为女人的那一世。透过女性人格的反覆无常,他其实能够善良许多。就过度的好斗和残酷而言,一个男性人格在那个时候会有太多的诱因。

(“你能告诉我们,比尔那一世是生活在中西部的什么地方吗?”)

19世纪40年代的美国中西部,现在的爱荷华州,在一个现在已是大城市的小镇上。他有三个孩子。

他这一世的母亲,在他过度好斗的那一世,是他的妻子,他选择在这一世当她的儿子,以便偿还旧债。当她是他的妻子时,他对她很不仁慈,这里我们又遇到了一个案例,潜意识知道它知道什么。

他现在的母亲,下意识地记得过去的那一世,以及他作为丈夫无情的态度。这是一个很好的例子。马克仍然试图克服前世的那种麻木不仁的习性,因此,现在敏感又冲动。

他现在的母亲,在潜意识里记得他过去的过失,现在就仗着他的冲动天性和敏感来报复他,这当然代表了她的一个错误,为此她将不得不在另一次存在中承受后果。

在上边这段中,我们可以看到三层平衡性的自我体验被展开与运作。

1、作为男性在瑞士当过药品商的马克,因为贪婪、嗜食而终结了那一生。他暴虐、强势、情绪化、大男子主义。为了平衡自己的意识状态,选择了去美国西部做生了三个孩子的家庭妇女。渴望用女性面的经历、家庭和母性来打磨自己的戾气与贪婪,塑造柔和和耐心。能示弱是内心强大的表现,能用温情而不是拳头解决问题是一个人真的长大了。

2、我们还记得他在做瑞士商人的那一生,为了快速地达成阶级晋升娶了一个胖到可憎的女人为妻。可是婚后他对自己的妻子态度很冷酷无情,伤害了那个女人作为妻子渴望得到的陪伴与眷恋。为了平衡这一体验带来的自我内疚,他决定在此生做她的儿子,让她做自己的妈妈。她会用冲动和敏感的本性报复给他,为他带来伤痕累累的童年,来平衡双方自我内心的不甘与愧疚。

3,这个渴望报复的女人,在此生中完成了她的报复,纾解了自己内在的愤恨,但也因此表明自己的意识是狭隘的、记仇的。本次经历的涟漪导致她根本没有资格意识进阶,只能选择再次地、再次地展开其它人生去达成自我的成长,让自我意识达成对等平衡,走出低频的愤恨与不甘。

请选择原谅和谅解。报复是很解恨,以牙还牙的行为真的很爽,但激起的涟漪最后还是要自己承受。“吃亏是福”不是一句鸡汤。但我不鼓励忍——忍不是想明白了,而是对现实的无力和自我的压抑。生活必然会有挫折和压力,而一个灵修者要把这些课题活明白了,而不是吞在肚子里、化作瘤子,带着愤恨死去,然后各种寻仇。

马克的整个家族,事实上,已经至少连续三世以某种很不寻常的方式连结在一起,当然,家族成员也相应地进行了角色更换。他们还在解决老问题,有些情况下还做得非常好。

就在这一个家族中,有一名目前是女人的成员,还有一名目前是男人的成员。这两个人在过去的两世中,和马克这个家族没有紧密的连结,这是唯一的例外。

这个例外应该让你们都很感兴趣吧。约瑟,你对此有什么想法,这两个人可能是谁呢?

(笑得很灿烂,眼睛很黑,珍盯着我看。她看起来非常逗乐。

(“怎么,我猜是珍和我吧”。)

有时你对我的解读是正确的。马克在我说过的那一世,是你的一个孩子。而马克现在的兄弟,有一个是他在爱荷华州身为女人那一世的一个儿子。

(“哪个兄弟?”)

大哥。马克可是一个不可多得的母亲呢。

比尔存有的名字是马克。

“你的朋友马克的存有比你们年轻,活泼的像个小马驹。他有两男一女的经历。你应该非常小心高处。它们对你很危险。你有一次爬上一棵树以逃避动物”。这里赛斯笑道:“你是从动物那里逃脱没事了,但你那天晚上在树上睡着了。你掉了下来,脑袋着地,摔死了。那时46岁。”

在总结所有资料时,我们不难发现:马克第二世死亡日期是1863年,享年82岁;而第三世生活在十九世纪四十年代。这不是一个数字性错误,而是给出了一个证据——我们可以现在出生在我们所谓的过去里,重新用相同的或不同的角色,历经那个年代。而如果你更具体地看资料的话,你会发现约瑟与鲁柏也曾经多次利用不同的角色出现在相同的年代里。

这种生活在同一个年代里、不同角色身体里的同一个我,被称作对等自我。它们与平行自我不同:平行自我生活在不同的频率实相中,而对等自我生活在相同的频率实相里,甚至生活在相同的时代帧中。在其它资料中,珍与罗利用灵修课,曾经聚集了一屋子自己的其它平行自我,彼此间相互学习,各自使用不同的性别、年龄和身份,还有两个约瑟因为太远或很不成熟,就没有打搅她们的生活。当然这是后话。

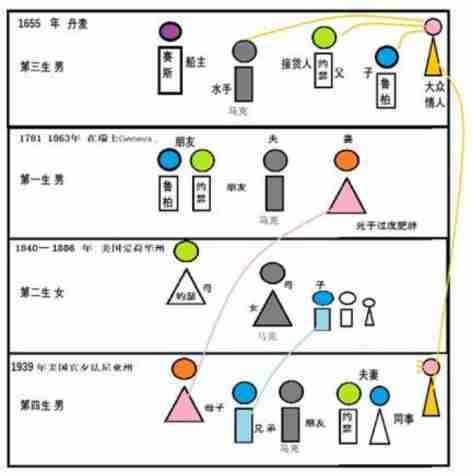

通过梳理你会发现:存有“马克”的第一世是男性,为躲避动物而爬树摔死了;第二世生于1781年的瑞士,男性,职业是药贩子,死于1863年,享年82岁。他当年的妻子,就是其现在的母亲。当男身马克在1863年死后,它没有马上投胎,而是休整了一段时间,然后选择作为女性在美国西部爱荷华州的一个城镇出生,为了平衡自己贪财与暴躁的性格。到1840年时她已经生了三个孩子。这意味着对于马克这个意识来说,在同一个地球历史年代中,它同时拥有两个相互不认识的角色身份——两个马克在同一个时代里演绎不同的角色,但又有先后的次序。就好比一个人1970年出生,2020年过世,然后又从1974年出生一样。细思极恐的是,我们所谓的历史与世界被按需要一遍遍地重置着,并作为时代剧的背景加以利用。如果世界与历史可以一遍遍地倒带重演,那意味着什么呢?对于十九世纪里的两个由马克演绎的角色来说,它们处于“同时性”中,即两个角色我在一个时空内;而另一个时间概念“共时性”是指意识我可以共同存在于两个或更多的角色我里。

那么再进一层,如果灵魂可以把人生的起点设立在随便的某一个过去或未来,那么这些一遍遍被重复的过去里,可不止你自己啊;可是难道全世界的人都陪你一次次地重玩吗?肯定不会的呀;如果全世界没有在陪你一次次地重玩,那你身边的其它人与整个世界又都是什么呢?

内在意识投影生成的外在伪装实相。这是赛斯给出的答案。

我建议你们休息一下。

上半节完 精彩继续

第46节 马克的生命解读(下)

(9:39分休息,珍解离地相当好。比尔注意到,有好几次珍还没开口,他就已经很清楚她要说什么了。

(当珍再次传述时,她的声音相当有力,有点低沈,但这个现象并没有持续太久。几个段落以后,她又回到了比较正常的、慢速传讯。9:45继续。)

从你们的讨论中我可以看出,需要做些适当的解释。马克,就你而言,过度冲动只是代表对早期攻击性的过度补偿。过度冲动当然没有错,但也必须建立一种纪律。

拥有澎湃的生命力,并张扬这种生命力不是错,但过度的、没有节制的、肆意的激荡就会带来冲突和问题。一般对于稚嫩的小白灵魂来说,第一次人生经历,一般都会被安排得比较平坦、富有、省心;之后,慢慢地难度会越来越大。

很多人在经历艰辛的人生时,起心发愿下辈子要大富大贵、富二代加官二代加白富美加特聪明,其实这样的心愿实现起来并不难;只是在人生铺陈时的出生前会议上,当着同班同学的面,当你老大的个子要求获得幼儿园小班的待遇时,往往自己就说不出口了。

你在很多情况下会被人利用,因为过去你的行为导致了暴力,所以你甚至不敢采取自我保护的行动。你对你的母亲有特别强烈的同情心,因为你潜意识里还记得,以前她还是你妻子时,你是怎么对待她的。

你为以前的错误,不仅在这一世还有前一世,所做的补偿已经过多了。你的绘画几乎是渴望创造力的直接结果,以平衡你曾经的破坏性人格。

绘画有它在直觉上的概念构思,那是你过去身为女人的那一世发展出来的直觉。然而,纪律此时变成必要。如果创造力要开花结果,那么在你的创造力背后的直觉和冲动就必须要有纪律。

艺术是伟大的,它展现了内在自我灵魂的声音与所见。有些艺术作品是我们无法理解的,那超越了相与维度的束缚,表达出物相的本质。不过如果当线条被毫无底线地、没有克制地随机泼洒时,那就不是内在艺术的彰显,而是随机性坍缩中乖张的放肆。当然这样的探索也有其必要性——“混沌的极化到底有没有底线、底线在哪里”也是意识渴望知道的。

马克在利用一次次人生左右调整着自己,在太过与不足间寻找着平衡。他渴望通过自己的努力平复自己造成的愧疚感。人出生时并非一张白纸,而是一张皱巴巴的草纸,那上边有自己童年时随性泼洒的涂鸦,而自己要在这之上修补出一幅令自己满意的艺术作品。

任何类型的艺术都是极端重要的一种还债方式,那就是心理的债。当你是女人的那一世,马克,你很富有,你发散钱财。现在像约瑟和鲁伯一样,你把你自己的一部分,你自己的片段,或多或少变成了活生生的心理形式,这些形式依据你的能力,不仅摆脱了时间的束缚,也摆脱你自己这一世人格缺陷的束缚。

马克贪婪、纵欲、欺诈的第二生,让其灵魂懊悔不已,世俗的财富累积得越多,灵魂的罪疚感就越强烈。尤其是为富不仁:用各种损人利己的手段赚昧良心的钱;做假慈善为了避税洗钱;克扣压榨员工利益,欺诈利诱他人朝奉供养。这些事我们说:人在做,天在看,其实谁能躲过自己的良心呢?找自己算账的不是阎王或判官,也不是末日审判,而是你自己的坐立不安的良心。这良心可不是角色我的那颗扭曲了的心,而是内在自我的本真良知。——”将心来,吾与汝安”

你汲取你自己存有隐藏的能力与知识,然后超越你自己这一世人格的限制。你不只是你这一世的人格,你是你所有人格的总和。这一点要明了。

一杯白水在你面前,可以加五彩染料、盐糖胡椒,各种味道。你是一个青涩的厨师,怎么往杯子里放是你的自由意识;但放进去的就拿不出来了,只能用其它颜色或味道对冲。有的人就能调配出人间美味,有的人则自己都不愿喝下自己酿的苦酒。——命

用沙在平板上作画,叫做沙画。这画有相,但又在随时被修正着、更替着,添加或删减间留下此刻的轮廓与所是。一般沙画都是在安静的反光玻璃上;如果你是在一台行驶着的拖拉机上呢?如果这拖拉机正行驶在乡间到县城的土路上呢?——运

所处时代的人文底蕴、所用角色的家庭背景、自身的素养性格能力、背负着的初心、亏欠、抱负、渴望……种种因素综合构成了一生的遭遇与自身的所是。有些自己可以左右,有些只能被迫经历,然后自己选择怎么去解读、消化。——心性

绘画,——为了不让鲁柏觉得被忽视——诗歌也是如此,但是绘画有自己的生命力,独立于艺术家而存在,是一种自发的、自由的、冲动的、不求回报的迸发式付出的结果,因此,因为不期待回报,所以被给予了回报。

任何艺术形式都会触及到几代人。业( Karma)可以通过很多方式来解决,这里我们再度回到马克先前男性取向的激进人格。这一次,通过创造绘画中的美,他不仅仅只是弥补了过去的错误;不仅因为绘画当然应该拥有美感,而且因为绘画在观者心中注入了积极的创造性思想。

在创作艺术作品的时候,如果不是那种学院派的创作,自我意识的绽放让作品可以深刻地表达出自我意识当下状态的内在心灵渴望。在挥洒创造力的同时,那种忘我的心流状态,让自己可以从角色我中顺利地抽离出来,用解离后的视角与心态去观察自己的作品、自己与这个世界。不同的人在利用艺术展现自己观感时呈现表达出来的东西也千差万别。

歌曲、绘画、影视节目、雕塑、建筑、服装……一切富有艺术表现力的东西,都蕴藏着意识频率;而这些意识频率有着自身被相对固化了的表达,这些表达形成一种无声的心理暗示,这些暗示有着强烈的心理影响力,会对其场域内的人形成正向的或负面的潜意识影响;进而对意志消沉、心智薄弱的人构成思想上的冲击与胁迫。这就是环境心理学研究的范畴,是古代阳宅术的一部分。——符号与颜色的潜在作用。

马克当前的家庭,是由一张特别鲜明的前世纠葛之网组成的。到目前为止,就马克而言,这种牵缠是有益的。但现在这个情况,应该要改变了。

我建议你们休息一下;再一次,不管怎样,让我把事情搞得更复杂一点,我要说一个事实,马克以前就认识你。约瑟,以前有两次,也许你还记得我对你说过,你在丹麦和你儿子情妇之间的事。

在17世纪的丹麦,约瑟演绎过鲁柏的父亲,一个成功的香料商人。鲁柏有一个女朋友,是他的雇员兼房客,约瑟用减免房租做诱饵睡了自己儿子的情妇。这个和约瑟与鲁柏都上过床的女人,现在是珍与罗所在画廊的同事。前段时间罗还想租她家的房子住,被赛斯叫停了。

(“谁,我吗?”

(珍咧嘴笑了,指着我,又笑着指了指比尔。)

这个风流韵事能讲的可多了,马克在其中有相当直接的牵连。你这一世的朋友和熟人中,有几位在前世与你有很强的连结。有些熟人,几生以来,都在你的生活圈子里,只不过洽好生在和你们自己类似的情况中,因为他们差不多也和你有一样的问题。

不管怎样,马克与你们两个有非常紧密的连结,就像瑞达林( Rendalin),R-e-n-d-a-l-i-n,现在是你的埃德·罗宾斯( Ed Robbins),不是住在这个城市的那位。不管怎样,休息一下吧。

(10:10休息。珍解离如常。比尔说,他观察到珍在传送资料时,她的脚步比平时要重;她的手一直插在口袋里,这是她平时不会做的;还有她的声音,虽然在她的音域范围内,但比平常来得低沈许多。

(赛斯提到埃德·罗宾斯,这个人现在住在纽约州,新帕尔茨( New Paltz N Y),让我觉得很奇怪。艾德和我是通过邮件认识的,那时我们两都是商业艺术自由工作者。当时,很多年前,我们并没有见过面。后来,当我住在家乡宾夕法尼亚州的赛尔市时,我接到了艾德的电话,邀请我和他一起在纽约州萨拉托加斯普林斯(Saratoga Springs, NY.)合作一个项目。这次是一个连环漫画的项目。事实是,埃德在我搬到萨拉托加的第二天就把我介绍给了珍,五十年代中期,我在那里住了一年左右。不到 一年,珍和我就结婚了。后来有一段时间我们没有见到艾德;最后一次见面是在我和珍去缅因州约克海滩度假期间,经过新帕尔茨,在那住宿一晚的时候。就是珍和我在约克海滩舞厅看到我们自己人格投射片段的那个晚上,赛斯曾经在第 9节课仔细谈论过,1963年 12月 18日 [见第一册]。

(珍以缓慢的步伐继续,10:20。)

我想要说一个轻松的话题,和鲁柏为最近买的新衣服喜不自胜有关。他的开心是一阵一阵的;男性化那么多世,这种颇为女性化的兴奋有时候让他不知所措,我觉得这很有趣。

(“我就知道你会这样”。)

马克的冲动,在许多方面都是优秀和可利用的质量,可以发扬光大,但必须用精神和心理上的纪律来给他提供方向、目的和一种延续性的感觉。在他的情况下,这一点极为重要。他一直没有结婚,作为一个做过许多次快乐单身汉的我,要为他喝彩。

不过呢,我会亲自指出其中的部分原因,从也许比马克现在所能做到的更远的角度来看,这个理由确实有其令人捧腹的一面。

举例来说,有一个曾经是你妻子的女人做你的母亲,是相当令人不知所措的,当然也会导致各种心理上的不安。然而我的幽默感刚好相反,马克进展得非常好。以前的错误虽有点补偿过度,但他在这方面将会是得利的一方。

马克上一世倍受冷落的妻子,现在是自己的妈妈,对自己很刻薄,而自己与她相伴,至今单身。

潜藏在家庭关系中的复杂问题总是动态的、不断变化的。没有理由认为这样的问题是不可解决的;还请记住,这些人格之间的问题,往往是通过与其他人格的互动来解决的。

这方面我在之前的课上已经谈过不少,马克去看一下。他曾经是水手,在一艘运送异国情调香料的船上。船是我的。

(这里,珍指着自己。她变得非常逗乐,然后先指着我,然后指着比尔。)

你,约瑟,是那个肥胖,胸部多毛又好色的地主,那个镇叫做特里耶夫( Triev)。你的儿子是个艺术家,他当然就是正在昂首阔步的鲁柏这个人;当时你对任何一个男人以艺术做为职业,既不理解,也无用处;可以说,在这一点上,鲁柏待你,比你待他好得多。

然而,在一个十月的傍晚,在一个谷仓里,一个水手醉醺醺地从田野里蹑手蹑脚地走来,马克就是我们这个喝醉的水手。他以为他会在你儿子的怀抱里找到他美丽的姑娘,所以他准备得很周全,腰带里别着一把刀。他听到了姑娘不安地吃吃笑——

(珍用手指头戳了一下比尔。)

——她是一个呆瓜,根本不值得你注意,然后他冲了进去,结果他发现了什么?不是他同龄的人,你的儿子,而是一个上身像水桶、头发花白、好色又饥渴的老家伙——

(我不由得大笑。(“谁,是我吗?”)

你,正在摘那少女的花苞,她呢,顺便说一下,以前已经被摘过好多次了。这个故事真的是经久不衰啊。

你,约瑟,扔下你那漂亮的包裹;这里为了记录起见,所以我不讲明你是用什么样的姿势温柔地拥抱她。谷仓里没有灯,我们的朋友马克,发出一声尖锐的吼叫。你以为这个闯入者是你的儿子,因为这女孩是他的情妇之一。真正可笑的举动是,为了博取你儿子的同情,你真的是哭得稀里哗啦。

马克,当他发觉你是谁的时候,差点把你掐死。这还没完呢。你回到屋里,老泪纵横,怨你自己为什么这样倒霉。马克一把抓住女孩,抱在怀里藉此报复。此时鲁柏骑着马,穿过同一片田野,把马牵进了谷仓,发现马克和他的情妇。

第二天早上,当两个年轻人带着黑眼圈现身时,马克的手腕也骨折了,你给我讲了这个故事。但是马克出于他的善良,从来没有告诉你儿子,他在谷仓里先发现了谁,人类的历史就是由这类听起来津津乐道的小插曲构成的。

(“我欠他一份人情”。)

你们没办法欣赏整个故事,因为在意识上,你们没有人能够记得这件事,但至少我可以好好消遣一下你们。

(“好笑”。)

我们已经谈到值的延展和充盈(value extension and fulfillment),是内在宇宙的法则之一。在转世、演化与物质成长中都可以看到这一法则的反映。

随着你的成熟和知识的增长,你并没有明显地变胖,换句话说,这些质量不占空间。它们在你们的空间甚至不可见。身体的成长存在于你们所说的连续感,从而被投射到空间和时间之中。进化的心智不占空间。人格不占空间。你无法看见它,或无法感觉到它。你们只能看到它的结果。

在艺术里,你们有时候会设法把某个通常不存在空间里的东西,放进一个空间的架构之中。被钉十字架这件事并不存在空间里。它基本上在时间上是不存在的,因为它并没有发生在任何特定的人身上,在任何特定的时间本身。然而,它是你们层面上的一个实相,它存在于那个实相之中。

在这个十字架的架构内,还有无穷无尽的真相有待探索。马克画的那些受难画,和其他这类的画作一样,创造了一个概念形式,在这种形式中,一个无法表现的概念被转换成可以表达的方式,并被置于一个空间架构内。

这幅画在一栋大楼里,有三个窗户的房间里。它没有被偷,只是放错地方。原因很多。其中一个主要原因与马克自己的人格和心理结构有关。

他被那幅画吸引,潜意识里,他不甘心自己屈服于把那幅画送给他母亲的冲动。作为一种潜意识的惩罚,他允许那幅画因一连串他自己和其他人的小疏忽、过失与差错而不见踪影。

(“你能告诉我们那幅画现在在哪里吗?”)

这幅画从一次展览中撤下后,一直在同一个地方。一个有三个窗户的房间,和一个大房间相连,在一栋有许多人在那里工作的一个公共类型的建筑中。

(“在这里,在埃尔迈拉?”)

在这个小镇里。

我建议你们休息一下。

个人的意识或者说念头是富含着信息的无形魔咒,这些信息会被附着在指定的物品或空间中,并一直跟随着物品,左右着它的命运。任何经手这物品的人,都会无意识地接收到物品上附着的“念力”并被这信息催眠,在不知觉的情况下不自觉地达成信息里包含的部分指令,这就是咒术发挥作用的基础原理。

其实万物包括空气都是信息场和信息载体,犹如一个个移动U盘或特定网站,而愿力就好像加载在这些网站或U盘上的木马病毒。有些病毒只是一个无足轻重的玩笑,有些则造成影响和破坏力,当然有些是很有爱的祝福。很多常年的随身物品蕴含了主人的信息场,如果主人性格上、身体上、情志上有过大问题,那这些东西也会沾染上这样的能量频率信息,并影响下一个密切接触者。这样的信息不随时间而衰减,但可以用火、浓盐水、日光格式化掉。

很多看似迷信的东西,有着很深的科学道理,只是当代科学太无知,所以无畏。甚至当事实发生在眼前了,也想不到原因,连后知后觉都做不到。但就像一切自然科学一样,很多东西传承走样了,加上了很多胡说八道与哗众取宠,失去了原本的味道,也丧失了所以然的知识。

人生中没有意外,对于生活在时间格局之外的灵体来说,不想遭遇的事情,一万个不可能被自己遭遇到。但这个不想遭遇,角色我是说了不算的——其实角色我屁嘛不是,只是舞台上的人偶;投资方和导演说了算,连剧本都会随时改的。角色唯一要做的就是充分地表达出需要的戏剧冲突、剧情张力,让人生跌宕起伏,很有意思。这样灵魂才能收获到必要的知见素材,反思沉淀。

负责实操的一线员工与在幕后策划一切的大老板想要的永远不是一个东西:

员工想要的是安逸的工作、高薪加年假;老板想要的是效率、质量和成绩。

灵魂作为小组长,高我作为车间主任或部门经理,各自有各自的算盘。

(11:01休息。珍解离如常。赛斯提到的这幅画,是比尔去年夏天丢失的,在埃尔迈拉人行道艺术展览期间或之后。比尔找了很多次,最后请警察帮忙,都没有结果。我上次休息期间,提到了这件事,说也许赛斯会讨论。

(在珍传述丹麦和特里耶夫的资料时,比尔说,他很清楚地回忆起他的”失落的小镇”的经历。当时比尔 11岁。在艾尔迈拉以北的田野和树林里散步时,他偶然间看到了一个看起来很老式的小镇。相当小;他记得有一个铁匠铺和其他一些建筑,还有穿着奇怪衣服的人。几个星期后,他试图回到这个奇怪的地方,却再也无法找到它了。这么多年,他曾多次探寻,都没找到,它给他的印象太深了,难以忘怀。他现在 25岁,是一名学校教师。他第一次告诉珍和我这个经验,大约是在 1年前。

有时人们会意外地步入其它平行地球伪装层中。这些平行伪装层或许与我们同一个时代,或许是其它年代;有可能在同一个经纬度,也可以相差甚远。只是这些事都被认为是无稽之谈,淹没在了民间,少被提及。什么是真实?什么是虚幻?恐怕很难清晰地区分,毕竟都是投射出的伪装。有时我们会恍惚在自我的记忆中,毕竟一切都只是记忆而已,从本质上无实际差别。

(比尔还说,根据赛斯描述的丢失画作的位置,可能是在一所学校的校长办公室,或者类似的地方。他认识这一带的几位校长,正准备找他们问一问。

(11:07珍开始用几乎完全是自己的声音缓慢地传述。)

马克的能量资源今天晚上四处分散。改天,当他把它们控制得比较好的时候,无疑我们将能够做的更好。他的能力是充满活力的,但需要我所说的纪律,他才能够把他的能力聚焦和关注在建设性和有目标的方向上。

改天我会探讨他失落的小镇,以及他的其他经验。内在资料怎么样接收,并没有差别。它可能像在梦中一样有效,或甚至比醒时还有效。那个失落的小镇事件对他而言意义极为重大,代表他的潜意识把一个前世的记忆投射到现在。

那个小镇确实就是特里耶夫。不过,他只投射了曾经与他关系密切的那部分城镇。他当时的名字叫格兰德·格拉利( Grand Graley),G-r-a-n-d G-r-a-l-e-y。

(“这名字怪怪的”。)

这个家庭有两代人生活在丹麦。他在 32岁去了西班牙。改天我再多谈谈这个资料。我今晚讲它只是为了换换口味消遣一下。

我们的下一节课,将回到其他资料上,因为我们的大纲还有很多内容要讲。我高兴地看到你们更加忠实地在尝试使用心理时间;而最让我高兴的是,约瑟,你在过去这几个月里的整体发展。

鲁柏克服了季节性的问题,我本来很担心这一点。简短的几句话后,我会结束课程。

鲁柏在早春时曾经因为肝气上亢而变得激动烦躁、情绪化。

就卡拉汉小姐而言,5月 23日将是另一个,也许是最后一次危机。我建议马克按着他的计划去找一所公寓,但是他中意的任何一间公寓,在各方面都要检查,预想一下与房东在性格而不是实际上的不合之处。这和实际的约定无关,但过不了多久,他们之间多少会出现一些互相对立的摩擦。

与往常一样,我不愿意结束课程。在你的允许之下,我也许会时不时地来偷看你们一下。我也建议你们多准备一卷备用的录音带。

衷心祝你们晚安,也向马克致上我的祝福。如果他今晚多带来一点他自己,我的帮助会更多。如果没有提前的话,我下个星期一再来与你们聊。

(“晚安,赛斯”。

(11:26结束。珍解离如常。比尔说,他特别认同赛斯说到他的一件事——他,比尔,常常被人利用。比尔说他常常纳闷这是为什么。

(当我们三个人还在讨论这节课的时候,有两次我旧有的那种刺刺的感觉出现了,就是赛斯称之为“声音的感觉”。我希望它们会变得更加强烈,但它们没有。

(昨晚,周四,1964年 4月 23日,晚上9点半左右睡觉前,在尝试心理时间的时候,我出现了两个不同的内视心象。

(两者对我来说都异常清晰,比我对我弟弟迪克在1670年代英格兰生活时的心象更加清晰。

(当我躺着,处在一个舒服的昏昏欲睡的状态下,没有特别想什么的时候,第一个影象就浮现在我的脑海中。它是全彩色的;尽管它很清晰,并持续了一段时间,但在我完全意识到发生了什么之前,它就消失了。

(那是一个年轻的女孩,穿着一件喇叭状,系着腰带的蓝色小礼服。有着黄色的长发;背对着我。她穿着白色短袜和闪亮的黑色皮鞋,鞋面上有一条带子。她正在用右脚反复踩踏一只白棕色的小狗。狗躺在地上,四脚朝天。牠没有发出声音,也不象是受伤了。那个女孩,6岁左右,不断地用脚踩住那只动物。她胳膊举起来像翅膀一样,她的头发很漂亮。她的腰带大约两寸宽。

(那只不起眼的小狗表现得很茫然。我记得牠终于站了起来,一溜烟儿地跑开了,没有受伤。虽然这个影象在我意识到发生了什么之前就已经消失了,但我觉得就其持续的时间而言,我已经在一定程度上成功地维持了这影像;相比之下,这影像持续的时间,超过我以前的任何一次。

(当我仍然处在这昏昏愈睡的状态时,我尝试让那一幕景象重新回来,并没有花太大的力气。当然现在我已经比较警觉了,但我觉得我确实成功了,部分地让它回来了。也就是说,虽然我没有看到什么确切的东西,但我有一种感觉,它就在转角那边,在我看不到的地方。

(第二个心象,我相信,紧跟着第一个而来。这一次,我很清楚地看到一个带有圆角的框架屏幕,如电视荧幕。画面是一个秃顶男性的头,在我看到画面偏离中心的右方。屏幕的边框遮住了头部的一部分,但我可以清楚地看到两只眼睛。屏幕的其余部分,在我的左边,是空的,看起来是一片乳白色的空白。

(这个光头从上到下几乎占满了屏幕,但我注意到他的脖子很细。我没有注意到任何衣服。这个人大概将近五十岁,或者更老。他的头很圆。在五官和气质上有种东方的感觉,但我不相信这是一个东方人。

(他直直地对着我笑,那是一种非常善良,很有同情心的微笑。他的表情非常富有同情心。嘴唇很宽,在颧骨下的唇角处深深地凹进去。最引人注目的是那双眼睛。它们闪烁着明亮的光芒,没有大睁着,却充满了泪水。他的脸颊没有眼泪。在每一个瞳孔的中间有一个微小的亮光、或白色的十字;这些,加上潋灧的泪水和微笑,形成了一种很醒目和不寻常的效果。整个神态是充满了同情、理解和悲伤。

(在这个心象中,颜色比较单调,头部几乎全是棕灰色调。五官并没有让我想起任何我认识的人,但是我放在珍下午工作的那间画廊里寄卖的那张黑白水墨画中的人,与这个心象有相似之处。我觉得这是我最好的作品之一,而且暗自希望它不要卖出去,因为我想保留它。

(我现在打算把这两个内视的心象画下来,就像我画下我心象里的迪克一样。)