心性所归信念所引,中阴灵界随愿化生。

种种历经暗合心意,良药苦口荡涤心灵。

在血海中的漩涡犹如红色的龙卷,裹带着女人的身影闪现在一大片无际的荒野中,然后那龙卷消散开,只留下女人无力地匍匐在地。

万里戈壁烈日当空,举目四望唯有沙海。女人举目四望却找不到方向感,只感觉浑身酸痛且口渴难耐,四周的热浪让大地蒸腾起渺茫的幻影。

“醒醒,醒醒!这里不宜久留,往前走,随便哪个方向,只要径直前行,不要多想就能很快走出去。”一个念头透过直觉进入女人的意识中。

女人费力地起身,看着四周无际的荒原。头很晕,呼吸困难,脚下的沙很软,这让她举步维艰。昏沉的头脑很难保持清明的思路,努力地回忆如梦般荒谬的遭遇——那会说话的大眼睛,那古怪梦中大树下的对话……对方叫“明”或者“命”?或者只因自己一直反复自问“吾‘名’为何”而反映到了梦中?……

不知道,一切都发生得太快又太乱,一个个场景都相互独立成为碎片,好像有因果关系,又好像全然平行独立。

自己此刻又是在哪里呢?这里没有水,没有食物,不知方向与出路,自己能在这样的状况下活几天呢?

对了!不是说我有向导吗?可他在哪儿呢?……隐形的!那怎么帮助我呢?

梦里最后一句话是“通过你帮我走出幻境,而我帮你走出幻境”,到底谁帮谁啊!

启程回家

“走!不要多想,行动起来!”一个念头很唐突地出现在脑海。

女人自嘲地笑自己一定是因缺水而有了幻觉——如此冒失地步入戈壁大漠,纯属浪费体力,实在不明智。

她抬头看看那烈焰骄阳,然后环顾四周,想先找个阴影避开烈日的炙烤,等傍晚再尝试找路。她想:依据日落的方向至少可以在心里为此处地形定义出东西两个大方向来。

“走!不要多想,行动起来!”那古怪的念头又一次很唐突地出现在脑海。女人不再理睬这古怪的念头,开始攀爬附近的一处高大的沙丘,心想登顶后可以获得更好的视野。

女人深一脚浅一脚地攀爬高大的沙丘,突然觉得刚才自己醒来时环顾四周所见是一马平川,这么高大的沙丘怎么被自己无视了呢?记忆的偏差让她自我怀疑。不过不管怎样,先上去再说,登顶可开拓视野,当务之急是找一处附近的阴凉,躲过正午的太阳。

脑海里那唐突的念头又一次蹦出:“这地方的时间是不流淌的,太阳会永远地高悬在同一个位置。躲避于事无补。现在启程,离开这里。这幻海其实不大,只要不去想,很快就能走出去,看见‘名河’”。

女人想起大眼睛说的话,那好像是自己脱离这里需要走过的流程:

心灵的荒野,渡过悲伤的长河,爬上懊悔的荆棘山,到那山顶上杀死你的心魔,拿回你自己的真名。

女人继续爬大沙丘,她觉得自己一定是精神分裂了,那古怪的不实际的念头总是毫无征兆地冒出来,而且毫无逻辑可言。

女人想:哪儿有不动的太阳,怎么可能?只要自己能找到有荫凉的掩体,熬过这正午的骄阳,再依据日落的方向不断前进,就不会因迷路而原地打转。

女人费力地爬着沙丘,突然想起一个名叫“三元”的家伙——那黑铁塔般的体魄,要是他在这里肯定能帮上忙的。等等,“三元”是谁?王府中好像从未有过这样的一个人!这记忆与念头从何而来的呢?难道是在梦里?梦中大树下的那个和自己对话的人,好像还说了一个人名,好像是叫人格、人和或仁合什么的,好像就是这发音,但不太敢确认。

就这样一路胡思乱想间,她终于爬上了那高大的沙丘。登顶后环顾四周,只见自己以为是太阳的那个高亮的光球,其实是从远处一高山之巅发散出的。那山极高极远,而这沙海仿佛无边无际。

女人俯视四野,没能找到可以避光的掩体。她突然意识到:

这骄阳确实是不动的!如果没有风吹起沙粒,她甚至怀疑在这片天地间是没有时间的,因为一切都是不变的。那感觉仿佛自亘古以来,这一切就始终如此。

脑海里突然有个念头升起:“你生活在时间里,但时间不过是你所经历的幻像。这里的时间被永远地定格,而你所经历过的种种平行可能,构成了多重相互平行的时间线,它们每个都同样真实,但却并非像你所认知与理解那般真实。时间并非是个严谨有序的参数,时间的秩序构成了你逻辑思想的因果坐标,但依托时间而构筑的因果却是世间最不可信的排序。说它不可信,是因为那些你经历了的或尚未经历的都已存在。你经历它们,参与它们,让它们成为你的记忆,却并非是你谱写了它们,但它们却又在无比真实地左右和影响着你当下的所是、所思与所欲。”女人站在沙岗之巅,第一次感到有些害怕,因为脑海中的这念头显然不属于自己。她此刻想找面镜子或水洼,看看自己的容貌到底是怎样的——自己到底还是自己吗?想到这个问题,她突然想到那怪眼提出的问题——如果我不是那我曾经演绎过的“鸯儿”,那我是谁?我现在应该拥有怎样的面孔?“鸯儿”的还是?……

女人急迫地想要走出这沙海,她渴望通过任何反光的镜面看到自己:我现在到底是什么?长什么样子?我的脸一定很脏很丑,头发一定很乱,万一此时有谁看到我这般,那就不要活了……不要活了,可我明明已经死了,死两次了,肉身死了,灵体消融了,可是我还在,还有形象与躯体……她不敢再往下想。

“不要胡思乱想,朝着光走,越快越好,我们要到河边去,一路最好什么都不要想。”脑海里的那个念头又突然涌现了出来,就好像自己看过的双簧戏,在小丑的背后藏着另一个家伙。

你是谁,你怎么会在我的头脑里?

“我就是你,或者一部分的你,我是你的向导,帮你走出这迷局幻境。”那思想解释说。

女人呵呵,病态地笑着——自己真的是疯了,在这荒漠里自言自语,说着自己想听的话。

女人沿着沙脊朝那轮浩日之光前进。这里确实没有时间感,没有飞鸟,没有流云,也没有任何旁人。风是沙海唯一的呢喃,仿佛在吟唱,又像是恶魔的低吼——恶魔的低吼,天啊,这里不会有恶魔吧,这些沙下不会隐藏着毒蛇、蝎子或沙漠的猛兽吧!如果它们突然从沙子里冒出来,我跑不过也逃不了,那太可怕了!女人警惕地仔细聆听,并警觉地看向四周。

“不要瞎想,这里是心灵荒漠,保持无为的行动、臣服的跟随、观觉就好,如果你做不到乐观,那就不要添乱。”脑海里那个家伙急切地叮嘱她。

女人拖着疲惫的身体前行,感觉嗓子里在冒火。她的眼被光刺痛,几乎无法睁开看路,还要防着脚滑摔下沙岗。此时已经心情很差,感受到内在意识对自己的“压制”,立刻就恼火起来,各种委屈迸发宣泄而出:为什么承受这一切的总是我?总要我一个人来面对、担当、忍耐、克服、默默服从?

为什么,为什么!她对着天空嘶吼,眼泪夺眶而出。她奋力地踢踹着脚下的沙子,宣泄自己无助的委屈,最后独自瘫坐在沙海里呜咽。

她在等,等那内在的声音来哄自己,来道歉,来鼓励自己。

但只有寂静,那幻觉般的建言消失了。她哭累了,突然想起这无边的沙海里,流逝的不是眼泪而是生命,她不敢再哭,可也不想起身行走。

大漠无边,远山太远,前路遥遥,重重苦难摆明了等着自己去领教,何苦呢。她把心里记得的神明都默念了无数遍,要求它们把自己拖出这苦海无边,她磕头、跪拜、忏悔、起心发愿,只求周围的幻相就那么怦然消散。可诸神无语,大漠干嚎,热浪扑面,那不落不动的太阳好像在嘲讽着自己。她感觉从自己身体里正在流失的不止是水分,还有勇气与生命力。

“逃,快跑!”脑海中突然又蹦出一个荒诞的念头。

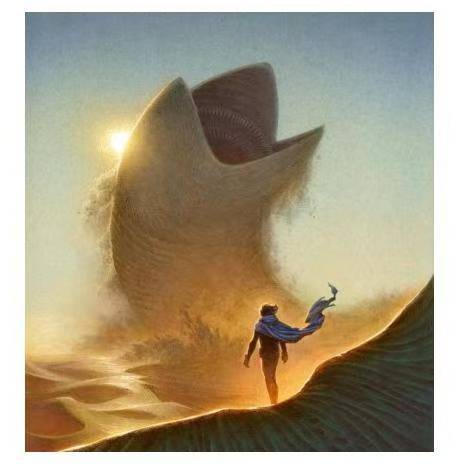

然后沙子在颤抖,在震动,沙海中好像有巨龙游弋。

女人紧盯着翻滚而起的沙海,思想中闪现出各种自己畏惧的生物,然后把所有那些自己能想到的恐怖集成一体!她身体在抖,心在颤,此时只想起身快跑,能跑多远就跑多远,但两条腿软得连站都站不起来。

“不要想,停止你的想象!这里是你的心海,你所想之物就会成真,你想沙海无际你就走不出去,你想洪荒巨兽它就显形,你想它性情彪悍它就真的会袭击你。”脑海中的声音第一次如此急迫地斥令她。

女人瘫坐在沙丘之上,看着危险朝自己逼近,她情绪崩溃,哭喊着说:你有本事你来啊,就知道在我心里唠叨不停,说东说西,我想有个荫凉怎么就没有啊?我想有一池清泉怎么就不见啊?怎么我想别有地下猛兽,它就来了?!我倒想一步就跨出沙海呢,怎么沙海还是如此浩渺?”“所显一切,都是你心相映照。你心中荒凉,没有活水之泉,没有众生熙攘。你渴望一步就走出去,但你却认为这沙海应该是广袤的;你想要荫凉,但你的心里却从未给自己树立起过任何屏障。一个人嘴上说了什么不算数的,心里想了什么也不算数的,要看你心底真实所是的样子。谁也无法替你走自己的心路历程,谁也无法靠法力摧毁你的心境所是,如果你自己不能转念或做到无为,那此间所显化出的精怪磨难可就不止这一条蚯蚓地龙了。”

女人颤声地说:“你管这东西叫蚯蚓?你说这家伙是我想出来的?那我怎么现在想它消失,却毫无作用呢?”心声说:“一旦你已经在意识里把它当真了,那谁再说‘没有’也是无济于事的,包括你口头的倔强或口是心非的‘真诚’。”女人想要挣扎起身,但松软的沙海,让她的挣扎变成原地的蠕动。巨大的沙虫快速地逼近女人,其巨大的身躯犹如狂龙在怒海中穿梭。

“这生物我知道,它没有攻击性,是这沙海中的蠕虫。保持必要的冷静,或许你可以骑乘上它,快速地抵达沙海的边际。

放松,放松,让自己融入这周围,成为这沙海的一部分,成为这沙海本身。用你的意识去感受这沙虫的意识,让它感受到你的安宁平静、喜悦亲和,感觉它只是在你心湖中畅游的小泥鳅、它善良而活泼、温顺……”“我做不到!我无法平静下来,它马上就要冲过来了!”女人急切地哭喊着。巨大的沙虫从地下窜出,展开层层獠牙巨口,仰首咆哮——刚才女人闹脾气,哭喊踢沙,让敏感的它感受到了地表的异样。

女人在这一刻直接吓昏了过去。在虚脱前的最后一刻,她感到很幸运:这身体不过是个皮相,不然此刻多半裙子早就湿了。

不知过了多久,女人慢慢地苏醒了过来,脑袋昏沉,无法思考。那巨大的沙虫地龙,定格在自己的头顶,风静止不动,飞沙悬浮在半空中。自己的身体也不受自己的支配,连眼球都不能移动分毫。“我又死了吗?我还能再死几次?”

“你终于可以安静下来了。好,现在听我说,你的思想会为这里的实相赋予各种能力,你的胆怯让这家伙具有了伤害你的权柄。这心湖之梦,只要你的思绪不动,一切就都定格在最后心流涌动的那一刻,你随时都可以重新为实相中的一切再定义,不过你自己首先要绝对相信你自己,在这里自信的力量远比你能想象的极限还要大。

你此刻的思想已经快完成自检了,马上你就会再次意识重启。

再连线入当前实相时你需切记,这次请不要再因情绪失控而去在心底组织负面的心理预期。请一定要放空自己的想法,保持与此处心‘境’的高度合一。让你眼前的这小蚯蚓,带你去沙海的边际。一路上你可以观觉风景,但请别再胡思乱想了,那会诱发不必要的节外生枝。”女人的手指开始能动,身体也逐渐恢复知觉;那凶猛的沙虫,犹如眼镜蛇般高扬着头,防卫性地保持着攻击前的姿态。女人尝试着不让自己去幻想被其攻击的画面,努力压制自己内心的恐惧感,尝试着在意识里与这片沙海融合,让自己成为它的一部分,进而让这沙虫成为自己意识中可控的一部分。

经过几次尝试,她终于做到了可以用意识去控制沙虫的动作与其姿态。那庞然大物此刻就好像女人旧时的宠物。女人让沙虫低头,自己站在沙虫的头顶,抓住它的褶皱,令其朝沙海的边际前进,去找寻那条名叫悲伤的长河。

在这心灵的荒野中,永恒不落的太阳让女人无法推测耗时。

她想过给自己做一个沙漏来推演时间,但很快发现,沙漏流沙的快慢是根据自己心情而变的:自己愉快时那沙漏流速很快,而自己苦闷忧愁时那沙漏几乎凝滞不动。

另一个发现就是自己的衣服:自己是可以依据喜好随意显化的,并且还能依据需要随意显化出自己所需的简单工具。而限制工具好坏的因素居然是自己想象力的极限。

在巨大沙虫的帮助下,沙海的行程变得轻松了许多。经过一番寻觅,她终于听见了远方某处有磅礴的水声——那是大江汹涌才会有的水声。在这大漠戈壁上,唯一的可能就是传说中的悲伤之长河。

看来自己很快就能抵达下一个关卡了……不知这沙虫是否会游水?如果能当个泥鳅使用就太好了。女人现在对自己很有自信,她慢慢地习惯了脑海中有另一个声音建言,还有自己不要胡思乱想添乱的空明状态。她发现只要自己脑子里出现什么古怪的念头、担心什么,那很快就会因此体验到不必要的麻烦,而且绝对是好的不灵坏的灵。

随着沙虫临近大河,原本好像远在天边的高山和那金灿灿的光明顶越来越近,越发地雄伟壮观。

离水还有段距离,沙虫就已不再前行——那里的地面开始出现黏土与大块的岩石,地面的密度让沙虫感到抵触。